¡Ah, Rusia!

De toda la vida, Rusia ha gozado —o sufrido— fama de territorio moral inquietante y, sobre todo, hermético, yacente desde la Noche de los Tiempos entre brumas de hielo seco. Dostoievsky, Rasputín, la Gran Duquesa Anastasia, Gagarin, los ballets de Diaghilev, Andropov El Breve… ¡Cuerda para rato! Ahora: Chechenia, el ascensor de Politkóvskaya, Crimea, Marbella…

A veces, escribir sobre Rusia impone acotar al máximo el terreno, pues hay que hacer mucho encaje de bolillos para sacar siquiera sea cuatro conclusiones en claro sobre, por ejemplo, el juego de equilibrios librado entre la España del 18 de Julio y la suarista para sostener relaciones comerciales y políticas con una URSS a la que no concedían reconocimiento diplomático (y viceversa) por aquello de qué dirán. Lo cuenta en detalle Jesús Centenera en La Transición exterior y la larga mano de Moscú (Quinquerreme), estudio que nos retrotrae al mundo de los No-Alineados, de la Aeroflot que cosechara igual éxito como compañía aérea que como agencia de espionaje, de los esfuerzos de la URSS por mantener a España “neutral” en la partida atómica… y a las dubitaciones de un Suárez temeroso de que la incorporación a la OTAN quebrara el consenso necesario para sacar adelante la Transición. Esa Transición, sí, que algunos se desgañitan por mantener en el candelero como si no hubieran caído ya cuarenta años de hojas del calendario.

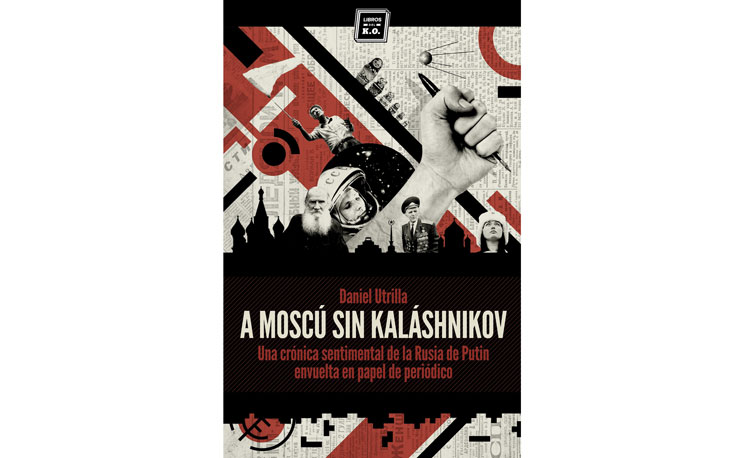

Hay, sin embargo, quien con eso de las acotaciones hace de su capa un sayo y se aproxima a Rusia con, fundamentalmente, sentido del humor. Empecé a leer A Moscú sin Kaláshnikov (Libros K. O.) en el preciso momento en que su título se tornaba de rabiosa actualidad, pues acababa de morir el inventor del famoso fusil. Además, posé la vista sobre su primera página nada más tomar asiento en un autobús que me conducía a Soria, en cuyo casino había sido invitado a pronunciar una charla por los amigos de Celtiberia. Lo primero en que reparé fue en que el autor, Daniel Utrilla, es oriundo de allí. Lo segundo, en que en Soria se rodó parte de Doctor Zhivago. Lo tercero, en el subrayado de Utrilla en el sentido de que, si cambias sólo el orden de dos letras, Soria se convierte en Rosia. Otra coincidencia notable, y me parece que no señalada por Utrilla, es la grabación en su día por Gabinete Caligari no sólo de su superventas Camino Soria, sino también de Queridos camaradas, tema dedicado a los sumidos en la orfandad por la desaparición del PCUS.

Los mejores viajes son, sin duda, los realizados asido al tren de aterrizaje de la imaginación infantil, y, por ese tan barato medio de locomoción, en idénticas condiciones a las del viaje a Narnia o Nuncajamás, empezó a deslizarse ya al país de los Zares, ya al de los Planes Quinquenales, el futuro corresponsal de El Mundo en Moscú. Claro que Utrilla debió concentrarse a conciencia, pues difícil era, sobre el papel, prever que aquel niño soriano llegaría a ser testigo del asalto al Teatro Dubrovka, tomado por un comando checheno, o cubriría la sangrienta reconquista de la escuela de Beslán, entrevistaría a Putin, conocería al agente que se las entendió en México con Lee Harvey Oswald (o con el supuesto Lee Harvey Oswald), daría cuenta de una botella de vodka de compadreo con los fundadores del cosmódromo de Baykonur o asistiría en Moscú a la canonización de Nicolás II por la Iglesia ortodoxa.

A Moscú sin Kaláshnikov es una crónica jocoso-sentimental de la Era Putin por un hombre que, cuando pisó por primera vez Moscú, vio sus calles pobladas por los mismos niños vagabundos con los que, tres cuartos de siglo antes, se habían cruzado Chaves Nogales o Joseph Roth. Continuador a su manera de la estela de los de Colin Thubron o Luis Matías López, una observación a subrayar es la sensación, experimentada por su autor ante tantos rusos, de encontrarse confrontado a personajes de ficción más que de carne y hueso. Creo que hay que localizar el origen de esa percepción en una aparente paradoja. Putin, Nechiporenko, Yeltsin… parecen a Utrilla personajes de ficción precisamente por ser de verdad, por tener molla o, como mínimo, cierta consistencia elemental. Los hechos de plastilina y pertenecientes, en el fondo, a una realidad blandengue, casi irreal de puro cateta, son sus equivalentes por estos pagos.

Los políticos occidentales aparecen en público con sus esposas o “compañeras”, y no es raro que levanten inmediatas dudas visuales acerca de cuál de los dos ejes del carro es el marido, y cuál la mujer. No resisten el cotejo con las fotos de Putin pilotando cazas, arponeando tiburones o empuñando un subfusil. Para improvisar, como Yeltsin, un repique a lo Ringo Starr, con dos cucharillas, sobre la calva del presidente kirguiz, un político occidental habría de recurrir antes a una docena de asesores y varios sondeos de opinión. ¿Cómo comparar al general Lébed, a Shamil Basáyev o a cualquier gangster ruso de cierto rango con Luis Roldán, Cándido Méndez, Mas, Rajoy o Rafael Vera? Mucho menos logran las aireadísimas trifulcas de Falete con sus amigos rozar la altura de la zapatilla de los bailarines del Bolshoi, que solventan sus escenas de celos rociándose con ácido. Está claro que rusos y occidentales pertenecen a diferentes escalafones. Y clarísimo, sobre todo, quiénes son reales y quiénes de chicle. Los reales son los de por allí (salvándose de aquí, quizá, los sorianos por aquello de que David Lean filmara el Moncayo como si fuese los Urales).

En Rusia, a quien es alguien, le pasa como al propio país: puede presumir de ríos de catorce kilómetros de anchura y calles tan largas como el estrecho de Gibraltar. Aquí, quien supuestamente es alguien es, fundamentalmente, anodino. Buena prueba de ello es lo poco que interesan a los rusos soplagaitas como las Pussy Riot, de las que en la bolsa de indigentes mentales de cada país existe un buen puñado de clones.

Nadie, por supuesto, tome las líneas precedentes como un arrebato de fe putinista. Ahí está, claro, la corrupción galopante. Pero, ¿qué casta política está tan libre de pecado como para arrojar contra el Kremlin la primera piedra? ¿La española? ¿La china? Y la guerra chechena, sí. Podríamos elaborar una nutrida lista con las invasiones, operaciones de terrorismo de diseño y bombardeos de civiles en que bastantes naciones respetables andan enfangadas en predios tan chechenos como Mali, Sudán, Afganistán, Iraq, Libia… o Ucrania, donde, en estos momentos, operan al menos cuatrocientos mercenarios de la antigua Blackwater, la agencia de seguridad a las órdenes del Pentágono, azuzando las protestas “espontáneas” contra Moscú. Y es que la tan peregrina idea de que las caídas de gobiernos, cambios de regímenes y “revoluciones” verdes, naranjas y de todos los colores del arco iris son propiciadas por cadenas de mensajes de Twitter y campañas de blogueros adolescentes es algo que, al este de Viena o al sur de Sicilia, no se le pasa ni remotamente por la imaginación a nadie.

En fin, que abordar la lectura de A Moscú sin Kaláshnikov con el ojo crítico del politólogo o el analista financiero sería como leer La tournée de Dios de Jardiel y, para comparar, colocar sobre el otro platillo de la balanza a San Bernardo de Claravall y Orígenes. No me extraña que Utrilla no sienta ninguna apetencia por regresar a España. Yo también me iría para allá, para Rusia, tierra de gente real, ahora mismo.

La pena es que ando más que liado. No es por otra cosa. Pero la vuelta de la peseta —con la que tan bien me salían las cuentas— y largarme a Rusia son —ni por un momento lo duden— las dos alas de mi sueño pendiente de cobro.

Joaquín Albaicín

Joaquín Albaicín es escritor y cronista de la vida artística. La editorial Barbarroja publica este año su ensayo De Viena al Vaticano. Benedicto XVI, el Invernadero Global y el secuestro de la identidad humana. Prepara una biografía de su tía abuela María D´Albaicín, gran bailaora, actriz del cine mudo y estrella de los Ballets Rusos de Diaghilev.