Seísmos, vino, arte

Hasta el momento he experimentado siete terremotos. El primero fue cuando era niño, una noche mientras estaba viendo la televisión con mis padres después de cenar. Recuerdo cómo la lámpara de pie del cuarto de estar se deslizaba por el suelo, y las piezas de cristal de la otra lámpara que colgaba del techo comenzaban a tintinear. También creo recordar, pero podría ser sólo una ilusión brumosa, que en ese momento estábamos viendo un episodio de Misión: Imposible.

El segundo terremoto fue muchos años después, la primera vez que visité Tokio. En esa ocasión pasé un mes en casa de los tíos de una amiga, un edificio de madera en un pueblo al sur de Yokohama. Mientras estaba durmiendo en el piso superior de la casa, por la mañana temprano, me desperté repentinamente por el movimiento. Salté de mi futón y me dirigí, con dificultad para mantener el equilibrio, hacia la escalera. Cuando miré hacia abajo pude ver al tío de mi amiga en el piso de abajo, al pie de la escalera, mirándome y agitando las manos mientras decía “de nada, de nada”, una de las pocas cosas que sabía en español.

El terremoto había sido leve, pero según pude saber después, lo que había producido un efecto tan espectacular era el hecho de que la casa fuera de madera. La flexibilidad de la madera y de las uniones ayuda a que la estructura pueda resistir terremotos más fuertes, por medio del generoso balanceo de todo el edificio.

Más tarde, en dos viajes distintos a Tokio, tuve la oportunidad de experimentar otros dos terremotos también mientras dormía. En ocasiones me he alojado en lo que se llama “mansión semanal”, una habitación muy pequeña en la que todos los servicios han sido construidos de forma integral y que, como su nombre indica, se alquila por semanas. Se trata de edificios de hormigón y la sensación del terremoto es diferente, más de vibración que de balanceo. El primero fue bastante fuerte y un amigo japonés me llamó justo después preocupado por mi reacción, pero no tengo el recuerdo de haber sentido mucha urgencia. Fue más bien como estar esperando a ver qué era lo siguiente que pasaba. Este fué antes del gran terremoto de Tohoku de 2011, por lo que las expectativas eran diferentes.

Muy poco antes del de Tohoku, sin embargo, experimenté el más significativo de todos. Fui por la mañana a Shinjuku, uno de los distritos de negocios de Tokio. Estaba buscando una tarjeta de memoria especial para mi cámara de vídeo Sony y localicé una empresa que la vendía a un precio mucho más barato que las europeas. La tienda estaba en una tercera planta de un edificio como de unos 30 pisos. Me recibió un señor en una oficina en la que aproximadamente 10 personas trabajaban en mesas llenas de papeles, que me entregó dos productos diferentes en respuesta a la descripción escrita en un papel que le había presentado. Mientras leía las especificaciones de las cajas empecé a sentirme mareado. Por aquel tiempo empezaba a usar gafas para leer y pensé que me pasaba algo en la vista. Pero cuando la vibración incrementó me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Levanté la mirada y vi al encargado de la tienda observándome en actitud interrogativa, como si estuviera diciendo “¿te va a entrar el pánico?”, al mismo tiempo que miraba de reojo cómo temblaban los estantes, los archivadores y los tableros con anotaciones que colgaban de las paredes. Tenía las manos en el aire, planas a la altura del pecho, como si fuera capaz de controlar el movimiento con ellas. En 30 segundos todo había terminado y la vida continuó como si nada hubiera pasado. No hubo “pausa de después del terremoto”, ni comentario de alivio (ni de otro tipo) entre los colegas de la oficina. No hicimos ningún reconocimiento oficial del hecho de que habíamos tenido esa experiencia conjunta, una vivencia que estoy recordando seis años después y de la que me acordaré toda mi vida.

La construcción era muy sólida con gruesas columnas que ocupaban un buen porcentaje de espacio en la habitación. La imaginación que tenía del edificio derrumbándose estaba más inspirada en aquella imagen del terremoto de Kobe en 1995 en la que un rascacielos se había tumbado atravesando la calle en una pieza, más que en la de una montaña de ruinas como la del World Trade Center.

Por aquel entonces vivía en Londres. La calma que mostraron los japoneses durante esos incidentes y su preocupación por el bienestar de extranjeros inexpertos como yo me inspiró para escribir la sinopsis de una innovadora película de desastres: Un terremoto de 7,2 golpea el centro de Londres, destruye muchos edificios y extiende el pánico entre los británicos. Sólo los turistas japoneses que visitan la ciudad mantienen la serenidad, pronto han organizado los equipos de rescate, los suministros de alimentos y agua y han restablecido las comunicaciones básicas.

Recuerdo de otro terremoto más, que tuvo lugar en Italia en 2009. Estaba en Roma en una residencia en la Academia de España, un edificio del siglo XV. Mientras trabajaba en el ordenador, tarde en la noche, en la mesa del estudio, sentí que todo se movía. Fui al pasillo para ver si algún otro residente se había despertado, pero no había luces en el patio del edificio. A nadie parecía importarle. Regresé al estudio e intenté dormir. Me llevó un rato conciliar el sueño, porque el pensamiento recurrente que tiene que soportar uno después de un terremoto es que se va a repetir y mucho más fuerte.

Al día siguiente nos enteramos de que gran parte de L’Aquila, en la zona de Abruzzo,

en el centro de Italia, había sido destruida. Fue un 5,9 en la escala de Richter. Algunos de mis compañeros de residencia me aseguraron que lo habían sentido, y otros no se dieron cuenta de nada.

El estudio en el que vivía en la academia era una de las torres en una esquina del edificio, un cubo de unos 10 por 10 por 10 metros sin pilares. En circunstancias normales, al caminar por la habitación (y por todo el edificio, en realidad) se sentía el suelo rebotar, casi como en una atracción de feria. El aspecto de deterioro que tienen la mayor parte de los edificios romanos, y el de la academia en particular, podría hacer pensar que un terremoto es más peligroso en Roma que en Tokio, y una prueba de ello tal vez se pueda ver en el efecto que éste había tenido en L’Aquila. Pero también invita a pensar en la cantidad de terremotos que este edificio ha resistido durante los siglos sin sufrir más daños que esos que el paso del tiempo ocasiona.

Hace unos días estaba durmiendo en Sendagaya en Tokio, la primera noche después de llegar tarde a la ciudad y el séptimo terremoto de mi vida tuvo lugar. Al igual que en ocasiones anteriores, éste también me despertó. Pero tal vez debido al desfase horario, al despertar repentino, o al hecho de que estaba en una habitación que no conocía, necesité un poco de tiempo para reaccionar, para entender que me encontraba en Tokio y que lo que estaba sucediendo era un terremoto. En ese momento parecía la cosa más natural: uno llega a Tokio y es recibido por un terremoto de la misma forma que uno se despierta a media noche en Nueva York por las sirenas de policía o en Barcelona por el canto desafinado de un borracho en un drinking city break. Cuando empecé a darme cuenta de las posibles consecuencias, la cosa había terminado. También en este caso fue difícil conciliar después el sueño, pero como estaba tan cansado, al final lo conseguí.

Al día siguiente leí en el periódico que había dado 6,2 en la escala de Richter. El epicentro estaba cerca de donde me alojaba. Japan Today no daba noticia de daños importantes y no se había activado la alerta de tsunami. Sin embargo las personas con las que hablé durante los días siguientes me dijeron que había sido uno de los más fuertes después del de 2011. Desde luego, el más fuerte de mis siete. Esa noche tuve un episodio de “razonamiento compensatorio” y, al tratar de evitar una alarma excesiva que me hubiera hecho sentirme como un extranjero sin experiencia, reaccioné en la dirección opuesta, subestimando los riesgos.

Tengo, por supuesto, todo tipo de excusas para haber actuado de esa manera. En primer lugar, en esos casos todo sucede demasiado rápido como para tener una opinión ponderada sobre los riesgos. En segundo lugar, no tengo una idea clara del curso de acción a tomar si este terremoto se hubiera ido revelando como de los realmente peligrosos. Supongo que, debido a la falta total de formación, me habría quedado en el mismo lugar, tratando de decidir algo. Y además tenía un conocimiento empírico por mis experiencias previas con terremotos en las que no había sucedido nada grave.

Pero la razón principal por la que tuve esta reacción es la extrema dificultad de evaluar la gravedad de un terremoto. Si uno no cuenta con instrumentos de medición calibrados, las variables son demasiadas e impiden realizar una lectura precisa de la situación. Hay muchas condiciones en forma en que se experimenta un terremoto que pueden cambiar la percepción de lo que está sucediendo, que le hacen dudar a uno de sus impresiones.

Algunas son físicas:

- La posición en la que uno se encuentra, si se está de pie o acostado, o sentado.

- El lugar en el que te sucede, si en la calle, en un edificio, en un ascensor ...

- Si es en un edificio, el tipo de edificio, el material (de madera o de hormigón) y cada uno con sus estructuras y respuestas al movimiento particulares .

- En qué planta está uno en ese momento.

Otras son psicosomáticas:

- Hora del día: mañana o tarde.

- Cansancio: has dormido bien, mal, has caminado mucho

- Lo que se ha comido

- Si se han tomado bebidas alcoholicas

- Si uno tiene una pierna entumecida, el teléfono le vibra o está sentado en una silla de masaje.

- El conocimiento que se posea de terremotos anteriores.

Y luego hay algunas en relación con el terremoto en sí mismo :

- El tipo de terremoto (ondas primarias o secundarias )

- La distancia al epicentro

- La profundidad del epicentro

Todo esto hace poco fiable la percepción de la intensidad de un terremoto que se está experimentando, porque eso sólo se puede medir en referencia a otros terremotos que uno ha sufrido, y la información que se tiene de ellos es demasiado confusa y sesgada (cuando no inexistente). Para determinarlo con precisión habría que tener algo similar al “oído absoluto”, la posibilidad que algunas personas poseen de conocer el tono de una nota musical sin ponerlo en relación con cualquier otra nota.

Para que una persona normal pudiera determinar la fuerza de un terremoto tendría que haber experimentado muchos en su vida, tantos como para ser capaz de aislar el movimiento del seísmo independiente de todas sus circunstancias, de verlo como un terremoto sub species aeternitatis, un terremoto considerado desde el punto de vista de la eternidad.

Se podría decir que esto es en lo que, por lo general, consiste el aprendizaje: experimentar repetidamente muchas variables de un fenómeno para, por medio de técnicas de ensayo y error, entender lo que hay de esencial y de circunstancial en uno en particular. Alguien que se ejercite de este modo en cualquier disciplina adquirirá pronto algún tipo de especialización. Los instrumentos que tenemos ahora a nuestra disposición, sin embargo, están disminuyendo en muchos casos las posibilidades de alcanzar la pericia necesaria para determinar el valor de los fenómenos que nos rodean. Por ejemplo, ya no intentamos una estimación aproximada de la temperatura que hay en la calle porque podemos ver una muy precisa en la página principal de nuestro teléfono. O un médico no aventurará un diagnóstico provisional de un caso hasta que haya visto los resultados de muchas pruebas producidas por máquinas.

Hay algunas áreas de la experiencia sin embargo para las que no hay ningún atajo, ningún instrumento puede ayudar a nuestra observación ni, por otra parte, tampoco limitarla. Son sobre todo las que están relacionadas con experiencias subjetivas, aquellas cuyo conocimiento no puede medirse por medios consensuados. El vino, por ejemplo, o los cigarros. Algunos hechos objetivos pueden hacer pensar que una botella de vino es de buena calidad, y en efecto uno siempre puede consultar los manuales para saber la calificación de la bodega en los rankings de calidad, o la excelencia de la cosecha de ese año o los procedimientos de envejecimiento y las condiciones en las que se ha conservado la botella. Incluso cuando todos estos parámetros son correctos en lo que respecta a la botella a degustar, es difícil entender la calidad del vino. De hecho, el confiar excesivamente en esas certezas algunas veces invalida, o cuando menos altera seriamente, el criterio sobre la calidad del vino. Si uno se adhiere incondicionalmente a ellas puede que se equivoque por completo, como en el caso, por ejemplo, en el que el vino se ha picado.

Hay que beber un número considerable de botellas de una bodega concreta para diferenciar claramente entre las cosechas y los tipos de envejecimiento o entre las peculiaridades que diferencian a esa bodega de otras. Con el descubrimiento de cada diferencia el placer aumenta. El placer se encuentra en la apreciación de más y más diferencias. Cuando el vino del que se está aprendiendo es caro, una buena formación sólo se adquiere si uno es rico, o si se dedica al negocio del vino. Esto es debido también al hecho de que cuanto más se sabe, mejor se aprecian los vinos delicados y más se desprecian sucedáneos asequibles. Sólo cuando se bebe un vino que está más allá de las capacidades que uno tiene para apreciar el valor específico de esa bodega en particular, un vino que supera el grado de sutileza del juicio que uno tiene de su diferencia específica, es cuando uno esta al borde de tener una experiencia vinícola verdadera, a punto de entender lo que es verdaderamente “un buen vino”. En ocasiones se confunden estos vinos con aquellos que simplemente están más allá de los recursos económicos que uno tiene para adquirirlos. El dolor es otra vivencia que se experimenta en su totalidad sólo cuando se recibe con una sutileza más allá de lo que se puede entender.

Asi, una experiencia sísmica verdadera imagino que se da cuando uno entiende bien la intensidad de muchos terremotos y de repente uno es percibido como excepcional. Con el fin de valorar los terremotos como se aprecian los vinos uno tendría que convertirse en una especie de aventurero, como esos cazadores de tornados que se han equipado con todo tipo de instrumentos tecnológicos con el objeto de localizar, abordar, grabar y sobrevivir a los torbellinos. Excepto por el hecho de que nadie sabe con exactitud razonable dónde va a ocurrir un terremoto, ni siquiera cuando se dispone del equipo más sofisticado. Para eso hay que nacer y vivir en un país en el que, según las estadísticas y las configuraciones geológicas, hay mayor actividad sísmica que en otros.

La percepción del videoarte cambió radicalmente con la llegada de servicios como YouTube y vimeo. Satisfacer mi interés por el medio supuso durante varios años un esfuerzo notable, ya que ver un número significativo de obras, cuyo conocimiento permitiera cierta calidad de juicio, requería muchos viajes, información, contactos y equipos: no había ediciones comerciales de DVD y las galerías no podían programar muchas obras, ni muy a menudo, sobre todo por las necesidades de equipamiento. Además, el medio exigía tomarse las cosas con calma. Se daba el caso de necesitar toda una tarde para visitar un espacio en el que sólo se podía ver una obra que había que observar durante un rato antes de saber si había valido la pena o si, al descorcharla finalmente, iba a resultar que estaba picada. Para entender algo de videoarte a final del siglo pasado uno tenía que convertirse en una especie de “cazador de videoarte”.

Existen claros paralelismos entre las técnicas para adquirir la capacidad de evaluar fiablemente la intensidad de los terremotos y las que se requieren para apreciar el arte que no responden sólo al hecho de que las obras de arte serias resulten tan aterradoras como los terremotos excepcionales. Una persona tiene que observar con detenimiento muchas obras de arte antes de llegar a un grado de destreza suficiente que le permita sentir la intensidad de la presencia del arte en la obra que se está contemplando. Una vida dedicada al arte consiste en buena medida en esta búsqueda de obras que observar, en la depuración de esa destreza. Hace falta disciplina, entrega continuada y sentimiento de inevitabilidad, ya que la habilidad nunca se llega a adquirir del todo. El arte viene siempre envuelto en un tejido institucional, una red de hechos ciertos y constatables, que impide su contemplación. Para entender el valor artístico de cada trabajo específico, para ver fugazmente el arte que hay en él, hay que perforar ese envoltorio. Con cada nueva capa que se atraviesa una nueva circunstancia se percibe como tal, distinta de la esencia del arte en la que antes se confundía, y puede entonces ser aislada, compensada y anulada. El arte es la obra de arte sub species aeternitatis, la obra de arte libre de todas las circunstancias espacio-temporales que la constituyen como obra.

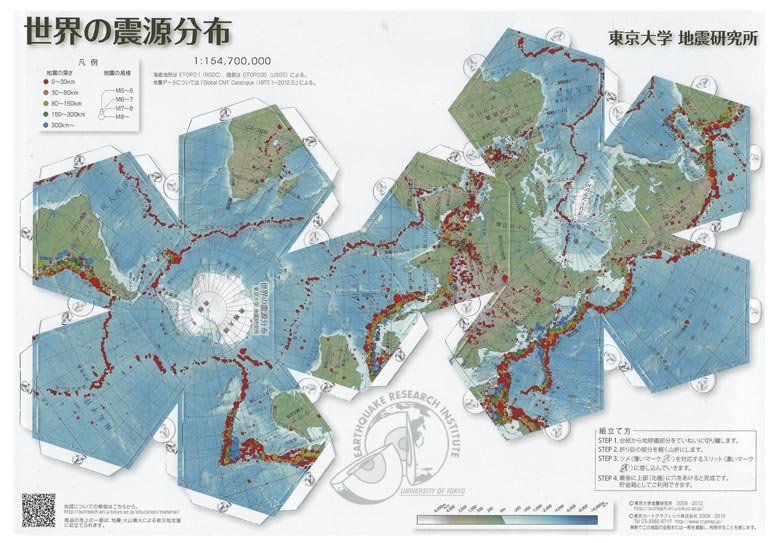

Recortable editado por el Earthquake Research Institute y Tokyo Cartographic Co. Ltd.