La vida después del Nobel

“Los viejos son unos exploradores”

T. S. Eliot

¿Para qué sirve ganar el Premio Nobel y qué puede ocurrirle a quien lo consigue? Casi unánimemente considerado el premio literario más prestigioso y deseado del mundo, pocas veces se repara en su capacidad de congelar o calcinar una carrera. El premio lleva asociado ventas y aplausos, pero también entrevistas (cientos de entrevistas), actos sociales, homenajes políticos e invitaciones para cursos y conferencias. En muchas ocasiones el premio viene a poner el broche a una carrera en buena medida ya jugada, el autor lo recibe pasados los setenta, en la última etapa de su vida creativa. Así que puede aprovechar el ruido y el interés para publicar una última novela, para dar la vuelta al mundo o para preguntarse, como hizo Doris Lessing: “¿Y qué se supone que voy a hacer a mi edad con todas estas molestias?”.

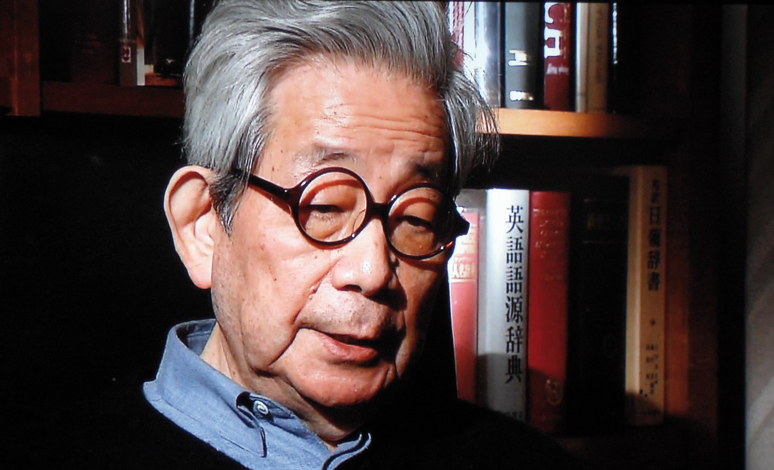

La perspectiva varía cuando el premio llega entre los cincuenta y los sesenta años, una edad en la que todavía es legítimo esperar por parte del ganador varias obras de mérito, incluso intentar la obra maestra del periodo tardío. Existen diversos casos con trayectorias distintas que podría ser interesante analizar, pero propongo detenerme en Kenzaburô Ôe, un novelista que no sólo es un buen ejemplo de lo que llevo dicho hasta el momento, sino que también sirve para ejemplificar otro rasgo pernicioso del Nobel: en no pocas ocasiones corta de manera súbita el diálogo crítico y vivo con el autor para sustituirlo por elogios rutinarios y de cortesía, que podrían repetirse de un libro a otro, de no ser por la molestia de que las novelas suelen tener argumentos distintos. Un embalsamamiento en vida, que es más llamativo (o descarado) si el autor no es español o no pertenece a la metrópoli cultural anglosajona.

En el caso de Ôe, el Nobel ha servido para convertirlo en un autor “ya leído”, al que no es necesario comentar, de manera que se ha pasado por alto la última etapa de su carrera, la posterior al premio, y que es a mi entender una de las aventuras narrativas más fascinantes y arriesgadas (y no lo digo como muletilla) del presente. En la narrativa de Ôe suele reconocerse un corte provocado por un acontecimiento biográfico: el nacimiento de su primer hijo, varón, aquejado de una discapacidad mental. Se trata de un suceso tan temprano en la vida del precocísimo Ôe que apenas separa unas obras casi prehistóricas del grueso de su producción más conocida y, lejos de suponer un cambio estético profundo, se proyecta sobre la obra apenas reorientando sus viejos temas (la violencia, las relaciones entre viejos y jóvenes, y un tratamiento de la sexualidad que se mueve entre lo grotesco y su potencial capacidad para liberar al individuo), que pasan del marco que le ofrecía la historia de su país al descubrimiento del plano personal. Y dado que la creciente profundidad y sutileza del novelista puede deberse a su maduración como artista lo más relevante de este corte lo descubrimos en esta modulación íntima.

Mucho más profundo es el corte que se advierte con la publicación de Cartas a los años de nostalgia, una novela que dialoga con casi diez años de diferencia con la obra mayor de su anterior periodo, El grito silencioso, publicada en su momento como novela independiente y que a partir de la publicación de Cartas es casi obligatorio leer como si fuera la primera parte de un díptico. Las diferencias de tono entre las dos novelas evidencian que pertenecen a dos momentos distantes de creación: la primera es una novela oscura, casi claustrofóbica, dominada por una bruma alcohólica que parece obsesionada por expresar los aspectos más desoladores de la naturaleza humana; la segunda es una novela luminosa (sin renunciar a lo cómico-escabroso y mucho menos al alcohol), llena de serenos pasajes descriptivos y de diálogos con Dante. Tampoco los temas coinciden. En El grito traza una oscura parábola sobre la obsesión de dos hermanos, mientras unos jóvenes salvajes tratan de reproducir en su valle natal una casi olvidada y sangrienta revuelta política; mientras que Cartas explora las transformaciones de la amistad y del magisterio, y cómo la conciencia se aclimata al misterio de la declinación del cuerpo.

El parecido más inmediato es que ambas historias transcurren en el mismo valle. Y como si se tratase de uno de esos juegos un tanto inocuos a los que nos tiene acostumbrados la “autoficción”, también descubrimos que el narrador de la segunda novela es el autor de la primera. Pero el juego es más sutil en la medida que a una distancia de casi cada diez años Cartas socava el mundo de El grito, señalando lo que era exagerado, apuntalando lo que sí era “verdad”, incidiendo en cómo los elementos reales (la admiración del autor por su maestro) fueron transformadas por la imaginación en otra clase de relación más oscura (los celos destructivos hacia un hermano mayor), más efectista literariamente. Lo sugestivo del asunto es que no se trata tanto aquí del novelista que pasa revista a su obra anterior (a la manera de un Mann o de un Marías) sino más bien de un artista que a partir de una ficción anterior elabora otra nueva, sugiriendo ahora que esta segunda es más “real”, pero sembrando pistas de que sigue siendo, de alguna manera, ficción.

A lo que apunta esta relectura interna no es tanto a un juego metaficcional como a una concepción circular del entendimiento, el recuerdo y la interpretación. Volvemos (nosotros y los personajes) una y otra vez a las mismas historias, a las mismas conversaciones, parajes y maestros, no tanto para afianzarlos como para discutir con ellos, para alterarlos según las nuevas necesidades del ánimo y las nuevas disposiciones de la inteligencia. Algo que ya estaba implícito en El grito, donde el hermano menor trata de reproducir con más agresividad los pasos del mayor, y donde su joven cuadrilla trata de devolver al presente una vieja revuelta. Y al fin y al cabo es cierto que, como se sugiere en la novela, el valle, cualquier valle, está siempre experimentando los mismos conflictos y emociones aunque vividos por una generación distinta. De manera que, como se afirma en Cartas: “Todo es semejante a un juego sereno y serio dentro del círculo del tiempo”.

Las dos novelas son independientes, pero al mismo tiempo se retroalimentan y se mejoran. Cartas amplia el campo de resonancia del El grito, y ésta le proporciona un trasfondo (narrativo y mítico) que convierte en obra maestra una novela que ya era memorable.

En el díptico que forman El grito silencioso y Cartas a los años de nostalgia Ôe ha dispuesto ya todos los elementos con los que elaborará la obra posterior al Nobel, la más desconocida (pese a que se reseña puntualmente) y que conforma una serie de más de seis novelas, todas sutilmente encadenadas. En la mayoría de estas novelas (siempre hay un elemento que falta, quizás para que no puedan constituirse en un ciclo) aparece un personaje que se confunde con el novelista (con el tiempo terminará llamándose Kogito), pero Ôe emplea este recurso autoficticio no tanto para hablar de él y sus vivencias sino como punto de partida para aventuras imaginativas que pueden llevarle muy lejos (pueden llevarle, por ejemplo, a participar en un comando de jubilados para atentar en el metro de Tokio, lo que a todas luces parece un supuesto ficticio); el tema principal de la novela se despliega en contraste con una obra poética importante de la tradición occidental (Dante, Blake, Eliot o Cervantes) que Ôe lee de una manera algo desplazada, siempre original, impregnada de las vivencias y problemas del personaje, alejada de fosilizaciones populares y eruditas; las novelas suelen inclinarse a reflejar los roces generacionales: el del personaje principal con su madre, y también el de chicos y chicas jóvenes —a veces jovencísimos— que se acercan a Kogito para afirmarse, aprovecharse de él, ofenderle, reactivar su obra, tratar de hundirle o insuflarle ánimos.

Como ya sucedía en El grito silencioso, la actitud del hombre mayor hacia los jóvenes es pasiva, se dejar hacer, simula en ocasiones ser tonto e incluso idiota. El contraste entre las expectativas que levanta la posición pública de Kogito y su actitud parsimoniosa, la espera de hasta dónde permitirá que avance el atrevimiento de los jóvenes, y cómo y cuándo reaccionará, constituyen la única tensión dramática que Ôe se permite (por otro lado muy efectiva), entregado a las conversaciones que unos personajes se cuentan a otros. Este sencillo y reiterado esquema ha ganado en intensidad a medida que Ôe (y Kogito) se han ido convirtiendo en el casi octogenario que presiente la cercanía de la muerte. Las últimas novelas de Ôe, más descuidadas en la forma, incluso distraídas, vibran en la onda del célebre verso de Eliot, uno de los poetas que más le intrigan: “Los viejos son unos exploradores”.

Quizás lo más relevante de esta secuencia de libros posteriores al Nobel sea, con independencia de las muchas páginas urbanas, la “manera” como Ôe regresa una y otra vez al valle de su infancia (el mismo valle de El grito y Cartas). Pongo el acento en la “manera” porque no vamos precisamente escasos de novelistas nostálgicos que regresan y regresan y parece que nunca vayan a hacer otra cosa que regresar a sus valles y a sus infancias. Para alejar la tentación del “pre-cocinado” emocional de la nostalgia, Ôe simula en ocasiones los hábitos del antropólogo o del historiador: así nos transmite los mitos del valle (una serie de relatos muy locales, enraizados al paisaje) o nos informa de cómo se vivieron en la zona las grandes transformaciones históricas, tamizadas siempre por un juego de intereses propios.

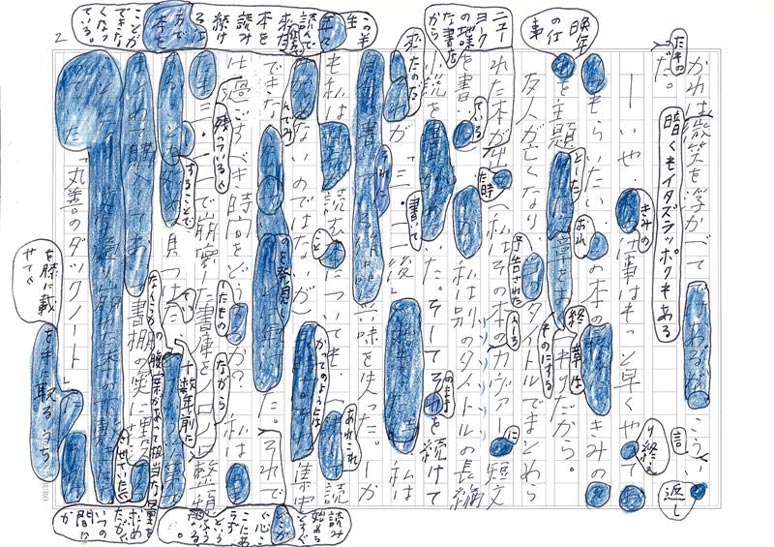

Pero no hay que dejarse engañar por este “objetivismo” impostado de ciencia, y medio burlón. La recreación del valle es un ejercicio subjetivo, aunque uno diría (y aquí está la clave del asunto) que elaborado no tanto como hombre sino como artista. Los recuerdos, los paisajes y las escenas claves no se componen de una vez para siempre, sino que Ôe los modifica de libro a libro, los altera imperceptiblemente, los recoloca, los relaciona con otras escenas, los matiza: formando así un universo que no sólo se prolonga en varios libros, sino que se altera de novela en novela. Por ejemplo: por lo menos en cuatro ocasiones ha contado cómo estuvo a punto de ahogarse con la cabeza clavada entre dos rocas lacustres, el lector siempre disfruta cuando nos habla de los peces iluminados que se agitaban al otro lado, pero el significado de la escena y numerosos detalles cambian de novela a novela.

Ante la recurrente y pomposa afirmación de que la historia se construye a partir de relatos contradictorios, lo que Ôe parece sugerir es que cada conciencia (la escotilla particular desde la que nos asomamos tanto a nuestros valles particulares como a la historia general) observa su propia vida en palimpsesto: bajo las impresiones presentes vemos fluir recuerdos de personas y de acontecimientos que ya no están, que se han perdido, que cambian con nuestros estados emocionales, de un lustro a otro, de una novela a otra. A medida que Kogito y Ôe van quedándose solos, a medida que se despuebla el pasado, la melancolía vuelve a introducirse en estas novelas (donde se bebe tanto alcohol y se registran tantas palabras en aparatos electrónicos que no se sabe bien si alguien las escuchará nunca) de manera inesperada, con un gramaje de muchísima calidad.

La sensación que produce sumergirse una tras otra en esta secuencia de novelas es una experiencia extraordinaria para el lector, y uno supone que suicida para la carrera comercial del autor. El propio Ôe bromea en sus ficciones sobre cómo el ensimismamiento de sus obras va despojándolo de lectores (Ôe suele comparar su lento declive comercial con la abundancia de Haruki Murakami, por el que siente mucha simpatía). Uno estaría tentado a afirmar que el Ôe novelista no ha podido hacer otra cosa, que ésta ha sido su manera de escribir. No poder escoger, por mucho que el resultado sea estupendo, siempre nos parece un ligero demérito. Atribuimos un valor superior a lo deliberado. Juan Benet aseguraba que la prueba de que un novelista domina su estilo y no es arrastrado y prisionero de él (un efecto que antes o después desembocará en el trampantojo o en el manierismo) era el gesto arbitrario por el que durante unas páginas o un capítulo se ponía a hacer algo distinto (sin desmentirse de todo) para demostrar que seguía al frente de su creación.

Ni unas páginas ni unos capítulos. Nada menos que una novela de más de mil páginas ha escrito Ôe, Salto mortal, donde retoma sus preocupaciones habituales (lo que un crítico propenso al drama llamaría “obsesiones”): terrorismo, fe, relaciones entre jóvenes y viejos… pero en una ficción donde no se reconocen las coordenadas simbólicas ni argumentales del valle, y donde los guiños biográficos tienen una función meramente decorativa. La novela es independiente y es posible que sea su gran obra de madurez, y a los lectores asiduos nos funciona como recordatorio de lo que hubiese podido ser la obra de Ôe si no se hubiese arrojado a este proyecto comercialmente casi suicida y artísticamente tan exigente como fascinante. Proyecto que ha quedado escondido por el gélido respeto que emana del Nobel, aunque tampoco sabemos si hubiese podido llevarlo a cabo sin la confianza artística y la seguridad económica que procura a los premiados.

Volvamos para terminar al ciclo de novelas enlazadas. A la luz de estos libros parece como si Ôe estuviera cumpliendo con la promesa que le hizo a Gii al final de Cartas a los años del nostalgia: “El tiempo pasa como si describiera un círculo, y tú y yo, Gii, volvemos a tumbarnos en la pradera. Todo parece un juego sereno y serio dentro del círculo del tiempo. Gii, escribo una carta tras otra dirigida a nosotros, a los que vivimos en ese círculo eterno del tiempo, dentro de los años de nostalgia. Mi tarea en el mundo real en el que vivo, y donde tú ya no estás, consistirá en seguir escribiéndolas hasta el final de mis días”. Ahora comprendemos que ese tiempo circular es también y sobre todo el de la mente y sus figuraciones, y que el proyecto literario de Ôe nos permite acceder a algo que difícilmente se puede expresar en una sola novela: ver cómo giran durante toda una vida los misteriosos círculos de la interpretación.

Ah, se me olvidaba, Kenzaburô Ôe es japonés.

Gonzalo Torné

Gonzalo Torné (Barcelona, 1976) ha publicado dos novelas: Hilos de sangre (Premio Jaén de Novela) y Divorcio en el aire; el relato Las parejas de los demás y un ensayo literario, Tres maestros. Desde abril de 2012 es director adjunto del Invisible College.