La vida irónica

He visto a los mejores cerebros de mi generación destruidos por la ironía, saciados, flemáticos, vestidos: así podría comenzar una versión de Aullido, el poema de Allen Ginsberg, adaptado a la era del hipster.

De acuerdo con el sentido original del término, de hecho, el propio poeta beat era un hipster, como lo eran los demás miembros de su famosa generación y otros protagonistas de la subcultura norteamericana de los años 40 y 50, con los renovadores del jazz —de Charlie Parker a Thelonious Monk— a la cabeza. Es en el ensayo de Norman Mailer The White Negro, publicado en 1956, cuyo subtítulo reza Reflexiones superficiales sobre el hipster, cuando se canoniza el término. Aquel hipster, ciertamente, no parece el nuestro: hemos pasado del momento clásico a la fase rococó. Y la diferencia que media entre ambos es, precisamente, la ironía; por defecto y por exceso.

En ese sentido, si alguna virtud ha tenido el quizá declinante reinado del hipster es la de recordarnos el papel central que la ironía juega en la cultura de las sociedades desarrolladas. Si su declive se confirma, será el fin de esta particular criatura, pero difícilmente el de la ironía misma. Y así debe ser. Para empezar, porque la ironía es ya una condición de la especie, antes que una patología transitoria; para terminar, porque hay que preservar su función, defendiéndola de sus críticos tanto como de sus entusiastas.

Es Christy Walpole quien más certeramente ha denunciado al hipster como arquetipo de una época que ha hecho de la ironía su fundamento. A su juicio, la ironía es la forma más extrema de autodefensa, porque nos protege de la crítica que los demás puedan hacer sobre nuestras decisiones vitales, morales o estéticas. Nuestra conducta ya no está gobernada por la sutileza, la finura, la gracia; ahora, denuncia Walpole, dominan la introspección y el narcisismo. ¡Mirad los arlequines! Aunque la ironía ha servido, a lo largo de la historia, para aliviar retóricamente tensiones sociales no resueltas, nosotros los contemporáneos hemos dejado que la ironía desborde el terreno del discurso e inunde la vida misma: para arruinarla.

Esta tendencia se habría visto reforzada por las nuevas tecnologías de la información, que, con las redes sociales a la cabeza, se han convertido en un medio privilegiado para la canalización de nuestras energías irónicas (cuyo exacto reverso, dicho sea de paso, es el embrutecimiento de la disputa política digital). Hay en las redes sociales un desdoblamiento del sujeto —entre su yo auténtico y su yo sublimado, entre su realidad y la escenificación de su realidad— que funciona por sí mismo como un mecanismo de ironización. A ello se suma un contenido que, especialmente, en Twitter, abunda en sarcasmos. Y, para dar la razón a Walpole, tiene lugar asimismo una bagatelización del activismo que demuestra cómo la distancia (respecto del objeto político o moral) produce desapego (falta de seriedad en el compromiso): el slacktivism que se resume en el doble clic solidario de coste cero.

Sea como fuere, la cualidad destructiva de la ironía residiría sobre todo en su capacidad para inducir un descreimiento cínico que impide no ya tomarse las cosas en serio, sino incluso experimentar emociones verdaderas: aquellas catalogadas como tales dentro del canon humanista tradicional. David Foster Wallace, incluido habitualmente dentro del difuso movimiento de la Nueva Sinceridad (donde también figuraría la cantante Chan Marshall y alguna otra banda pop de efímera relevancia), fue un agudo crítico de la ironía antes de malograrse mediante el acto más literal posible: el suicidio. También para Wallace la ironía ha pasado de liberarnos a tiranizarnos, instilando en nosotros un miedo atroz a parecer sentimentales o melodramáticos, como si viéramos en esas viejas emociones una capacidad manipuladora de la que estaría exenta la ironía. Ante la seriedad, nos ponemos nerviosos y hacemos una broma: frente a Salvar al soldado Ryan oponemos Malditos bastardos. Pero en las viejas verdades predicadas por nuestros padres había, insiste Wallace, algo importante: un alimento espiritual que los juegos posmodernos

—desprestigiada toda noción de verdad— serían incapaces de proporcionar.

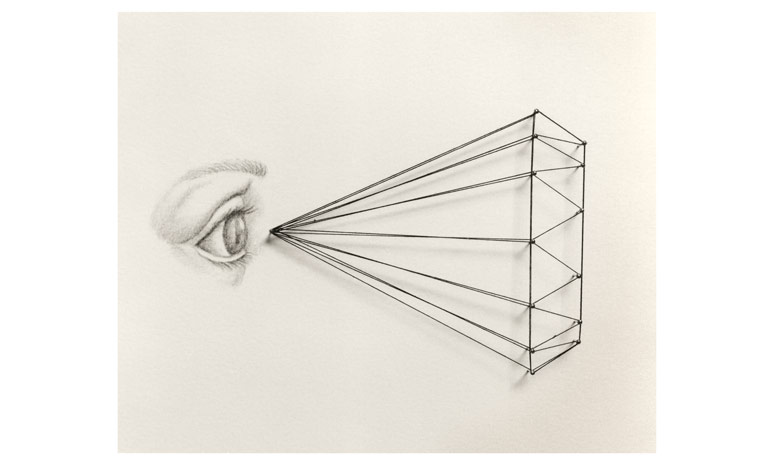

O sea, que la ironía también manipula; sólo que a su manera. Y la principal víctima son sus propios practicantes. Hermann Schmitz, en su intento por dar forma a una nueva fenomenología, ha apuntado hacia la ironía habitual como una discapacidad. Se trata de una tara que priva al irónico de la posibilidad de abrirse a situaciones comunes, de las que no puede participar por un imperativo estético. El filósofo alemán sitúa el origen de este mal en la ironía romántica, definida como la capacidad del sujeto para tomar distancia y adoptar cualquier punto de vista sin abrazar ninguno. Su cualidad inicialmente activa contrasta con la actitud cool del ironista posmoderno, que, añadimos nosotros, ha hecho de la toma de distancia su posición inamovible. La consecuencia no es otra que una generalizada parálisis emocional.

En este sentido, Eva Illouz ha estudiado los efectos de la ironía sobre las relaciones sentimentales, sugiriendo que el amor moderno se ha convertido en el lugar privilegiado para el despliegue del tropo irónico. Dado que la ironía no puede tomarse en serio las aspiraciones a la totalidad y la eternidad características del amor romántico, trabaja para socavarlo mediante su transformación en una experiencia reflexiva y aligerada: Woody Allen urgiendo a Diane Keaton a darse el primer beso al comienzo de su cita en Annie Hall, para así no estar nerviosos el resto de la velada. David Halperin, citado por Illouz, abunda en la idea de que la ironía puede verse como una tara:

“Algunas experiencias son incompatibles con la ironía. Para poder tenerlas, es necesario desterrarla. Por contra, la llegada de la ironía marca el final de la experiencia, o su disminución. Lo opuesto a la ironía es la intensidad. En momentos de emoción intensa, abrumadora, tenemos poca conciencia del contexto y sólo podemos prestar atención a un conjunto de significados. En ese estado, nos volvemos literales; sólo podemos experimentar una sola cosa”.

Esta incapacitación fue tempranamente señalada por Auden en 1945, en un poema que es a su vez un comentario a la Tempestad de Shakespeare: “¿Puedo aprender a sufrir / sin decir algo irónico o divertido / sobre el sufrimiento?”. La vida irónica carecería así de emociones genuinas; estaríamos atrapados en un Marienbad de las meta-emociones: evaluar lo que sentimos al tiempo que lo sentimos. ¡Sin salida!

Naturalmente, la preocupación por los efectos desestabilizadores de la ironía es tan vieja como la propia existencia de comunidades políticas autoconscientes. Iris Murdoch nos recuerda que Platón, tras expulsar a los poetas dramáticos de su República, recomienda contentarse con los escritores austeros, capaces de imitar el habla del hombre corriente, siendo toda burla un sinónimo de falsedad. Su coda parece escrita en relación a ese monstruo disolvente que es internet, plagado de enjambres irónicos:

“Platón tiene razón en general sobre el efecto embrutecedor y vulgar de una atmósfera donde todo puede ser ridiculizado. Así que merece la pena preguntarse: ¿de qué puedo reírme, incluso en la privacidad de mi interior?”.

De absolutamente todo, parece responderle, décadas más tarde, ese prodigioso ironista que es Thomas Pynchon; incluso del terrorismo. En su última novela, el autor neoyorquino pone en boca de uno de sus personajes la siguiente meditación sobre el efecto del atentado contra las Torres Gemelas:

“la ironía, entendida como un elemento clave del humor gay y popular en los noventa, se habría convertido en otra víctima colateral del 11-S, porque, de alguna manera, no evitó la tragedia. ‘Como si, en cierta forma, la ironía’, resume a Maxine, ‘practicada por una quinta columna afeminada, hubiese en realidad provocado los sucesos del 11-S, al mantener el país en un estado de insuficiente seriedad —debilitando su sentido de la ‘realidad’. De modo que toda clase de fantasía —olvida por un momento el estado de autoengaño en que se halla ahora el país— debe sufrir también. Ahora todo tiene que ser literal”.

Ya que las desgracias desironizan; a la fuerza. No obstante, viene a decirnos Pynchon, incluso en circunstancias excepcionales hay que mantener el sentido de la ironía, porque ésta es emancipadora en la misma medida en que su antónimo —la literalidad— es opresora. Desde esta perspectiva, la ironía es un lujo civilizatorio, un efecto natural del refinamiento progresivo de la cultura. Es, también, un rasgo de la sociedad liberal, que crea el marco de pluralismo y tolerancia donde la ironía florece de forma natural: mediante el roce entre concepciones distintas del bien. No estamos solos, ni llevamos razón. Y si la tolerancia supone la aceptación superficial de esa pluralidad, la ironía es su asimilación profunda: una suave depreciación del valor absoluto de nuestras creencias.

De ahí que el ironista sea el ciudadano ideal de la sociedad posmetafísica, como sugirió con brillantez Richard Rorty. Para el filósofo norteamericano, un ironista es alguien que ha comprendido que su “vocabulario final” —el conjunto de palabras que empleamos para justificar nuestras acciones y creencias— no es más verdadero que el vocabulario final empleado por otras personas, porque ninguno de ellos está más cerca de la ‘realidad’ que el otro. Lo contrario del ironista es el defensor del “sentido común”, que cree que su vocabulario es el adecuado para juzgar las acciones y creencias de quienes exhiben vocabularios alternativos: toma literalmente su lenguaje como el lenguaje por excelencia. Pero no hay tal. Más que el resultado de una comprensión literal del significado real de las cosas, de hecho, el progreso consiste en el empleo de metáforas —ironías— cada vez más útiles.

Involuntariamente, tratando de ilustrar la inoperatividad política del hipster, la propia Christy Walpole confirma la hiperactividad política de su antagonista, el portavoz del sentido común: “Los fundamentalistas nunca son ironistas; los dictadores nunca son ironistas; quienes sacuden el panorama político, sea cual sea el lado que escojan, nunca son ironistas”. Bien podría deducirse de aquí, entonces, que el ironista es quien respeta la autonomía de los demás y no desea ejercer poder o influencia directa sobre ellos. ¡Benditos sean!

Sin embargo, no por ello deja la ironía de plantear un serio problema político. ¿Cómo defender, con la severidad en ocasiones necesaria, principios que entendemos como contingentes? Dicho en otras palabras, ¿quién va a morir a las playas de Normandía en nombre de un ideal en que no acaba de creer? Si ninguna posición es privilegiada, apunta el escritor británico Edward Docx, un posmodernismo agresivo termina por ser indistinguible en el mundo real —fuera de la esfera celeste del discurso— de un conservadurismo abúlico. Y el resultado, pace Pynchon, sería una sociedad carente de todo vigor cívico, una Roma decadente donde gobiernan los caballos y el estruendo de las orgías parece un llamamiento a los bárbaros.

Mientras los esperamos, asistimos a periódicas críticas a la ironía que son, también, reivindicaciones de la autenticidad. Fundamentalismos religiosos, dogmas ecologistas, asamblearismos urbanos: espacios donde la ironía no tiene lugar. Incluso, en el terreno indumentario, se ha propuesto abandonar el barroquismo hipster en beneficio del aspecto sencillo y desarreglado del normcore. La crisis ha redoblado esta demanda de autenticidad, dando al artificio esteticista un aire de descarada inmoralidad. ¡Que coman pasteles!

Sucede que la autenticidad es un ideal nostálgico, no una norma que pueda ya ponerse directamente en práctica. ¿O es más auténtico quien se retira a una cabaña sin agua corriente? Dado que no podemos volver al Jardín del Edén, no queramos: limitémonos a jugar con su recuerdo. Y defendamos, mientras tanto, un sistema social que nos permite practicar públicamente la ironía. He ahí un ideal político que incluso el ironista más recalcitrante puede suscribir.

Pero hay algo más. Si bien se mira, la gran virtud de la ironía es que nos dota de un lenguaje con el que podemos manejarnos en la profunda ambivalencia de las sociedades complejas: allí donde nada es solamente lo que parece. Nos movemos entre los legados racionalista y romántico, disfrutamos de un bienestar material que no colma nuestros anhelos de felicidad, disfrutamos del individualismo liberal pero añoramos a ratos la epifanía comunitaria rousseaniana, demandamos soluciones políticas a sabiendas de que la política está aquejada de una cierta impotencia constitutiva y no pocas impotencias sobrevenidas, vivimos desgarrados entre las raíces aéreas del cosmopolitismo y las más hondas del localismo… Sólo mediante el uso de la ironía podemos tomar distancia y comprender que esas contradicciones nunca van a resolverse. Tal como señala Vladimir Jankelevitch en su estudio sobre el tema, la ironía nos mantiene ágiles y vigilantes, volviendo pesado lo ligero y ligero lo ridículamente grave. Nunca la necesitamos tanto.

Esta práctica de la ironía parece lejos del hipster, quien no obstante, como ha sugerido Stefan Wackwitz en las páginas de Merkur, está inconscientemente ligado a una tradición que arranca en el Sócrates moribundo que no pierde el cool ante las lágrimas de sus discípulos, entronca con los estoicos y Jesucristo, se prolonga en el caballero cristiano y llega hasta el dandy. Su gran mérito residual probablemente sea la atención a los divinos detalles de la vida cotidiana, la estetización de aspectos de nuestra existencia antes entendidos como meras funciones sin brillo propio. Ahora bien, el hipster es solamente una de las posibilidades de la vida irónica; mal haríamos en condenarla en su conjunto por un quítame allá esas gafas de pasta. Debemos limar sus aristas más frívolas, canalizar su potencia hacia proyectos de mejoramiento individual o colectivo, incluso resistirnos a su influjo en la intimidad personal. Pero no podemos escapar de ella, porque es una condición más que un mero estilo. Hagamos, pues, por disfrutarla.

Manuel Arias Maldonado

Manuel Arias Maldonado (1974) es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Málaga. Ha sido Fulbright en la Universidad de Berkeley e investigador visitante en el Rachel Carson Center de Múnich. Su último libro es Real Green (Ashgate, 2012); ahora ultima una monografía sobre el concepto de naturaleza para la editorial Springer. Es colaborador habitual de Revista de Libros y Letras Libres, además de columnista de El Mundo en su edición andaluza.