La imagen salvaje

En la noche del 8 de abril de 2000, un grupo de cinco adolescentes agredió a Mark Hogancamp a la salida de un bar de Kingston (Nueva York), provocándole un traumatismo cerebral que, tras un coma de nueve días y algo más de un mes de recuperación, absorbería todo rastro de su memoria previa. De su identidad.

Sus cuadernos previos al incidente daban fe de su buena mano para la ilustración de temática bélico-viril, en la línea de las portadas de esas revistas masculinas —el modelo Men’s Adventures— que construyeron una épica lúbrica a la medida del hombre medio en la sociedad norteamericana de posguerra. Una serie de fotos aportaba el testimonio de su boda, aunque su esposa ya no estaba ahí, en la difuminada realidad de ese despertar post-traumático. Hogancamp comenzó entonces a construir su universo imaginario en el jardín de su casa: una ciudad belga en miniatura, habitada por figuras articuladas de soldados de la Segunda Guerra Mundial y sexualizadas muñecas Barbie, cuyos habitantes funcionaban como alter egos de las personas que conformaban el entorno cotidiano de Hogancamp, desde la vecina por la que fue desarrollando una inquietante fijación platónica hasta sus compañeros de trabajo en un restaurante local, sin olvidar a sus agresores, encarnados en un pelotón nazi que invadía esa Arcadia marcial para torturar al héroe (o al artista desdoblado).

En uno de sus paseos, en los que sacaba a pasear a algunas de las figuras a bordo de un jeep a escala, Hogancamp se topó con uno de los responsables de la revista de arte Esopus que, sorprendido ante el discurso del paseante —que hablaba de sus muñecos como si fueran personas reales—, empezó a tantear el potencial como artista outsider de su casual hallazgo. Se puso así en marcha el dispositivo para catalogar la obra de Hogancamp con el fin de presentarla en una galería del Greenwich Village. La historia de Hogancamp y de su largo y sinuoso camino hacia la primera exposición de lo que él mismo nunca consideró como discurso artístico centra el impresionante documental Marwencol (2010) de Jeff Malmberg y bien podría considerarse un modélico retrato al natural de ese arquetipo tan frágil y esquivo —y tan susceptible de ser distorsionado y corrompido— que es el artista outsider, el creador que emerge en los márgenes de los discursos dominantes de su tiempo, el salvaje que crea y sobrevive en las zonas de exclusión de la cultura y el prestigio, visionario, loco, niño póstumo (o perpetuo) o ermitaño en las grutas de su insobornable subjetividad.

Marwencol logra una modélica construcción narrativa a partir de la pregunta —“¿quién soy?”— que pone en marcha el visceral y ensimismado proceso creativo de Hogancamp. El gran golpe de efecto es que la respuesta a dicha pregunta no sólo no es obvia, sino que también cristaliza en un giro narrativo espectacular. Lo poco que alcanza a recordar el artista de sí mismo antes de su experiencia traumática es que era alcohólico y el espectador intuye, asimismo, que su carácter poco tenía que ver con la inquietante mansedumbre de la identidad fracturada que emergió del coma. Avanzado el metraje —y aquí hará bien en saltarse el párrafo todo aquel lector que padezca la tan contemporánea fobia al spoiler (tan nociva, por otra parte, para el análisis a fondo de cualquier trabajo)—, el documentalista integra las cintas de los interrogatorios policiales a los agresores y se revela que el móvil del brutal ataque no era otro que la homofobia: en el curso de una de su velada etílica, acodado en la barra de un bar, Hogancamp se había jactado, ante ese pelotón de adolescentes descerebrados, de ser transformista. La revelación le da la vuelta por completo al significado profundo de su posterior obra artística: finalmente, no se trataba de un mundo privado regido por la fantasía erótica masculina de alguien que leyó demasiados ejemplares de Men’s Adventures, sino del laberinto a través del cual conquistar la satisfacción de un deseo reprimido y la construcción de una nueva identidad. En las escenas finales de la película, Hogancamp, que se siente como pulpo en un garaje entre los sofisticados visitantes de esa galería del Greenwich Village que no pueden evitar tratarlo con condescendencia, se atreve a confesarle a una chica interesada en su obra lo que habría sido para él una velada perfecta: asistir a su inauguración calzado con zapatos de tacón.

En Marwencol se atrapa, por tanto, la esencia del artista outsider en toda su pureza y complejidad. Su obra, indisociable del espacio doméstico en que se creó, se podría parecer a alguna de las instalaciones de los hermanos Jake y Dinos Chapman, pero en ella no hay rastro de ironía, ni distancia postmoderna. Discutir sobre si la imaginaria ciudad belga llamada Marwencol —suma de los nombres Mark, Wendy y Colleen: el artista, su madre y su supuesto amor platónico— merece ser considerada arte o no supone prolongar un largo debate que ya recorrió la historia del siglo XX cuestionando la arbitrariedad de las categorizaciones culturales y de los protocolos de gestión del prestigio artístico. Lo cierto es que Marwencol, la ciudad, le sirvió a Hogancamp para encontrar la respuesta a la que quizá sea sólo una de las preguntas fundamentales que uno le plantea al arte, propio o ajeno: ¿Quién soy?, ¿quiénes —o qué— somos? El documental de Jeff Malmberg impresionó hasta tal punto a un director tan emblemático del mainstream como Robert Zemeckis, que se aseguró los derechos para una futura adaptación narrativa —una ficcionalización, en suma, de la vida de Hogancamp— que contaría con guión de Caroline Thompson, responsable del libreto de Eduardo Manostijeras (1990), personaje burtoniano que, para sumar capas al asunto, podría considerarse metáfora de la pureza e incomunicabilidad medular del paradigmático artista outsider.

Fotogramas y set de Marwencol

La posibilidad de un cine salvaje

Marwencol se suma a un buen número de películas que, en los últimos años, han utilizado el arquetipo del outsider artist como tema y objeto de estudio. Entre ellas, Junebug (2005), debut en el largometraje del realizador de vídeos musicales para Sonic Youth, Yo la Tengo y Superchunk Phil Morrison, que le valió la primera de sus cinco nominaciones al Óscar a Amy Adams: basada en una obra teatral de Angus MacLachlan, la película incorporaba como figura secundaria al personaje de un artista outsider que, en sus reinterpretaciones psicosexuales del imaginario de la Guerra Civil americana, parecía evocar a uno de los más emblemáticos iconos de la especialidad, H. J. Darger, a su vez objeto del celebrado documental In the Realms of the Unreal (2004) de Jessica Yu.

La reciente fijación cinematográfica por este arquetipo —que no es precisamente un recién llegado a la historia del arte— podría responder a la misma necesidad que, en su día, llevó a expresionistas y surrealistas a reivindicar el arte patológico, las expresiones viscerales de potenciales artistas residentes en psiquiátricos: un anhelo de encontrar una espontaneidad pura no pervertida por las academias, ni por los artificios sucesivos de las estéticas coyunturales, ni, si contextualizamos ese impulso al ámbito estrictamente cinematográfico, por esos instrumentos para atar corto el poder libre de la imaginación que son los manuales de escritura de guión. El fenómeno tiene lugar en un momento en que la revolución digital crea la posibilidad de una utopía: la de un cine verdaderamente outsider que, hasta ahora, no habría tenido lugar porque, entre todos los medios de expresión artística, el cinematográfico —por su naturaleza de trabajo en equipo y por sus selectivos procesos de integración en su esfera profesional— sería el que tradicionalmente ha trazado una mayor distancia entre el impulso creador y la obra terminada. Cuando se democratizan las herramientas de creación cinematográfica y una cámara digital puede ser algo tan accesible y susceptible de ser desdramatizado como un bolígrafo —o un lápiz—, se crean las condiciones objetivas para que, por fin, lejos de escuelas de cine y de contextos industriales, nazca el auténtico cineasta salvaje, dispuesto a no negociar con nada más que su propia subjetividad y su imperativo de crear.

Con el fin de plantear la pregunta de si existe, existirá o ha existido sin ser aún registrado por los radares de la cinefilia un cine outsider, el autor de este artículo tuvo ocasión de coordinar el pasado mes de noviembre el curso anual del Aula Xcèntric, en el seno del CCCB, que, bajo el título de “La imagen salvaje. Infiltraciones y senderos hacia un cine outsider”, convocó a varias voces sensibles al tema para abordar algunas de las muchas ramificaciones de este fascinante problema cultural. A partir de un texto tan relevante como el fundacional De Charcot à Charlot de Rae Beth Gordon, Andrés Hispano propuso una genealogía alrededor de la fascinación de la expresión cómica por el cuerpo patológico vinculando ese interés decimonónico por las patologías nerviosas, que hallaría su eco en el vodevil y el slapstick primigenio, con las últimas mutaciones de una comedia que ha seguido explorando la anormalidad para cuestionar la supuesta armonía de lo dogmático. Autor del elocuente documental sobre Jesús Franco Llámale Jess Redux (2014), Carlos Prats indagó en el concepto de la vanguardia casual —los fogonazos de expresión arrebatada y cercana a registros del cine experimental que uno puede encontrar en un territorio tan inesperado como el del cine de serie B y Z— sirviéndose de las figuras del autor de El caso de las dos bellezas (1969), Ed Wood Jr. y José Mojica Marins. Los gemelos del Bronx George y Mike Kuchar fueron la cuota potencialmente outsider en la escena del cine de vanguardia neoyorquino de mediados de los 60 y principios de los 70 y a ellos dedicó su ponencia Juan Antonio Suárez, profesor de Literatura Norteamericana en la Universidad de Murcia y reconocido experto en cine underground y cultura queer. Por último, el poeta y cineasta experimental Juan Bufill combinó obras propias y trabajos de figuras de referencia del cine experimental como Jonas Mekas y Stan Brakhage para reivindicar la excepcionalidad de unos modelos de vanguardia visual fundamentados en la mirada inocente, salvaje o antiprofesional con respecto a los lenguajes canónicos que les sirvieron de referencia y punto de contraste —tanto el cinematográfico como el de las artes plásticas—.

“La imagen salvaje” fue, como no podía ser de otra manera, un curso más marcado por su flujo de preguntas, indagaciones y tentativas de exploración que por sus conclusiones, inevitablemente provisionales. Una clara consecuencia de la naturaleza resbaladiza del concepto outsider: algo tan frágil que quizá empieza a devaluarse y a llenarse de las impurezas teóricas de la mirada del receptor (sofisticado) en el mismo momento en que se designa. Algo que ilustró muy bien un cineasta que pudo ser outsider (aunque, en realidad, no lo fue nunca), pero sí fue underground antes de integrarse como cuota excéntrica en el discurso del mainstream: John Waters. En Pecker (1998), el director de Multiple Maniacs (1970) proponía una suerte de ficción autobiográfica por delegación a través de la historia de un joven adolescente de Baltimore, aficionado a la fotografía, que se convertía en la sensación del momento al ser descubierto, y consagrado como la nueva Diane Arbus, por las élites artísticas neoyorquinas. Como en Marwencol, uno de los momentos climáticos del relato tiene lugar en una galería del Greenwich Village, donde la familia de Pecker está completamente fuera de lugar. La escena hace evidente ese desajuste de lenguajes: mientras Pecker no ha hecho nada más que retratar —sin intención, ironía, ni distancia— su entorno afectivo inmediato, la mirada sofisticada de los gestores del prestigio cultural ve en su obra una grotesca galería de monstruos, una panorámica de la otredad. Waters también fue un joven de Baltimore deslumbrado por el fulgor neoyorquino en esos años clave —entre finales de los 60 y principios de los 70— en los que la escena del cine experimental estaba viviendo su eclosión: en las sesiones alternativas a las que el futuro cineasta asistía como curioso espectador forastero, Waters descubrió las tempranas obras de los hermanos Kuchar, cuya deconstrucción camp de los géneros del Hollywood clásico acabaría marcando irremisiblemente su poética. Cuando este articulista preguntó a Waters sobre la verdad autobiográfica de Pecker, la respuesta fue elocuente: “La verdad es que todo fue bastante parecido, salvo la ingenuidad”. Y es, precisamente, esa falta de ingenuidad la que deja claro que John Waters nunca fue un cineasta outsider.

La imagen salvaje ha sido, en definitiva, una rara excepcionalidad a lo largo de la historia del cine y, en el presente, algo que se apunta como deseo utópico y pertinente en un contexto donde, paradójicamente, hay quien desplaza al ámbito cultural y estético las mecánicas clasistas de exclusión que ha extirpado de sus dinámicas sociales.

Breve historia de un concepto

El concepto outsider art es de acuñación tardía, pero supone la definitiva asimilación en el centro del debate cultural de un largo proceso que se remonta a los años previos a la Primera Guerra Mundial, con la reivindicación del arte —espontáneo, visceral y no mediatizado por la Cultura— de los enfermos psiquiátricos que emprendieron los primeros efectivos del Expresionismo. La publicación del Der Blaue Reiter Almanac en 1912, con su defensa del arte popular, prehistórico, tribal y patológico y de los dibujos infantiles en su aparato gráfico —al servicio de esa igualdad de derechos de todas las manifestaciones artísticas que propugnaba el movimiento frente a una concepción euro-céntrica y académica del arte— precedió a la casi simultánea publicación, en 1921 y 1922, de los libros Ein Geisteskranker als Künstler de Walter Morgenthaler —sobre la obra inabarcable del campesino psicótico suizo Adolf Wölfli— y Bildnerei der Geisteskranken de Hans Prinzhorn —primer y ambicioso intento de catalogación de las expresiones artísticas de enfermos psiquiátricos—, que sembrarían el germen del interés de las vanguardias en la disfuncionalidad como una forma de disidencia y, de hecho, activarían el mecanismo que llevaría a Jean Dubuffet, dos décadas más tarde, a formular el concepto de Art Brut.

Dubuffet tenía claro que la Cultura —con mayúsculas: es decir, entendida en tanto que cultura dominante— era una herramienta castradora: obsesionada en asimilar y, con ello, domesticar, toda evolución expresiva. Frente a ese percepción de la Cultura como problema, la salvación estaría, pues, en el salvaje: el loco, el niño, el visionario o el solitario extremo, tan comprometido visceralmente con su arte como ajeno y desinteresado por la competitividad, la promoción social y la celebridad asociadas tradicionalmente a una carrera profesional en el ámbito de su correspondiente disciplina artística. La creación de la Collection de l’Art Brut en 1975, en Lausana, acredita la convicción de Dubuffet de que ese arte frágil tenía que ser no sólo preservado, sino también protegido, tanto de las tergiversaciones interpretativas de una mirada sofisticada, como de la perversión mercantil que implicaría su ingreso en los circuitos promocionales gestionados por la cultura dominante. Para Dubuffet la cultura dominante era un espejismo, un circo de futilidades, frente a esa trinchera de pureza encarnada en un Art Brut en cuyo panteón no se podía ingresar ni con el mayor de los empeños —el artista Brut nace, no se hace—, pero del que se podía ser expulsado —como le ocurrió al excomulgado Gaston Chaissac— tras cualquier veleidad materialista o vanidosa. El término outsider art nació en 1972 de la mano del crítico de arte Roger Cardinal como equivalente anglosajón del concepto Art Brut y pronto se expandió como etiqueta más flexible y expansiva que la acuñada y protegida por Dubuffet: en cierto sentido, el outsider art parece allanar el camino entre el aislamiento del artista puro y la voracidad de un mercado capaz, como la Cultura, de devorarlo, asimilarlo y domesticarlo todo. Lo que genera otro estimulante problema.

Como escribe Colin Rhodes en su libro Outsider Art. Alternativas Espontáneas (Destino): “En las nociones ortodoxas del Outsider Art la condición del artista como un marginado cultural es una promesa que encierra la “pureza” del arte, porque el distanciamiento o la indiferencia del creador demuestra la ausencia de artería o cínica manipulación del gusto a la moda en la obra que realiza. Resulta inconcebible que un artista que trabaje fuera de una cultura dominante, ya sea aislado de ella interiormente por reclusión o rechazo, o externamente a través de la diferencia cultural y la distancia física, se corrompa por sus usos y costumbres. La respuesta a la pregunta de si se debe ser un marginado social para ser un artista outsider parece ser afirmativa, aunque la definición que se dé es relativa. En otras palabras, un individuo puede formar parte de un grupo marginal desde un punto de vista cultural y funcionar perfectamente en ese contexto, pero se trata de ser marginal también respecto a la cultura del consumo del arte. Ésta es una línea de pensamiento sospechosa desde un punto de vista político, ya que la asimilación del arte marginal comporta optar a favor de las instituciones que rigen la cultura dominante sin que el artífice de la obra artística alcance la emancipación social”.

La reflexión de Rhodes, aplicada al ámbito de las artes plásticas, puede dar una idea de la dificultad manifiesta de que el concepto encuentre su plasmación en un medio de expresión como el cinematográfico. No obstante, la utopía del cineasta salvaje se manifestó en ese gran campo de pruebas y posibilidades que fue el cine experimental, a través de las reivindicaciones de la figura del amateur —que no es exactamente el outsider— que formularon cineastas como Maya Deren y Stan Brakhage. En El cineasta amateur, un texto publicado en 1965 en las páginas de Film Culture —y que hace pocos meses rescataba el blog de la distribuidora y editora de cine en dvd Intermedio—, Deren escribía: “En lugar de envidiar el guión y los escritores de diálogos, los actores entrenados, los equipos elaborados y los sets, los enormes presupuestos de producción de los films profesionales, el amateur debe hacer uso de la gran ventaja que todos los profesionales le envidian, llámese libertad —tanto artística como física—. Libertad artística significa que el cineasta amateur nunca es forzado a sacrificar el drama visual y la belleza a una corriente de palabras, palabras, palabras, palabras (…) sus errores no harán que lo despidan. Libertad física incluye libertad de tiempo —libertad de los plazos impuestos por un presupuesto. (…) No olvides que no hay trípode construido que sea tan milagrosamente versátil en movimiento como el complejo sistema de soportes, articulaciones, músculos y nervios que es el cuerpo humano, el cual, con un poco de práctica hace posible una enorme variedad de ángulos de cámara y acción visual. Tú tienes todo esto y un cerebro también, en un solo, compacto, empaque móvil”.

Publicado en 1971, el texto, con vocación de manifiesto personal, de Stan Brakhage In defense of amateur también apuntaba al deseo de una democratización del acto artístico —y a la potencialidad creadora de todo individuo— a la que la revolución tecnológica de la era digital ha acabado dando forma: “He llegado a la conclusión, tras años de esfuerzo para determinar el significado de la palabra artista, que cualquiera se convierte en artista en el momento en que siente que lo es —quizá incluso en el momento en que piensa que lo es— y, por tanto, casi todo el mundo, en algún u otro momento de su vida, es un artista”.

¿Cuándo llegarán los bárbaros?

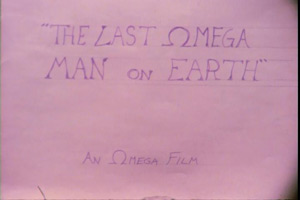

El cine no ha podido aguardar la redentora llegada de su propio Adolf Wölfli —entendido como emblemático proto-artista outsider— hasta que la tecnología no ha proporcionado las herramientas adecuadas para que imagen cinematográfica y marginalidad creativa puedan encontrar su posibilidad de armonizar. En los años 60, la llegada a los hogares de clase media norteamericanos de las primeras cámaras de súper 8, adquiridas con la primera finalidad de registrar películas familiares, propició el surgimiento de un fenómeno espontáneo que no fue reconocido como tal hasta décadas más tarde: bajo el influjo de las películas de terror y ciencia-ficción que emitía la televisión, algunos retoños de esas familias de clase media emplearon las cámaras de los padres para realizar sus propias versiones domésticas de los clásicos de la Universal y el imaginario derivado del cine de ciencia-ficción de los 50. Las backyard monster movies, también llamadas monster kid home movies, no lograron ser puro cine outsider porque se miraban en el espejo de un cine industrial preexistente, aunque, en buena medida, anticiparon el futuro de una cultura del blockbuster que, en los últimos años, no ha dejado de rendir homenaje a ese territorio (lúdico) del origen, a través de películas como Súper 8 (2011) de J.J. Abrams o Frankenweenie (2012) de Tim Burton.

Las figuras centrales de dos recientes películas españolas —el documental Sobre la marxa (El inventor de la jungla) (2014) de Jordi Morató, y la sobresaliente ficción de Uranes (2014) de Chema García Ibarra— podrían encarnar, con mayor precisión y claridad, la utopía del cineasta outsider. Las versiones de películas de Tarzán que Josep Pugiula, alias Garrell, habitante del municipio rural de Argelaguer y objeto de estudio del documentalista Jordi Morató, supo convertir en autobiografía imaginaria tienen el mismo fulgor insular que la ciudad terapéutica construida por Mark Hogancamp en Marwencol. Los últimos minutos de Uranes logran, por su parte, una recreación purísima de un testimonio cinematográfico outsider: la película grabada con una rudimentaria videocámara por un discapacitado psíquico, en la que se registra una supuesta invasión extraterrestre. Invasión que, de hecho, podría servir de metáfora a ese deseable advenimiento de los bárbaros que parece anunciar esta recurrente obsesión por la imagen salvaje que, como el deseo inconsciente de una revolución posible, recorre el cine contemporáneo.

Jordi Costa

Jordi Costa (Barcelona, 1966) lleva escribiendo sobre cultura popular y sus desvíos desde 1981. Crítico de cine en El País y Fotogramas. Autor de Mondo Bulldog, Vida Mostrenca y Mis problemas con Amenábar (junto a Darío Adanti), entre otros trabajos. Ha comisariado las exposiciones Cultura basura, J. G. Ballard: Autopsia del Nuevo Milenio, Ficciones en serie y Plagiarismo (junto a Álex Mendíbil). Profesor en la UCJC y la Escuela de Escritores.