El encuentro de las tripas con el alma

Como de costumbre, cuando entro en su apartamento me encuentro a S.G. cocinando. Me llega el aroma de la cebolla rehogándose, un olorcillo marinado. Está inclinada sobre la encimera, cortando verduras en una postura forzada. Ha pasado de largo los ochenta y hasta hace pocos meses salía a correr a diario, seguía con sus proyectos de investigación y se preocupaba de buscarles trabajo a sus ex alumnos. La vejez se ha presentado de improviso, en sus articulaciones y en su memoria; no estaba preparada. “Hoy he hecho un sudoku y me he apuntado a un club de lectura, como me han ordenado los médicos”, bromea. “Es una pena. Esto es el final, querido.” Extiende el blanco mantel como si estuviese agitando la bandera de la rendición de un imperio.

Me tomé el encargo de escribir su biografía como una de esas ayudas inesperadas que a los escritores científicos nos sirven para llegar a fin de mes en Nueva York. Seguramente me iba a resultar tan aburrido como fácil. Pero en un par de citas ya estaba absorbido por la trama de la vida de S.G., los contratiempos, las fugas, los giros inesperados, las victorias que hicieron de ella una de las científicas más influyentes del planeta. Esperaba con ansia la siguiente sesión, obsesionado con su historia. En medio de todas las adversidades, S.G. siguió persiguiendo respuestas con la pasión con que un niño caza mariposas. Pero cada vez que se sentía atacada injustamente, se revolvía como un tiburón. Y yo quería atrapar esa energía en el ámbar de un libro.

Últimamente nos hemos dedicado sobre todo a cocinar. Acompaña cada capítulo de su vida con los platos correspondientes, sus favoritos de la infancia, recetas olvidadas hace mucho tiempo. No sabe explicar por qué, pero al enseñar sus recetas siente que está desvelando una parte primordial de sí misma. “Siempre me ha movido el deseo de comer mejor: al huir de mi país, al elegir a mis maridos. La comida siempre ha movido el mundo. Colón se embarcó en busca de especias, ¿o no?” Teníamos poco tiempo por delante, y su memoria se volvía cada vez mas frágil; yo confiaba en que no hiciese falta un banquete para seguir con cada capítulo de la historia. Pero un día, unos bocados de pastel de patata le devolvieron un recuerdo cristalino de más de medio siglo atrás, cuando saboreaba el mismo plato… Se sumergió en el recuerdo de la gente, los estados de ánimo, el color de los tapices, conversaciones enteras. ¿Cómo es posible que el sabor de la comida funcione como un detonante tan potente de la memoria?

Nos quedamos pasmados. Y dado que los dos somos científicos, comenzamos a analizar lo que acabamos de vivir. ¿Cómo puede la comida resultar tan evocadora? ¿Por qué puede un plato funcionar como la llave a nuestro mundo interior y a nuestro pasado remoto? Nos dimos cuenta que éramos incapaces de contestar a una pregunta muy básica: ¿Qué es, en realidad, lo que llamamos sabor? Al irme le prometí que buscaría unas respuestas. Así comenzó mi viaje hacia la “neurogastronomía”, o la ciencia que estudia cómo el cerebro genera la sensación del sabor. Me pongo en contacto con investigadores, me desplazo a los laboratorios donde tratan de capturar un atisbo del funcionamiento de nuestro cerebro, que recaba información de todos nuestros sentidos y la combina con los recuerdos y las emociones para crear lo que percibimos como el sabor.

La primera charla la mantengo con Gordon M. Shepherd, el neurobiólogo que acuñó la palabra “neurogastronomía”. Autor de un libro decisivo sobre los procesos asociados con el acto de comer (Neurogastronomy: How the Brain Creates Flavor and Why it Matters, Columbia University Press, Nueva York, 2011), profesor en la Facultad de Medicina de Yale, y poseedor de un estómago mimado por la cocinera consumada que es su esposa, Shepherd admite que la comida es una parte esencial de su vida. Advierte de los peligros de algunos hábitos de los americanos y expresa su admiración por el espíritu que anima las mesas mediterráneas. Pero cuando comenzó su carrera, en los años sesenta, la comida no era la principal de sus preocupaciones. Lo que él quería era comprender el cerebro humano: ¿cómo procesa la información que procuran los sentidos? ¿Cómo es capaz de crear un cuadro coherente del mundo exterior a partir del desbarajuste de colores, luces, movimientos, ruidos, sombras y olores? Se le ocurrió utilizar el olor como modelo para experiencias sensoriales más complejas, como la vista, y se embarcó en el estudio de cómo procesa el cerebro la percepción de los olores. Pero su expedición científica lo condujo al corazón de la ciencia de los alimentos: demostró que el olor desempeña un papel crucial en nuestra percepción del sabor. “El olfato humano va más allá de la percepción de los perfumes y aromas exóticos; su verdadero poder reside en su papel determinante en el sabor”, piensa Shepherd.

La mayor parte de la gente (y me incluyo a mí mismo) equipararía el sabor a uno de nuestros cinco sentidos tradicionales: el gusto, es decir la sensación que recibimos de la comida desde la lengua. Pero los grandes chefs y los investigadores del cerebro como Shepherd saben bien que el sabor es mucho más que eso. La del sabor es una de las experiencias humanas más complejas; el cerebro la genera juntando información de todos nuestros sentidos, y el olor desempeña un papel primordial.

“El sabor es un espejismo: parece que viene de la boca, mientras que en realidad deriva casi totalmente de la nariz"

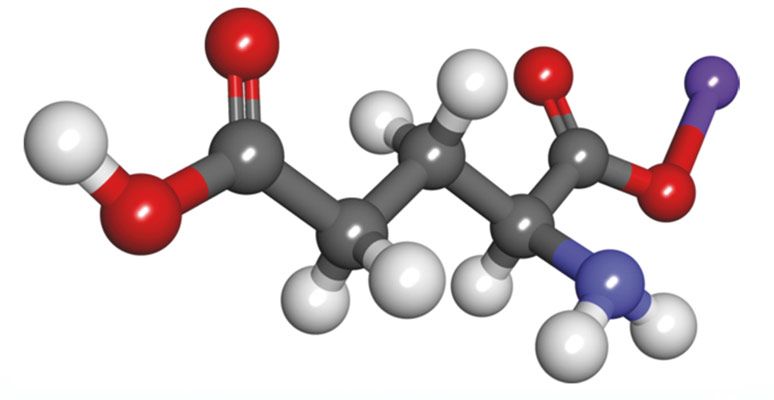

Es fácil deducir el origen de esta ilusión: es a través de la boca por donde la comida ingresa en el cuerpo. Allí sentimos su temperatura, su textura, y una cualidad muy importante: su “gusto”, detectado por un grupo de pequeños bultos con aspecto de hongos que se ven sobre la lengua: cinco tipos de receptores que pueden detectar los colores básicos del gusto: dulce, salado, agrio, amargo y umami (una palabra japonesa que significa “delicioso”), un sabor recién descubierto que depende de la molécula del glutamato. Entre los alimentos ricos en umami que podemos encontrar en la dieta occidental están por ejemplo el queso parmesano, los tomates y el jamón curado. Umami es lo que nos hace salivar por la carne. Pero no ha sido fácil añadirlo a la paleta de cuatro elementos que estableció Aristóteles. Ya hubo una primera intuición hacia 1800, cuando el chef parisino Auguste Escoffier labró su prestigio a base de platos paradigmáticamente umami, entre los que se contaba su receta especial para el caldo de carne. Más tarde, en 1908, el químico japonés Kikunae Ikeda descubrió la molécula responsable del sabor (conocida como glutamato), pero hizo falta esperar a 2009 hasta que el Proyecto Genoma Humano revelase que tenemos la capacidad de distinguir el umami codificada en los genes. Los osos panda gigantes, por una disfunción de esos genes, no son capaces de distinguir el umami, y por eso prefieren el bambú a la carne, a pesar de tener el sistema digestivo propio de un carnívoro. Pero puede que esta paleta de cinco colores no tarde en verse ampliada: mediante las mismas técnicas genéticas, hay biólogos que están buscando un sexto tipo de receptor para la grasa (donde puede que resida el motivo de nuestra afición a la comida grasienta).

Trends in Cognitive Sciences, Nov. 2011, Vol 15 nº11

Los receptores del gusto funcionan a la manera de una llave y una cerradura: sólo las moléculas de una forma determinada (las del azúcar, por ejemplo) pueden “abrir” el cerrojo correspondiente (el receptor para los sabores dulces). Cuando se abre una cerradura, el receptor envía una señal al cerebro. Nuestra respuesta al sabor es predecible y está predeterminada desde el nacimiento. Estamos hechos para ansiar el dulzor (para conseguir calorías y energía), lo salado (para conservar el equilibrio salino de nuestros fluidos corporales), lo umami (para cubrir nuestra necesidad de proteínas). Nos desagradan lo amargo y lo agrio, que podrían ser indicativo de toxicidad en la comida. Es decir: el gusto es vital para la supervivencia. ¿Pero cómo podríamos distinguir, con una paleta limitada a cinco colores, los matices sensoriales de una receta un poco elaborada o a distinguir entre dos añadas del mismo vino?

Difícilmente podemos comprender el sabor sin tener en cuenta cómo interviene el olor. Pero esto no ocurre a la manera clásica: asociamos el olor con el acto de “inspirar” (como se huele una flor), pero existe una segunda manera de oler: al masticar la comida, el aroma que viene del fondo de la boca nos lleva a percibir los olores a la vez que “espiramos”, siguiendo un trayecto “retronasal”. La comida libera moléculas cargadas de olor, que vuelan nariz adentro cuando espiramos. Ahí entran en contacto con el epitelio olfativo, un tejido de pocos centímetros cuadrados que cubre los huesos de la cavidad nasal. En el epitelio hay millones de receptores, de unos 400 tipos diferentes, responsables de sentir diferentes clases de moléculas de “olor”, compuestos volátiles que se desplazan de la boca hacia las cavidades nasales. Este segundo mecanismo retronasal es lo que nos permite percibir el olor de los alimentos y es, según los científicos, componente fundamental de su sabor.

Shepherd propone un sencillo experimento para demostrar el papel clave del olor, que él llama “la nariz tapada”. Uno se tapa la nariz, contiene el aliento y se coloca un trocito de comida o un caramelo en la punta de la lengua. No hay que expulsar nada de aire por la nariz. Aún podremos percibir algunas de las propiedades de la comida; si está blanda o crujiente, caliente o fría, dulce o salada. Ahora liberemos la nariz y dejemos que salga el aire. Nos asombrará la intensidad del sabor. Sólo gracias al olfato se harán evidentes los sabores, los variados matices del alimento. Desde que conocí este experimento, lo practico en cada comida: la carne cocinada a fuego lento, un sorbo de vino tinto con cuerpo despiertan los efectos más chocantes.

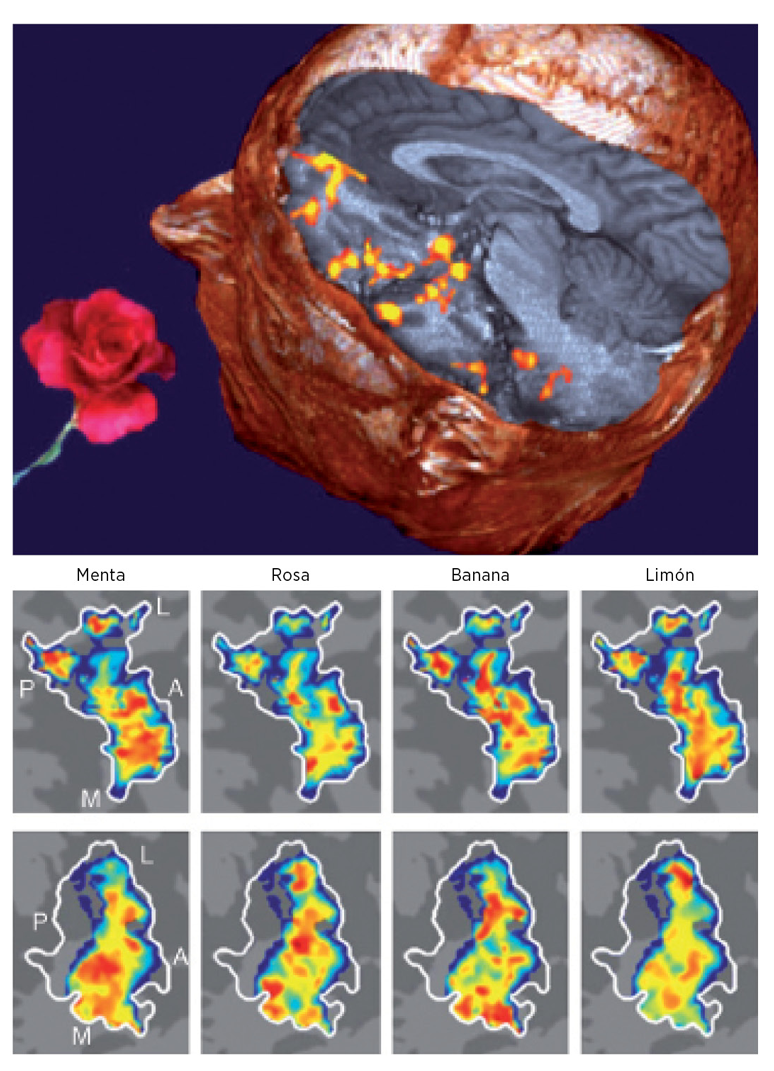

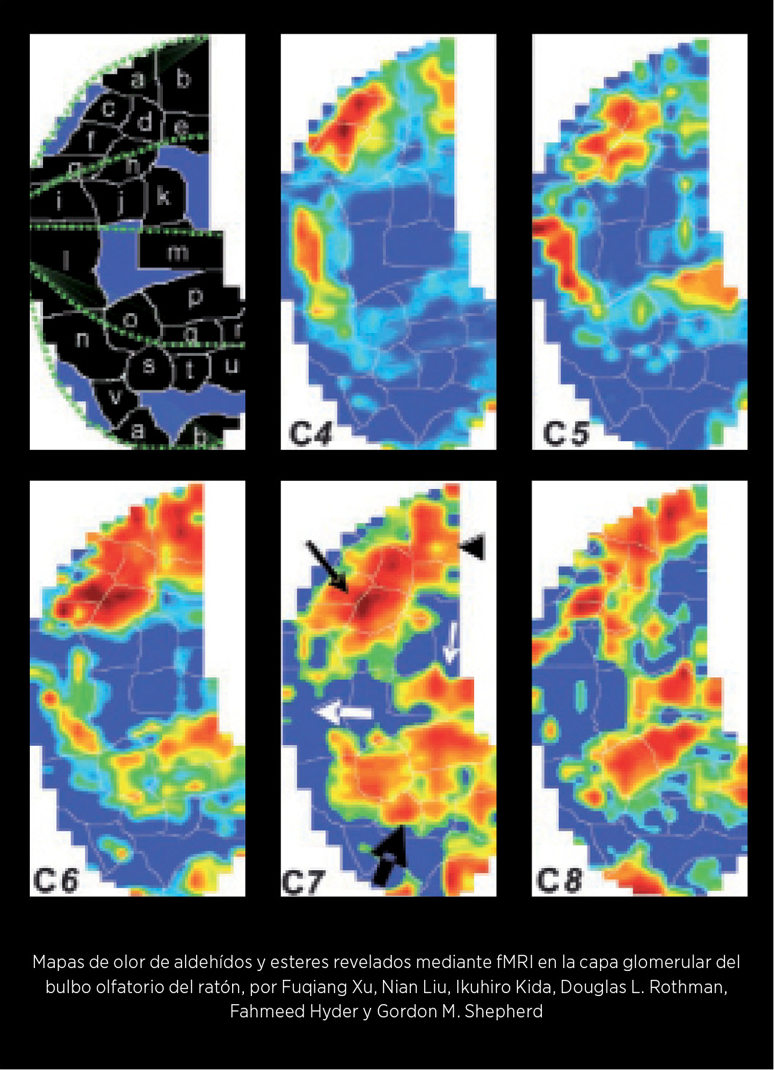

Estos receptores del olor funcionan según el mismo principio que los receptores del gusto. Pero resulta llamativo el número de tipos diferentes de receptor: unos 400, comparados con los 5 del gusto. Por lo visto, la naturaleza nos ha dotado de una enorme capacidad de reconocer olores diversos, y la razón puede residir en la importancia de analizar la comida a través del olor retronasal. ¿Pero cómo procesa el cerebro la multitud de moléculas de olor que hay en lo que comemos? Shepherd avanzó un paso más en su análisis: una vez que las moléculas del olor activan los receptores olfativos, los receptores envían señales al cerebro (primero al bulbo olfativo). Mediante varias técnicas de imagen, observó el bulbo olfativo “iluminarse” después de un estímulo olfativo, y vivió uno de los “momentos Eureka” de su vida.

“Los olores detectados por el cerebro se representan igual

que una imagen, como una ‘imagen olfativa’.

Reconocer un olor es como reconocer un rostro”

Esparcidos por el epitelio hay miles de receptores de cada clase, y todos los receptores de una misma clase se vinculan a los mismos puntos del bulbo olfativo. Dado que cada tipo de molécula olfativa funcionará como la llave para la cerradura de receptores específicos, siempre encenderá los mismos píxeles del bulbo olfativo. Cada tipo de comida emanará una combinación característica de moléculas de olor, que activarán la combinación correspondiente de receptores. El olor (y por tanto el sabor) de una comida concreta generará una imagen olfativa única en el bulbo.

Estas imágenes olfativas pueden verse, por ejemplo, con una técnica conocida como fMRI (imagen por resonancia magnética funcional). Es parecida a las técnicas de imagen por resonancia magnética que encontramos en cada hospital, y nos devuelve una imagen del oxígeno que hay en los tejidos. Dado que las neuronas activadas consumen más energía y reciben más oxígeno de la sangre, la fMRI permite ver en tiempo real qué partes del cerebro son más activas. Pero para apreciar los sutiles detalles que conforman la imagen olfativa, Shepherd tuvo que hacerse con potentes máquinas de fMRI capaces de distinguir los pequeños “píxeles” en el bulbo olfativo, sofisticados aparatos accionados por imanes gigantes que le prestaron en un departamento vecino en Yale. Las imágenes conseguidas muestran lo sensible que es nuestro sistema respiratorio: moléculas similares que sólo difieren en uno o dos átomos crean imágenes sensiblemente diferentes en el bulbo.

Shepherd compara dichas “imágenes olfativas” a obras puntillistas —esos patrones de pequeños puntos de color que pintaron Pissarro, Seurat o Van Gogh—. En el caso del olor, cada punto representa no un color, sino una clase diferente de moléculas de olor, las activadas por cada receptor específico. En lo que concierne al cerebro, reconocer un olor podría entonces parecerse al proceso por el cual reconocemos la cara de Van Gogh en su Autorretrato. Identificar olores (y en consecuencia sabores) es similar a reconocer rostros o pinturas abstractas. “Esto explicaría”, dice Shepherd, “por qué es tan difícil describir un sabor con palabras”. Igual que con un rostro, es difícil dar con las palabras precisas. Pero se nos da muy bien recordarlo, incluso aunque lo hayamos probado una sola vez.

El sentido del olfato, a menudo infravalorado, influye enormemente en la elección de nuestra comida diaria. Como dice Shepherd, “es posible que el olor haya determinado el curso de la evolución humana”. Hace unos 1,8 millones de años, en el paso del Homo habilis al Homo erectus, nos aumentó el cerebro, cambiamos de postura y nos hicimos más altos. Según ciertos antropólogos, esto coincidió con el momento en que aprendimos a cocinar, lo que amplió nuestra posibilidades alimentarias y nos proporcionó más calorías. Y la razón principal para que nos pusiésemos a cocinar, según Shepherd, es que los alimentos cocinados nos resultaban más atractivos, porque la liberación de más moléculas volátiles realzaba el componente principal del sabor de una comida. “La comprensión de las muchas facetas del olor y el sabor, y cómo han ido evolucionando”, concluye, “tendrá importantes implicaciones: desde la explicación a por qué elegimos comida sana o nociva, al tratamiento de los desórdenes alimentarios, la obesidad e incluso las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, entre cuyos primeros síntomas está el declive del sentido del olfato”.

El gusto y el olfato son, pues, dos pilares fundamentales de lo que percibimos como sabor. ¿Pero cómo los reúne el cerebro, cómo se combinan las imágenes olfativas con otra información proporcionada por los sentidos para que decidamos si nos gusta o no una comida? En busca de un nuevo Virgilio que me guíe a través de los círculos del sabor, visito a Alfredo Fontanini y Adriana Maffei, un matrimonio de neurobiólogos que dirigen dos laboratorios en la Universidad Stony Brook. Juntos, trabajan para comprender cómo se las arregla el cerebro para combinar las muchas dimensiones implicadas en la degustación de los alimentos.

Para empezar, me invitaron a un plato clásico italiano, una invernal receta de carne guisada seguramente perfeccionada, a lo largo de siglos, en cocinas domésticas. Pero no tardé en convertirme en el sujeto de sus experimentos químicos. Me sirvieron compuestos que venían, lo sospecho, de sus experimentos de laboratorio con ratas: hierbas que bloquean los sensores del sabor dulce y que hacen que el chocolate sepa a carbón; la proteína de una baya que transforma el sabor agrio del zumo de limón en el de la más dulce melaza. Comprobaron si yo era un “supertaster”, una persona genéticamente preparada para experimentar los sabores con mayor intensidad que la media, gracias a una extraordinaria densidad de papilas gustativas en la lengua. Chupo una tira de PTC, un amargo químico que sólo los supertasters son capaces de percibir. Me llevo un chasco: mi paladar es común y corriente.

Fontanini, que hace poco ha recibido un premio prestigioso y un apretón de manos de Obama por sus investigaciones en la ciencia del gusto, es un supertaster, pero sus preferencias gastronómicas son dudosas. No es partidario de comerse el paisaje: la fruta y la mayor parte de las verduras le parecen un asco; la mera visión de una pera le da escalofríos, y una vez se abstuvo de besar a una chica que acababa de dar un mordisco a una manzana. Durante un tiempo aplicó su conocimiento de la maquinaria del cerebro a combatir estas fobias suyas, diseñando sencillos experimentos que pudiesen engañar a su mente para que aceptase los plátanos, los kiwis y los melocotones. Pero no hizo muchos progresos.

Córtex gustatorio del cerebro de un ratón. Science 333

Me ofrece una primera visión sobre las complejas transmisiones cerebrales dedicadas a la percepción de los alimentos. Los receptores del gusto envían sus mensajes desde la lengua y a través del bulbo raquídeo y luego al córtex gustativo (la parte del cerebro dedicada al gusto), mientras que las imágenes de olor se envían, a través de unos pocos pasos neuronales, al córtex olfativo. Todos los estímulos sensoriales (el sonido, la visión, el olor, el tacto) se empaquetan juntos en las partes del cerebro donde se crea el sabor (el córtex insular y orbitofrontal). Esto hace que el sabor se vea más afectado por otros sentidos que otros estímulos, como los visuales o los sonoros: el sabor de un alimento puede verse influido por todas sus otras propiedades. En algunas personas, esta asociación puede ser tan fuerte que sus sentidos se entrecruzan y pueden oler colores o saborear sonidos.

“El sabor es una experiencia multisensorial que aúna el olor,

el gusto, el tacto, la visión y el sonido”

El olor y el gusto son el ejemplo más obvio de cómo los sentidos se influyen unos a otros. Pero investigadores de todo el mundo han documentado muchas otras variantes de diálogo entre los sentidos. La cubertería que usemos, la capacidad y el peso del vaso del que bebamos, la efervescencia de una bebida, la presentación de un plato, el precio y el color de un vino… todos estos elementos afectan a la percepción del sabor (¡y a lo que estemos dispuestos a pagar por la comida!).

Por increíble que parezca, incluso el sonido influye en el sabor. No es extraño que el cerebro le preste atención: el sonido de la comida que tocamos o ingerimos nos informa de si es fresca, si está madura, si se ha puesto mala. Hace poco, investigadores de Oxford han demostrado que la amplificación del crujido de las patatas fritas hace que la persona que las mastica las encuentre más frescas y crujientes. Este descubrimiento los hizo merecedores de un premio Ig Nobel, la parodia de los premios Nobel que otorga Harvard cada año a las investigaciones más divertidas (entre sus premios recientes están la demostración de por qué las embarazadas no vuelcan, a la primera documentación científica de una felación entre murciélagos o a la confirmación, experimentos mediante, de que las personas que creen que están borrachas creen además que resultan atractivas). El mismo grupo de Oxford sugirió las razones por las que el zumo de tomate es una bebida muy demandada en los aviones: el ruido de los aviones nos hace más insensibles a ciertos tipos de gusto (el dulce y el salado), pero no al umami, en el cual los tomates son particularmente ricos. ¿Dónde si no pediríamos un zumo de tomate? Los fabricantes de comida y los restaurantes ya están tomando nota y explotando los cinco sentidos para realzar el sabor cambiando el color de la comida, su textura, su presentación y su empaquetado. En el Fat Duck, un restaurante de Inglaterra con tres estrellas Michelin, hay un plato llamado “Sonido del mar” que se sirve con un par de auriculares en los que se oyen sonidos marinos como olas rompientes y gaviotas.

Estas interacciones sugieren que el sabor es una cualidad más sintética que analítica, explica Fontanini. La percepción analítica puede descomponerse en todos los factores que la determina: un sonido, por ejemplo, podría segmentarse en las diferentes notas que lo componen. Pero el sabor de la comida es mucho más que la suma de los estímulos sensoriales.

“El sabor es creado por el cerebro al mezclar información del mundo exterior (nuestros sentidos) con el mundo interior (estados mentales, humor, anticipación, atención)”

Para que busquemos la comida, para que nos retiremos cuando ya hemos comido suficiente, para que nos mostremos cautos frente a los alimentos que no conocemos y que podrían sentarnos mal, el cerebro necesita establecer combinaciones complejas entre el sabor y nuestras emociones. Lo consigue mediante una combinación con las partes donde reside nuestra vida emocional (el sistema límbico), en concreto con la amígdala, una estructura con forma de almendra que controla nuestras emociones.

Rats graffiti, Anne Marie Waugh

A Fontanini le interesa en particular cómo nuestras expectativas (lo que vemos, oímos o sentimos antes de consumir un alimento) pueden cambiar por completo nuestra percepción del sabor. En su laboratorio, en jaulas monitorizadas, las ratas reciben la comida desde unas botellas invertidas con dosificador. Se las somete a diversos estímulos (sonidos, un fogonazo de luz), aprenden a asociar un estímulo con la comida y pueden ser entrenadas para responder de una manera concreta para conseguir más comida (por ejemplo, pulsando una palanca). Fontanini estudia el cerebro de las ratas mediante técnicas como la electrofisiología, que utiliza pequeños electrodos para detectar los impulsos de la corriente eléctrica que fluyen en las neuronas.

Para estudiar el papel de las expectativas, enseñó a las ratas a asociar un sonido determinado con la recepción de una bebida, para más tarde sorprenderlas dándoles esa bebida sin sonido anticipatorio. Entonces comparó cómo las expectativas cambiaban los procesos neuronales. Descubrió que, si la rata recibe una pista del sabor que se avecina, es mucho más rápida en reconocer lo que tiene en la boca, e incluso lo encuentra más sabroso. El resultado parece indicar que los efectos de las expectativas están relacionados con los estímulos de la amígdala.

Es justo la conexión con las emociones, dice Fontanini, lo que hace el sabor tan particular e interesante. Ver, oír, tocar, son normalmente sensaciones neutrales. Eso no se cumple en el caso del sabor.

“El sabor es el único de nuestros sentidos que tiene una dimensión emocional intrínseca: sólo puede ser agradable o desagradable”

A través del sabor tenemos la oportunidad de estudiar, en el entorno controlado de un laboratorio, lo que ocurre cuando nuestros sentidos y nuestras emociones interactúan. El siguiente paso en mis pesquisas me llevaría a descubrir que las emociones desempeñan un papel crucial en cómo recordamos el sabor. Nuestro cerebro está hecho para recordarlo. Para recordarlo rápido y para siempre. Y para recordar el contexto completo en el cual lo experimentamos: dónde, con quién, en qué estado mental.

No es difícil imaginar por qué nuestro cerebro ha evolucionado para registrar la información sobre los alimentos. Nos es imprescindible evitar las sustancias tóxicas. Necesitamos recordar los alimentos seguros, aprender a percibirlos como agradables. Necesitamos ser capaces de volver a los lugares, las personas y las condiciones que los pusieron a nuestra disposición. Y como S.G., todos tenemos nuestras pequeñas “magdalenas proustianas”, que confirman la poderosa conexión entre el sabor y la memoria: un plato de un pasado distante puede aún evocar lo que aconteció a su alrededor. En el caso de Proust, una magdalena –aquel bizcochito esponjoso, con forma de concha, de la Lorena– es uno de los detonantes de la recherche de Marcel hacia su pasado: la come, bebe un trago de té, y se ve arrastrado por vívidos recuerdos a 40 años antes, cuando al volver a casa de su tía desde la iglesia tomó el mismo refrigerio, en el imaginario pueblo de Combray.

¿Cómo es posible?, le pregunto a Federico Bermúdez-Rattoni, profesor de Neurociencia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su propósito es comprender la memoria humana en general y utiliza la memoria de la comida como modo de probar los mecanismos por los cuales el cerebro registra los estímulos del pasado. Lleva a cabo experimentos con ratones; estudia cómo recuerdan u olvidan lo que han comido. Los alimenta con drogas que encienden o apagan determinadas partes del cerebro o suspenden o reanudan la producción de moléculas específicas que transmiten información dentro del cerebro. Elemento a elemento, molécula a molécula, trata de reconstruir los circuitos que hacen que nuestro cerebro sea capaz de registrar nuestras vidas, incluyendo lo que hemos comido. Sus platos favoritos son un reflejo de sus inclinaciones profesionales: nueva cocina mexicana, es decir, la comida que constituye la mayor parte de sus recuerdos, mezclada en una fusión experimental con las recientes tendencias culinarias.

Los recuerdos de los sabores son especiales en varios aspectos. Lo primero de todo es que la mayor parte tienen una carga emocional. No es que pruebes algo y recuerdes un número de teléfono. Más bien recordarás a personas, lugares y sentimientos.

“Los recuerdos de los sabores suelen tener un contenido emocional. Y la emoción es un cemento muy potente

para los recuerdos”

Sabemos que el sabor está intrínsecamente atado a las emociones y que entre los centros del cerebro que construyen el sabor (y sus recuerdos) se cuentan los centros emocionales del cerebro, como la amígdala. La emoción puede tener un poderoso efecto en los recuerdos: no olvidamos fácilmente el nacimiento de nuestros hijos, nuestro primer beso, los momentos traumáticos de nuestra infancia. Bermúdez-Rattoni explica que sabemos que esto se debe a que ciertas partes del cerebro, como la amígdala, liberan ciertos neurotransmisores que ayudan a que los recuerdos se consoliden. Y esto puede explicar por qué los recuerdos evocados por algunos sabores pueden ser tan persistentes y por qué resultan más evocadores y emocionales que informativos. Yendo más lejos, cuando percibimos un sabor no estamos sólo experimentando el gusto y el olor. El cerebro crea el sabor al amalgamarlo con información extraída de todos los demás sentidos y de nuestro estado de ánimo.

“Recuperar el recuerdo de un sabor puede suponer recordar el contexto completo en que fue percibido”

Pero los recuerdos de sabores pueden además construirse increíblemente rápido. Bermúdez-Rattoni ha estudiado el “síndrome de la salsa bearnesa” (que los especialistas conocen como “aversión condicionada al sabor”), que lleva ese nombre por un psicólogo que se encontró mal después de tomar un filete con salsa bearnesa: comemos algo, nos sentimos mal y desarrollamos por ese alimento una aversión que nuestro cerebro asocia con la enfermedad (esto puede ocurrir tanto si la comida ha sido la causa real del malestar como si no). Se trata de un poderoso mecanismo de supervivencia y un modo de aprendizaje sin igual. No necesita repeticiones: una sola prueba basta para que desarrollemos una aversión que puede durar incluso el resto de nuestra vida.

Bermúdez-Rattoni recuerda una buena historia de aversión al sabor. Es de su antiguo director de tesis, John García, uno de los primeros en investigar el efecto. En el pueblo de García, en California, los coyotes se dedicaban a atacar a las ovejas de los ganaderos locales, que comenzaron a matar coyotes por centenas, lo que puso en riesgo el ecosistema de toda la región. García tuvo una idea mejor: se le ocurrió que por medio de la aversión condicionada podría conseguir que los coyotes se alejasen por sí mismos de las ovejas. Tomó varias ovejas muertas y les inyectó cloruro de litio, un compuesto tóxico que podría envenenar a los coyotes sin matarlos. Cuando los coyotes volvieron, se comieron las ovejas tóxicas y es de suponer que pasaron los días siguientes en un estado calamitoso. Así acabó el problema. Las muertes de ovejas se redujeron, los granjeros recuperaron la calma. Algunos coyotes desarrollaron tal aversión a las ovejas que salían corriendo con sólo verlas.

Mediante sus experimentos, Bermúdez-Rattoni comprendió el mecanismo según el cual nuestro cerebro puede identificar los dos elementos más importantes en la identificación del sabor (el gusto y el olor) para despertar la aversión al sabor. Suministró a los ratones diferentes combinados de drogas que les bloquearon determinadas partes del cerebro, les dio de comer, les administró cloruro de litio, y luego analizó su comportamiento: ¿Seguirían rechazando la comida asociada con el malestar si ciertas partes de su cerebro fuesen desactivadas? Descubrió que, si desactivaba la amígdala, el efecto de aversión no se producía. Utilizando mecanismos parecidos a los que nos despiertan la sensación de miedo, la amígdala colabora con otras partes del cerebro (el córtex insular) para asociar el hedor y el olor, lo que refuerza la formación de los recuerdos de sabor.

Rats graffiti, Anne Marie Waugh

Ahora, Bermúdez-Rattoni trata de comprender por qué ciertas enfermedades neurológicas como el Alzheimer producen pérdida de memoria. Recuerdos como los del sabor (que se basan en el reconocimiento de estímulos previos) están entre los primeros en verse afectados por la enfermedad, cuyos distintivos son las placas de moléculas llamadas beta-amiloides que se forman en el cerebro. La mayor parte de los investigadores creen que dichas moléculas, tóxicas para las células nerviosas, son responsables del Alzheimer. ¿Por qué se acumulan las beta-amiloides y por qué se dirigen particularmente a las áreas donde se forman los recuerdos? Para abordar el problema, Bermúdez-Rattoni

se vale de ratones transgénicos, en los que se ha introducido un gen humano asociado con el Alzheimer. A medida que envejecen, esas ratas muestran la característica acumulación de beta-amiloides, a la que acompaña la pérdida de los recuerdos del sabor. Su experimento muestra que los ratones enfermos liberan mucha menos dopamina (uno de los principales neurotransmisores del cerebro) que los sanos cuando se les da a conocer un sabor nuevo. Trató de corregir el problema incrementando los niveles de dopamina, y demostró que eso ayudaba a revertir la acumulación de amiloides (y la pérdida de memoria asociada). Es posible que el Alzheimer se desarrolle de manera diferente en los humanos y en los ratones, pero estos experimentos, que son imposibles de realizar en humanos, podrían apuntar direcciones muy importantes en la búsqueda de las raíces de la enfermedad.

Parece que los rasgos asociados al sabor y revelados por los experimentos de Shepherd, de Fontanini y de Bermúdez-Rattoni han sido modelados por la evolución del ser humano: tenemos el mismo cuerpo y cerebro que los humanos de hace miles de años, que en un mundo de escasez necesitaban de todos sus sentidos para identificar los alimentos seguros y de una potente memoria del sabor para recordar cuáles eran y cómo conseguirlos. Pero de algún modo, aquellos mecanismos de supervivencia llegaron a vincular las partes del cerebro que analizan la comida con las partes que nos dotan de pasión, de miedo; con aquellas que sirven a nuestras funciones cognitivas más nobles: los centros emocionales e intelectuales que nos hacen humanos. Lo que yo había visto en las huellas del osciloscopio, en las resonancias magnéticas, en la búsqueda de aquellos científicos en pos de la verdad, era un lugar único dibujado por el arco histórico de la humanidad. Un lugar donde nuestros sentidos se encuentran con nuestros pensamientos. Donde el mundo exterior se encuentra con el interior. Donde las tripas se encuentran con el alma.

Vuelvo a casa de S.G. con mucho que contarle y una nueva percepción de las múltiples facetas del sabor. La encuentro alegre en la cocina, cortando tomates en rodajas y recitando, sin equivocarse, la oda que les compuso Neruda: “… la luz se parte en dos mitades de tomate… debemos por desgracia asesinarlo… una roja víscera, un sol fresco, profundo, inagotable”. Hoy nada de recetas sofisticadas, anuncia, sólo tomates frescos con un aliño sencillo, los mismísimos tomates que robaba del jardín de sus vecinos, colándose con su hermano entre los arbustos, escapando con las bolitas rojas en el bolsillo, con los corazones latiendo de miedo…

Y cuando detiene la mirada en los tomates, calibra su forma ovoide, de bultos irregulares, las arrugas verdes que se clavan como fiordos en la carne… y aspira su fragancia, un leve aroma a pino… la amígdala, a la expectativa, comienza a segregar químicos y a alimentar sus moléculas a través de sus tentáculos sinápticos, advirtiendo al córtex del sabor que se avecina… un mordisco a la fruta derrama todo el umami en las papilas de la lengua, abriendo sus cerraduras para que envíen sus señales a través del bulbo raquídeo, en sincronía con el latido de su debilitado corazón... y cuando mastica y murmura se liberan pequeñas moléculas volantes, como centelleantes cadenas de unos pocos átomos de carbón, que dibujan en el bulbo una seuratiana imagen olfativa, una cara familiar que ha visto en otra parte, pero que no alcanza a reconocer todavía… y entonces su mente hace un esfuerzo, recupera los antiguos sentimientos, recuerda los placeres y los miedos… abre los veloces pasajes que van del bulbo a la amígdala, y ni siquiera las beta-amiloides que no cejan en su ataque a las pirámides de neuronas pueden evitar que se prendan, que se forme la misma red de latidos, de iones, de corrientes que una vez centellearon allí mismo… y por fin reconoce aquella cara y aquella imagen. Es la de su pueblo en el momento del amanecer. Las copas de los árboles se agitan contra el cielo gris pálido. El temor de lo que traerá el día. Deslizándose a través de la respiración de todos los que duermen. Jugando con los arándanos en el camino calizo que lleva al horizonte y al ancho mundo real. La forma de una serpiente oscura metiéndose en zigzag en el blanco camino empedrado, como advirtiendo de los peligros que vendrán, como instando a hacer uso del veneno cuando sea necesario…

Matteo Rini

Matteo Rini vive en Brooklyn y trabaja como escritor científico, periodista y editor para la American Physical Society. En vidas anteriores, ha trabajado como físico en el Berkeley National Laboratory y en el Instituto Max Born de Berlín, y como técnico de políticas en el directorio para el Cambio Climático de la Comisión Europea. Escéptico de la gastronomía molecular, se limita a cocinar un repertorio de antigua tradición mediterránea.