En el nº 11

Alguien se ha dejado abierta la puerta del contador de la luz. Es pequeña, de madera oscura, en ella hay escrito un enigmático ALTUM MINEM NINEM en pintura negra, mala caligrafía, letras mayúsculas. A lo mejor la primera N de NINEM es en realidad otra I. O tal vez una M apuntada a medias. Tanto da. Suena a rito satánico, aunque Google no da pistas.

El cuartucho del contador está bajo la escalera, nada más entrar. Da un poco de miedo, sobre todo así, entreabierto. Especialmente de noche, cuando el fluorescente del entresuelo parpadea crepitante igual que en las pesadillas y a partir del tercer piso hay que subir a tientas porque se fundieron las bombillas polvorientas de los rellanos y nadie las cambió. Hace años que debería repintarse el gotelé de las paredes, sucio y marcado por los muebles que milagrosamente pasaron por el hueco en las mudanzas, poniendo en peligro un pasamanos endeble.

El número 11 de esta pequeña calle por la que todo el mundo pasa pero cuyo nombre nadie recuerda debió de construirse en alguna fecha próxima a 1920, tal vez antes, puede que incluso en el siglo XIX, pero quién sabe. El edificio no supera los seis metros de ancho y en uno de sus bajos, el mes pasado, cerró un bar de copas. Se pasó la moda de los gintonics y lo traspasaron. La última madrugada, la camarera se emborrachó y daba berridos y algunos vecinos que la conocían de sábados largos gritaban por la ventana: “Emma, tía, cállate de una vez”.

El martes es el día de recogida de trastos. A partir de las ocho, los vecinos sacan a la calle viejos sofás sin fondo, mesas cojas, sillas rotas, y el camión del ayuntamiento se lo lleva todo, si los gitanos no se han adelantado cargándolo en sus furgonetas para venderlo en el mercado de los Encants. Los hay que, muy jóvenes y aún sin carnet de conducir, vestidos en chándal, esperan pacientes desde media tarde con viejos carritos de supermercado en los que apilarán trozos de madera y cartones. Cuando cerró el bar de copas, los propietarios dejaron en la acera, alineadas ante la fachada, cuatro tazas de váter. Estuvieron allí una noche, como esperando a que alguien se sentara, en una especie de posmoderno Duchamp.

El número 11 de esta calle cuyo nombre es casi tan breve como ella misma se encuentra a setentaidós pasos de Travessera de Gràcia y a sesentaiocho de una pequeña plaza en la que los homeless suelen sentarse en un banco para que que el sol les caliente la cara mientras los niños del colegio chillan a la hora del patio y los chavales del instituto, justo al lado, escrutan sus teléfonos móviles con una mochila a la espalda. El 11 es tal vez el edificio más antiguo. Junto a la puerta hay una lavandería que los lunes cierra a las tres de la madrugada, nadie sabe por qué. Abre cada día a las nueve de la mañana. Trabajan sin descanso unos latinoamericanos que transportan kilos de ropa blanca, casi siempre sábanas, doblan sábanas blancas sin parar. En las perchas hay batas como de laboratorio y, en los estantes, sábanas y más sábanas blancas. Se desprende de dentro un perfume de tela caliente y vapor.

Y entre el bar que bajó la persiana y la lavandería, sobre la estrecha entrada a la finca, tras una vitrina, apenas visible por culpa de la mugre que se acumula en el cristal, una virgen vela por los viandantes. Cuentan los del barrio que, no hace tanto, los que pasaban por delante solían santiguarse y alguno incluso hincaba la rodilla en el suelo con un gesto reverencial. Luego los creyentes murieron, se asfaltó la calzada, más tarde la calle fue peatonal; lo sigue siendo. La virgen fue desapareciendo tras una gruesa capa de tiempo.

El edificio tiene seis plantas, pero sólo cuatro de ellas asoman sus balcones a la calle. Del segundo pende una cuatribarrada desvaída, casi un trapo; en otro hay un par de tiestos con los restos muertos de un geranio. La fachada pudo ser verde alguna vez, un verde pálido, el reflejo de un verde. Llevo un año viviendo aquí y aún hay vecinos a los que no he visto nunca. Ignoro quién vive en el primero, por ejemplo. En el felpudo del 1º-1ª, con el que tropiezo casi siempre, hay dos vacas pintadas y la inscripción: Welcome. El felpudo del 2º-2ª tiene impreso un mapamundi y debajo pone: El mundo a tus pies. No sé quién calza las botas que se quitan el barro en esas esterillas pisoteando vacas y geografía.

En una finca sin ascensor difícilmente coincidirás con tus vecinos volviendo del trabajo o del mercado. En una finca sin ascensor, te ahorras esas conversaciones sobre la meteorología que lo único que buscan es un acuerdo y evitar el conflicto gratuito. Un ascensor es un espacio demasiado claustrofóbico para según qué discusiones, el otro está muy cerca, un mal gesto es peligroso, aún quedan unos segundos que tendréis que compartir. “Qué viento, ¿verdad?”. “Odio el viento, me da dolor de cabeza”. “A mí también”. A lo mejor un tocapelotas te dice que le gustan los días lluviosos para llevarte la contraria cuando te quejas porque olvidaste el paraguas y estás calado hasta los huesos, pero bueno, es un enfrentamiento cordial. En los ascensores se crean diálogos vacuos y silencios violentos. En un edificio sin ascensores no hay nada de eso. Llegas, subes por la escalera, a lo mejor te cruzas con uno que baja, dices: “Bon dia”, te falta el aliento si no estás acostumbrado, y ya está.

Vivo en el cuarto, frente a un joven inglés que a veces realquila su piso. A través de las finísimas paredes que separan nuestras habitaciones se oye todo, incluso el vibrador de su teléfono móvil, el despertador a las ocho, y el chirrido de los muelles de su cama cuando se mueve sobre el colchón. A veces toca la guitarra, una guitarra eléctrica sin amplificador. Otras se ríe muy fuerte con alguna amiga, luego se emborrachan y él desvaría y a ella no se la oye más, seguramente porque se ha quedado dormida, pero él sigue musitando palabras como shito fuck. El joven inglés sólo habla inglés. Tiene cara de niño y una gran moto a la que mima mucho, comprueba la presión de las ruedas, le saca brillo. Lo he visto a menudo vestido de motorista. También lo busqué por internet, porque su nombre aparece en los sobres que llegan a su nombre y recojo de un buzón que compartimos todos los vecinos. Cuelga vídeos de sus escapadas en moto. Lleva una cámara en el casco y graba sus carreras por las curvas del Garraf. También comenta videojuegos en algunos foros, la mayoría violentos. Me contaron que cuando los del ayuntamiento quisieron inspeccionar la estructura de la finca piso por piso, él les dejó ver toda la casa salvo su habitación. Les prohibió la entrada terminantemente.

El último trimestre vivieron en la casa del joven inglés dos chicas que tal vez fueran rusas, una rubia y una morena, muy altas, muy guapas, que se ponían taconazos y minifalda para salir por las noches los fines de semana. Su pelo olía a champú de albaricoque.

Una mañana salí temprano y al cerrar a mi espalda con ese gesto mecánico por el que siempre me pregunto si recordé coger las llaves, solté un gritito: sentada en un escalón, despeinada, con cara de dormida y en pijama, una de las chicas consultaba su iPad. “¡Qué susto!”, le dije. “Sí, yo también”, respondió con ese acento que podría ser ruso o no. Y eso fue todo. Ni qué coño haces sentada en la escalera, ni no me estarás chorizando el wifi a estas horas, ni es que te han echado de casa o qué, te has dejado las llaves al cerrar, tienes insomnio o qué hace una chica como tú en un lugar como éste. Nada. Nos reímos quedamente y me fui. Después las presuntas rusas dejaron de estar, no volví a oír sus tacones por la noche, y el inglés apareció de nuevo.

En el quinto vive una pareja de ancianos, dos hombres. Se conocieron en la mili, cuentan con orgullo que entonces eran muy guapos y salían mucho, tenían éxito. Ahora tienen 86 años. Aseguran que sólo hace ocho que comparten piso, pero en el barrio todo el mundo los recuerda siempre juntos. Sus apellidos son muy similares y comparten las mismas iniciales, J.O. y J.O. En catalán, yo y yo; una risa bonachona en castellano. Antes bajaban cada día a comer, cada uno a un restaurante distinto; uno bajaba a la una y el otro lo hacía a las dos. Allí compraban los bocadillos para la cena. Era casi el único momento del día en el que se separaban.

Durante un tiempo, un chico ecuatoriano les hizo la comida, pero no les gustaba porque les preparaba menús con verdura cruda y productos “de su país”. A ellos les van más las tapas, la comida grasienta de los bares de siempre, así que al cabo de unas semanas prescindieron de él. También intentaron prescindir de la mujer que les limpia la casa cada quince días, pero la sobrina de uno de ellos se plantó: eso sí que no. Esa sobrina es la única familia que tienen. Ambos llevan colgado en el cuello un botón de ayuda que han utilizado alguna vez, como por ejemplo cuando el más alto de los dos se cayó de madrugada porque no vio la mesa del comedor porque fue a tientas al baño y el otro no tuvo fuerzas para levantarlo del suelo. Pulsan el botón que llevan colgado en el cuello y los de urgencias llaman a su casa, y si ninguno de los dos contesta, los de urgencias llegan enseguida. Y si contestan, los de urgencias preguntan qué pasa y luego deciden qué hacer. Normalmente llegan enseguida de todos modos.

J.O. y J.O. viven en el piso donde nació el más bajo de los dos. Nadie ha reformado la cocina desde entonces y, encastado en uno de sus rincones, hay un baño como eran los baños antes: un urinario y, colgado del techo, un teléfono de ducha. Sin plato, sin cortinas. Directamente en el suelo de baldosa, en el que hay un desagüe bajo sus pies. Se acicalan en el fregadero, donde han colocado un espejo, y guardan en la pequeña despensa los utensilios del afeitado. Cada uno duerme en una habitación, donde las camas están militarmente bien hechas bajo un pequeño crucifijo porque el más bajo cree en Dios. Los domingos va a misa. Una vez me preguntó en catalán: “Oye, tú que eres periodista, ¿qué es todo esto de la independencia? ¿Seremos independientes o no?”. Le contesté: “Bueno, eso depende de ustedes”. Y él dijo: “Mis padres me enseñaron que de política y de religión mejor no hablar; que cada uno haga lo que quiera, que vaya a la iglesia o vote, si le apetece, pero que no lo comente porque entonces sólo se busca enemigos”.

El fútbol no les interesa. No les interesa el deporte en general, lo consideran una vulgaridad. Por las tardes se sientan cada uno en su butaca reclinable y en la tele ven ópera o películas; los viernes ven ballet. En las estanterías hay delicadas figuras de porcelana, gráciles mujeres con un cántaro a la cintura, galgos altivos. El más bajo fuma tabaco negro sin parar, pero asegura que los médicos le dicen que tiene los pulmones blancos. En cambio, le tiembla todo el cuerpo, y eso los médicos no saben a qué se debe ni cómo curárselo. Cobra una pensión de 500 euros al mes. Trabajó desde chaval en una conocida camisería de la plaza Catalunya, era sastre. Le hubiera gustado ser bailarín de danza clásica, pero nunca se atrevió a confesárselo a su padre.

La familia del más alto tenía una parada en los Encants y él llevaba el carro de su tío, repleto de trastos que restauraban antes de venderlos. Luego vivió con su hermana hasta que ella murió y se trasladó aquí. Eso dice. Es muy educado, tiene un porte elegante y un bigotito bien cuidado, en invierno lleva sombrero y chaleco. Cobra 400 euros de pensión y bajaba la escalera de espaldas, como si las subiera. Él se encargaba de hacer la compra y sacar la basura, pero hace un par de meses le amputaron el dedo gordo de un pie y, tras pasar una temporada en el hospital Sant Pau, lo trasladaron a una residencia. Ambos preferirían vivir en una residencia a tener que subir cinco pisos dos veces al día, pero hay lista de espera de tres años, “y para entonces”, suspiran, “ya estaremos muertos”.

El más bajo es un poco gruñón, dice frases como: “Sólo yo sé lo que estoy sufriendo”, mientras sacude la cabeza, aunque sea al otro al que le hayan amputado el dedo del pie. Tarda tanto en subir hasta el quinto piso, que va fumando al mismo tiempo. Cuando acaba, tira la colilla al suelo, y uno sabe qué día de la semana es por el número de colillas que hay: los domingos por la tarde, el del entresuelo primera limpia toda la escalera. Primero la barre, luego la friega. Es un hombre menudo y muy tímido, que baja los párpados y pronuncia un saludo inaudible cada vez que te cruzas con él. Habla como si viviera en el siglo XV o así. Cuando llegué, parecía tener síndrome de Diógenes, pero no sé si es porque su hermano ahora vive con él o porque el presidente de la comunidad le llamó la atención, el caso es que limpió de trastos el patio de vecinos y su rellano. Los sacó un martes y se los llevaron.

Los tendederos del edificio dan a ese magnífico patio en el que las pequeñas casas de Gràcia se escalonan (azoteas, balcones, ventanas) igual que en las ciudades antiguas y el cartel de la película Metrópolisque está colgado con chinchetas en casi todos los pisos de universitarios. Desde el ventanal de mi cocina puede verse el estudio de Isabel Coixet, que tiene un jardín donde su equipo realiza alguna prueba de grabación. A veces, al tender la ropa, por culpa de una ráfaga o porque la pinzaste mal, revolotea una toalla hasta el patio del entresuelo primera o se te cae un pantalón. Entonces, al día siguiente, te los encuentras en una bolsa de plástico colgada en la esquina de la puerta del contador –ahora abierta–, junto a un corcho que sirve como tablón de anuncios, con una nota amable. “Dejo estas lindas prendas que cayeron en mi patio a quien corresponda”, escribió el vecino del entresuelo en una ocasión. En la bolsa había una bragas que me dio vergüenza recoger.

Alguien me contó que trabaja en el Carrefour de Poblenou ordenando los carritos de la compra en el aparcamiento. Se pone el mono de trabajo y va y vuelve cada día a pie, tres kilómetros y medio de distancia. Las noches que hace bueno, él y su hermano charlan en la calle, junto a la lavandería, sosteniendo la puerta abierta de la entrada. Si llega algún vecino, bajan los párpados y musitan un discretísimo “buenas noches”. En su rellano de baldosas en blanco y negro, tablero de ajedrez, está ese buzón al que también llega la correspondencia de los antiguos inquilinos que vivieron en mi piso. Busqué sus nombres en Internet y así descubrí que antes lo alquiló un estudiante brillante, ganador de un premio de física, y también un tipo raro que se largó para siempre a Jujuy, Argentina. Por el tipo de cartas que recibe (“aviso urgente” o un recuadro negro que oculta el contenido del sobre), y por el destino que eligió, al otro lado del mundo, deduzco que no ha pagado sus deudas a la administración.

ƒCada vez que te acercas al buzón, notas una presencia extraña, un movimiento sutil a tu izquierda. Es porque hay un espejo minúsculo pegado a la puerta del entresuelo segunda. Lo que ves por el rabillo del ojo y te sobresalta es tu propio reflejo. Parece como si alguien te estuviera observando. Pero en realidad eres tú mismo, cuando te vuelves por culpa del susto. ¿Por qué alguien pondría un espejo en la puerta de su casa? Nunca la he visto, pero allí vive una anciana que antes fisgoneaba a través de la rendija. Bueno, ahora que lo pienso, no sé por qué lo sé, seguramente lo habré inventado. No la he visto nunca y nadie me lo ha dicho. En cualquier caso, si me enterara de que falleció hace años y está momificada en su butaca, con las piernas bajo los faldones de una mesa camilla, no me sorprendería en absoluto.

En el 2º-2ª se oyeron los llantos de un recién nacido, pero al poco tiempo debieron de mudarse a una planta baja o un piso con ascensor. Dejaban el cochecito atado a la barandilla con un candado de bicicleta. Luego hicieron obra y olía a pintura.

Pero el gran misterio de la escalera no está en la inscripción del cuartucho del contador, ni en el espejo pegado a la puerta del entresuelo segunda, ni en la vida que lleva el inglés, ni en el tiempo que hace que los ancianos del quinto viven juntos, ni en Jujuy. No. El gran misterio de la escalera del número 11 tiene lugar en el 2º-1ª.

Allí vive una pareja de mediana edad. A ella no la he visto nunca, pero la oigo cuando él la saluda al llegar: Hola, dice él, y desde dentro se oye una respuesta femenina. Él, a veces, fuma asomado al balcón que da a la calle. Hasta aquí, todo normal. Frente a su puerta hay un felpudo de esparto. No tiene vacas dibujadas ni pone “el mundo a tus pies”, es una alfombrilla vulgar de color marrón. Lo raro, lo inexplicable, lo que seguramente nunca entenderé es por qué al menos en dos ocasiones he tenido que sortearla al subir porque, encima, perfectamente colocados uno al lado del otro, había un botellín de agua y un bocadillo. El bocadillo no es nada apetitoso, se ve que el pan está rancio y reseco. Al botellín, de plástico, le han arrancado la etiqueta. El bocadillo y el botellín permanece en el felpudo durante días y todos, en la escalera, actuamos como si no estuvieran.

Sólo en una ocasión hablé del tema con los del 3º-1ª. Son jóvenes, él es arquitecto y ha reformado su piso, que ahora parece de lujo. Es el presidente de la comunidad. Antes de que se fueran a vivir a Shangai porque en Barcelona no encontraban trabajo, y le alquilaran el apartamento a un fanático del anime que se pasaba el día viendo películas manga a todo volumen, él y su novia me advirtieron de lo del bocadillo. “¿Qué es lo del bocadillo?”, les pregunté. “Ya lo verás”, contestaron riendo. Apareció unos meses más tarde. Y luego, pasado un tiempo, otra vez.

¿Quién lo deja sobre el felpudo? ¿Los mismos inquilinos del 2º-1ª, o alguno de sus vecinos a modo de mensaje? En tal caso, ¿cuál es ese mensaje? ¿Qué significa? ¿Por qué el bocadillo y el botellín están unos días en la alfombrilla, desaparecen durante meses y reaparecen de nuevo? ¿Son siempre el mismo bocadillo y el mismo botellín?

No tengo respuestas para esta cuestión, como tampoco las hay para esas preguntas que se plantean en cualquier escalera de vecinos donde las paredes indiscretas burlan la intimidad y, a pesar de ello, guardan los secretos. Oyes la cama del tipo de al lado, el grifo de su cocina o la cadena cuando tira de ella; sabes a qué hora llegó, cuándo suele cenar, si ve la televisión, tiene compañía o fuma. Y sin embargo, jamás has intercambiado con él más que un saludo o alguna conversación sobre el tiempo en caso de tener ascensor. ¿Quién es? ¿Por qué está aquí? ¿Hasta cuándo se quedará? ¿Y tú?

Un día, una mujer desconocida me llamó por mi nombre en la escalera. Preguntó si yo era yo, y yo le contesté que quién podía ser si no. Me dijo que era la suegra del presidente de la comunidad, el arquitecto que vive en China. Como él y su novia estaban fuera, había venido a mirar si en el piso todo estaba bien porque les han concedido la licencia de alquiler, y ahora pasan por él guiris que más o menos se comportan correctamente, y hay que dejarles la llave, reponerles el gel de baño y cosas así. Estuvimos hablando un rato largo sobre los vecinos, y por alguna razón, comentó que le lleva la web a Enrique Vila-Matas. Entonces, por un momento, tuve la impresión de que todo cuadraría, como en una pirueta literaria. Aunque a lo mejor no.

El once es el quinto número primo y en una serie de once, el quinto es el elemento central. En la simbología cristiana, es una cifra pecaminosa e incompleta, tal vez por eso alguien puso una virgen en la puerta, para purificar el edificio. Once fueron los apóstoles tras la traición de Judas. Es el número atómico del sodio. El once de septiembre pasan cosas. El sorteo de la once y once upon a time.

Salgo a dar una vuelta antes de que anochezca. Antes de salir, cierro el cuartucho del contador. Por un segundo diría que alguien me escruta desde sus profundidades. En el cielo, chillan los vencejos.

Llucia Ramis

Llucia Ramis Laloux (Palma, 1977) es autora de los libros Todo lo que una tarde murió con las bicicletas, Egosurfing y Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys.

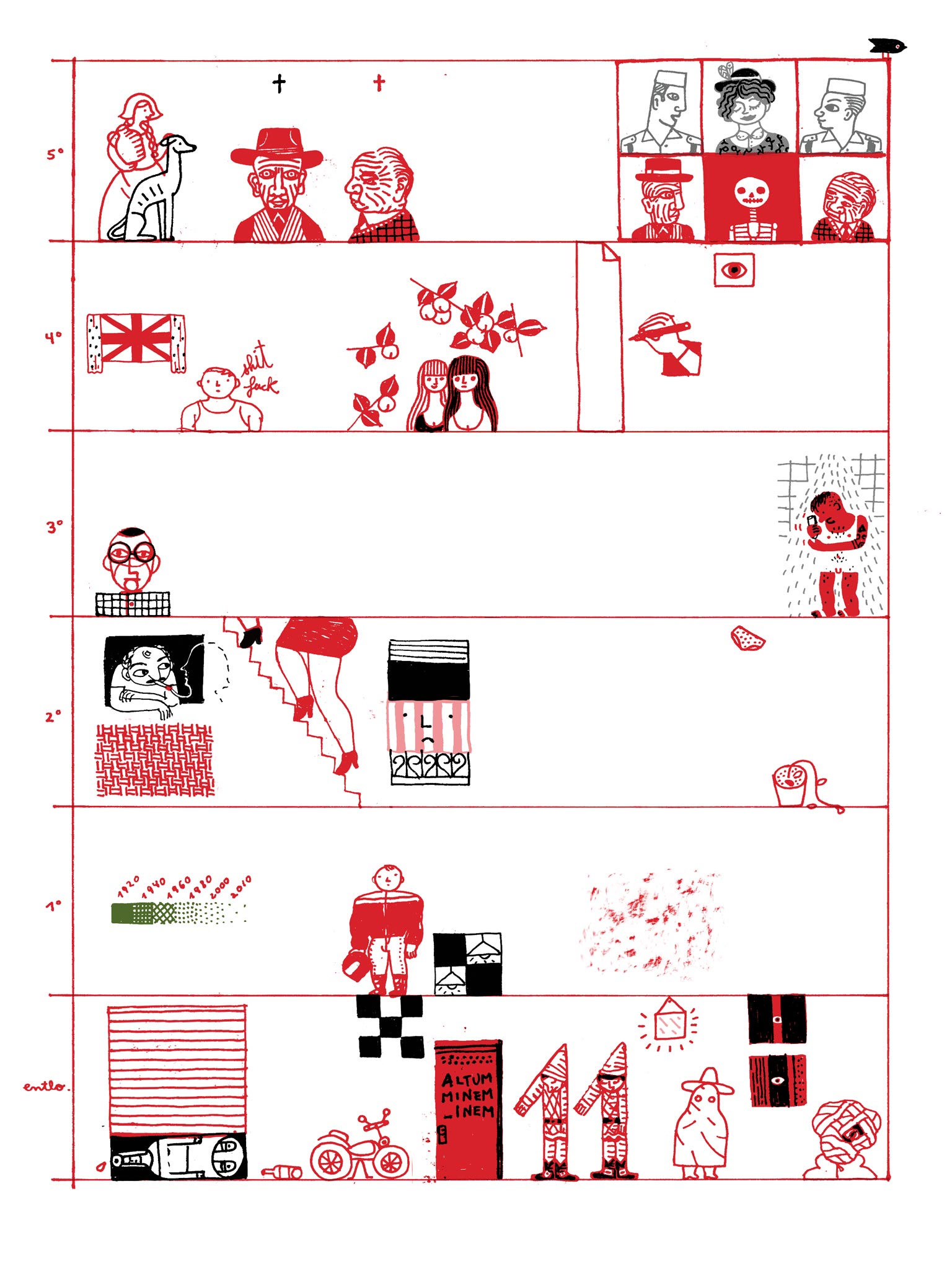

Ilustraciones de Joan Casaramona