Un perro y un sol para Leopoldo María Panero

Soy un ser racional

En noviembre de 2004 tuve oportunidad de acompañar a Leopoldo María Panero a Santiago de Chile, donde fue invitado para participar en el III Encuentro de Fronteras (“El Factor Poesía”). Mi papel consistía en hacer de acompañante (o loquero) y, al mismo tiempo, tratar con los responsables de la organización (el novelista Roberto Brodsky y el poeta y comunicador Cristián Warnken) y con los periodistas que supuestamente querrían entrevistar al poeta; en fin, introducir a Leopoldo en ese asunto llamado Chile.

Viajé desde Barcelona a Las Palmas de Gran Canaria para encontrarme con Leopoldo en el hospital psiquiátrico donde, después de haber abandonado años antes el de Mondragón, vivía desde comienzos de los años noventa. Luego debíamos viajar otra vez a la Península y, desde Madrid, viajar a Buenos Aires y Santiago.

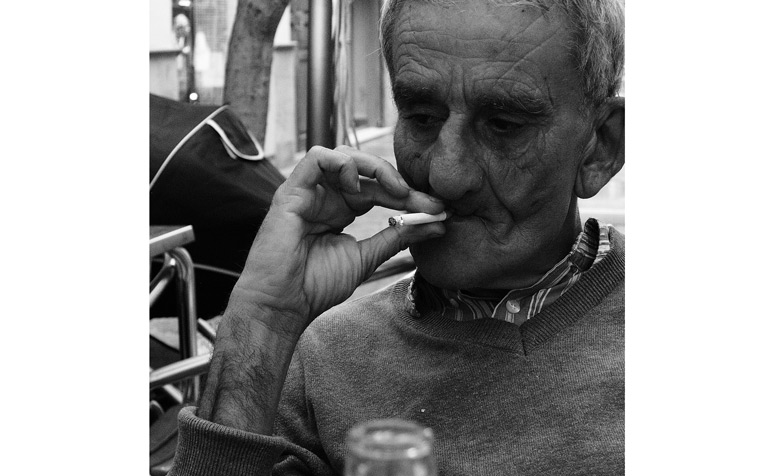

Mi primera y torpe aprensión por los posibles inconvenientes del viaje se habían concentrado en el aparentemente banal problema de que, dado que Leopoldo era un fumador empedernido, pudiera resistir doce horas sin fumar. Tuvimos el tino de conseguir unos chicles con nicotina que el último poeta de España fue mascando durante todo el viaje mientras mascullaba chistes y versos, manteniendo entretenida a toda la fila del avión cada vez que, puesto que estaba sentado junto a la ventanilla, quería levantarse para ir a mear.

Basta que imaginemos que cualquiera de nosotros hubiera vivido treinta años en un manicomio para hacerse una idea del estado en que, después de una vida como aquélla, quedaría nuestra autocomplaciente racionalidad. A propósito del episodio del sucedáneo nicotínico de nuestro vuelo, cuento lo siguiente: el día en que le fui a buscar al hospital, una enfermera dijo —o casi ordenó— a Leopoldo que, puesto que iba a viajar, tuviera cuidado con los cigarrillos en el hotel, no fuera cosa que incendiara la cama. Leopoldo le contestó: «Que sí, cojones, que soy un ser racional», y todos nos reímos.

Teniendo en cuenta que Panero era un poeta excepcional, la experiencia de aquel viaje se revistió de una aureola raramente inefable. La experiencia de haber sido acompañante de un poeta a la vez tan oscuro y luminoso, con la obligación a veces —ingrata para los dos— de tener que cumplir yo con algunas obligaciones de loquero —es decir, de enfermero psiquiátrico—, a su modo no dejaba de ser un extrañísimo y singular privilegio. Algunos amigos pensaron que mi papel lindaba con el sacrificio; sin embargo, siento que la experiencia de prestarle ayuda a Leopoldo para que durante una semana pudiera alejarse de su hospital-hotel ha quedado en mi recuerdo como un mutuo regalo.

Poco tiempo después de aquel viaje, el primero que Leopoldo hizo a América Latina —el segundo lo haría en 2010 a Guayaquil, acompañado por la poeta Henar Galán—, escribí un texto que llamé no-crónica, en el cual aseguraba que me había sentido emocionado al ver cómo se quería y admiraba a Leopoldo en Santiago, en aquella primavera tempranamente incandescente. Al entrar en un continente y territorio desconocidos, Leopoldo parecía sentirse desasido del peso y las obligaciones de su leyenda e insistía una y otra vez, citando a Lord Byron, en que no se le juzgara por su torpe biografía. Como es sabido, Panero lanzaba parrafadas en contra de la psiquiatría («Si yo no estoy loco…»); citaba a Stéphane Mallarmé; insistía en la rara música de sus propios versos; parafraseaba magníficamente a Anacreonte y, cómo no, contaba chistes sobre locos, sobre el dictador Franco, sobre homosexuales y psiquiatras… Todo ello lo ofrecía y lanzaba al aire como un discurso con el que sin duda disfrutaba, una perorata de cualidades benignas y al mismo tiempo soterradas, la comunión de las citas y el logos, demostrando que la poesía, que la literatura es la aparente confusión y suma final de un infinito y generoso magma de voces que él se ingeniaba para sacar a colación, espetadas como si fuera el locutor de una radio mental que abarcaba los límites del universo conocido, exhaladas con una voz deformada por la casi total falta de dientes.

La caravana de la muerte

La organización había contratado un pequeño bus al que pacientemente, día tras día, se subían los poetas para cumplir con sus compromisos. Creo que fue el mismo día en que Leopoldo debía leer junto a Fogwill —en el que fue sin duda el mejor recital de todo ese encuentro poético— cuando, al subir e instalarnos en el vehículo, soltó un inquietante chiste: «Parecemos la Caravana de la Muerte». Dijo esto y soltó su gangosa risa, mientras los otros poetas sonreían entre dientes. Era un chiste macabro, cuyas connotaciones políticas Leopoldo conocía bien.

Otro día, a punto de comenzar la que fue una cansada y luminosamente confusa conferencia en la Casa de España —un local cultural dependiente de la embajada española—, al pasar frente a un grupo de personas que se amontonaban en la entrada, Leopoldo lanzó una extraña pregunta: «¿Vienen a ver al insecto?».

Al cuarto día, Leopoldo quedó sumido en un cansancio que quizá sólo era la resonancia tardía del metabólico y terráqueo jet lag. Se quedó durmiendo toda la tarde y, cuando lo fui a buscar a su habitación para ir a una cena para los poetas participantes en el encuentro, me dijo que estaba cansadísimo, pidiéndome que lo dejara seguir durmiendo. Mientras Leopoldo dormía como un ángel que ronca profusamente, yo me adentraba en las viejas calles de mi barrio Mapocho, acompañado de un amable periodista que hacía la veces de chófer, y confirmaba una vez más la rara desolación provocada por la negligente vuelta a los lugares de la adolescencia. Esta secuencia que insistí en vivir me recuerda una de las últimas imágenes del documental Después de tantos años, de Ricardo Franco, que se proyectó después de la conferencia que Leopoldo debía dar en la Casa de España. Un film donde Leopoldo y su hermano menor, Michi —que había muerto apenas medio año antes del viaje—, caminan entre las ruinas de la casa familiar de Astorga. En esa película también se pone a prueba otra epifanía: la de Leopoldo como Frankenstein. A él le gustaba esa comparación, le agradaba verse como el monstruo que con un gesto de activa ternura nos invita a que le acompañemos durante un largo y desconocido viaje: el lúcido monstruo «que sabe hacer glu-glú», chiste que solía repetir proponiendo un hipotético y recurrente spot publicitario que quería filmar, contratado por la Coca-Cola. Fumador y bebedor compulsivo de aquel refresco, Leopoldo ironizaba con tener una espléndida «mala salud de hierro» y, acto seguido, advertía que aún le quedaban trescientos años por vivir.

Donde están los muertos

El día anterior a nuestro regreso, Brodsky y Warnken nos invitaron a visitar a Nicanor Parra en su casa de Las Cruces. Brodsky conduce el coche y se pierde mientras intentamos salir de Santiago; Warnken se ríe a mandíbula batiente. Después de dar vueltas por circunvalaciones y gasolineras, Brodsky da con la dirección correcta y nos dirigimos a la casa de Parra mientras Leopoldo nos inquieta y entretiene con sus consignas, chistes y versos. Algunas veces, acostumbrado yo a la desdentada voz de Panero, debo «traducir» el monólogo que va soltando el poeta. Miro con interés, indagando por la ventanilla del coche. Para mí esa excursión es, después de treinta años de ausencia, un reencuentro con el paisaje chileno. Cuando llegamos a la costa y pasamos por Cartagena, observo el impresionante avance que ha experimentado una duna donde mis amigos y yo solíamos dormir algunos fines de semana durante los viajes mochileros.

Llegamos a la casa de Parra y éste nos recibe después de cruzar la puerta donde él mismo ha pintado con spray la palabra antipoesía (luego Warnken aclarará que la pintada la ha perpetrado el propio poeta para que ningún grafitero intervenga equívocamente la entrada de su casa). Luego de una breve presentación en la que asegura que no conoce a Leopoldo María, pero que sin embargo sí conoció a su padre —el poeta Leopoldo Panero—, Parra nos invita a sentarnos en la terraza de su casa, hecha de madera y con vistas al mar. A lo lejos se ven las laderas de los cerros de Cartagena y, de pronto, recuerdo que hace treinta y cinco años, durante una visita a la tumba de Huidobro —que se halla en uno de esos cerros—, vi a Nicanor Parra con Enrique Lihn, los dos acompañados de dos hermosísimas rubias. Los dos poetas y la belleza de las musas amigas irrumpieron en el parterre de la tumba como una aparición amigable, cargada de un literario y contenido erotismo, una presencia que tenía el extraño sentido de lo simbólico, pese a que no me di cuenta de ello hasta años después.

Un momento más tarde nos instalamos en la terraza. Parra no para de hablar sobre Neruda, sobre la antipoesía, sobre Bolaño, de quien decía estar muy agradecido, pues, como explicaba, diez años atrás nadie se acordaba de él, fue Bolaño quien recordó a los chilenos que él estaba ahí, en el centro de la nueva poesía.

De repente, Leopoldo María interviene y se dirige al dueño de casa: «Oye, Parra, ¿no quieres escribir un prólogo para un libro mío que se va publicar aquí en Chile?», y Parra le contesta: «Claro que sí, Leopoldo, pero primero lo tengo que leer, ¿eh?».

Nicanor sigue hablando, adentrándose en la tesis de que la poesía perdió el rumbo con Homero, de que la clave está en la Anábasis de Jenofonte. Leopoldo, acostumbrado a ser el centro de atención, de pronto parece mosquearse un poco y espeta con sorna: «A ver, ¿por qué no hacéis un sindicato para torturar a Panero…?». Todos sonreímos mientras Nicanor confiesa no haberle entendido: «¿Qué ha dicho?». De inmediato yo le «traduzco» lo que ha dicho Leopoldo y Parra exclama: «Aaah, ¡qué bueno!», abriendo un cuaderno en el que no ha dejado de hacer anotaciones, transcribiendo lo que ha estado escuchando durante la conversación, sobre todo las salidas y genialidades que soltaba Leopoldo.

Un rato después Leopoldo vuelve a insistir en lo del prólogo y, una vez más, el anfitrión asegura que no se preocupe, que él lo escribirá. Estamos cinco personas en la terraza, dos (Nicanor y Leopoldo) emiten sus respectivos y geniales monólogos y, por otro lado, Brodsky, Warnken y yo nos empeñamos en sacar algo de esas clarividentes u opacas enseñanzas poéticas que escuchamos mientras el sol sigue en dirección al horizonte.

Un rato después Parra dice que nos llevará con su viejo Volkswagen a comer empanadas y beber un vaso de vino en El Kaleuche, un restaurante de El Tabo, localidad cercana a Las Cruces, que él visita a menudo. Cuando llegamos, nos sentamos en la terraza del local y Leopoldo pide una gaseosa Cachantún —un agua con gas que por unos días aceptó gustosamente como sustituto de la Coca-Cola— mientras nos disponemos a esperar unas empanadas de marisco. En ese rato Leopoldo se come él solo todo el pan que han puesto en la mesa, quizá cansado de los temas que desgrana Parra, interrumpiéndolo de vez en cuando para reclamarle el prólogo para ese libro que le publicarán en Chile, el libro que a medida que avanza la tarde se ha vuelto casi mítico.

Yo aprovecho para ir a dar una vuelta y me acerco a unas enormes rocas de formas redondeadas que están en la orilla. Levanto la mirada y veo pasar a siete pelícanos. Sigo caminando sobre las rocas y, cuando decido regresar al restaurante, veo que Parra desciende las escaleras del restaurante y le digo: «¡Nicanor! Después de treinta años, he visto siete pelícanos volando». El antipoeta se me queda mirando con las orejas paradas al oír tan curioso pareado, se gira y pregunta: «¡Brodsky! ¿Quién es este muchacho?». De inmediato Brosdky le aclara que soy Bruno, viejo amigo de Roberto Bolaño, a quien conocí en México. Parra escucha con atención y le pregunta a Leopoldo si conoce a Bolaño. Leopoldo contesta: «No. ¿Es el que está donde están los muertos?».

Al final llegan las empanadas y Leopoldo se empeña en dejarnos sin ninguna. Regresamos a la casa de Parra, donde está el coche de Brodsky. Nos despedimos, Leopoldo y Parra se dan la mano. Subimos al coche y hacemos la maniobra al final de la calle. Cuando volvemos a pasar frente a la casa de Parra, él, que estaba escondido, repentinamente se asoma y gesticula con los brazos extendidos, despidiéndose de la cohorte de raros visitantes.

Un perro y un sol

Han pasado diez años y Leopoldo María Panero ha muerto el 5 de marzo de este año. En uno de los momentos de confesión, diferidos y reflexivos, que al hablar con Leopoldo abundaban, me explicó, con una extraña melancolía por el futuro, que su lápida debía tener cinceladas las figuras de un perro y un sol. Quizá éstas sean dos ideas supremas que, pese a la locura, a la mezquindad de la vida literaria, a la bondad y el infierno del poema, consiguió exaltar y poner a la altura de su propia vida. Un perro y el sol. Y la luz.

Bruno Montané Krebs

Bruno Montané Krebs (Valparaíso, 1957) es poeta. Vivió en México de 1974 a 1976 y, desde entonces, en Barcelona. En México formó el movimiento Infrarrealista junto a Roberto Bolaño, Mario Santiago Papasquiaro y otros poetas, y en Barcelona, otra vez con Bolaño, la revista y más tarde editorial Rimbaud vuelve a casa. Es autor de El maletín de Stevenson, Helicón, Cuenta y El cielo de los topos.