Sunshine Ghetto

Pese a que en los últimos años se han dado nuevas nociones sobre los espacios de lo político y las distintas formas de activismo, los espacios de baile, el baile en sí y la música pop (o formas musicales populares urbanas, ya sean rock, punk, postpunk, disco, tropicalismo, psicodelia, tecno, electro, hip-hop…) siguen siendo percibidos como campos de alienación y banalidad.

Pese a que en los últimos años se han dado nuevas nociones sobre los espacios de lo político y las distintas formas de activismo, los espacios de baile, el baile en sí y la música pop (o formas musicales populares urbanas, ya sean rock, punk, postpunk, disco, tropicalismo, psicodelia, tecno, electro, hip-hop…) siguen siendo percibidos como campos de alienación y banalidad. No hay más que repasar algunos acontecimientos producidos en las últimas décadas para descubrir que estas consideraciones siguen activas: desde la célebre “Disco Demolition Night” del 2 de julio de 1979, en Chicago, donde más de 20.000 personas quemaron LPs de música disco al grito de “Disco sucks”, aludiendo a cierta banalidad y “amaneramiento” de este género musical; hasta los sucesos del Madrid Arena en la noche del 31 de octubre de 2012, donde las víctimas de una avalancha humana producida por la incompetencia de los gestores del local fueron culpabilizadas por políticos, autoridades, parte de la sociedad e incluso medios de comunicación, insinuando un comportamiento imprudente y descontrolado de los participantes, vinculando lo festivo con un territorio de desapego y alienación.

Pero lo cierto es que la música popular, los sujetos involucrados (de músicos a fans) y los espacios donde ésta se produce (de los clubes a las redes sociales) son territorios de negociación y debate del activismo contemporáneo, lugares y cotidianeidades en los que se performa lo político. Temas como el establecimiento de comunidades efímeras, la elaboración de espacios de discusión, la gestión de los cuerpos o la manera en que los sujetos son representados, se encuentran en el centro de unos activismos que deben ser reevaluados y tenidos en cuenta no como algo testimonial, sino como agentes que vehiculizan y construyen las disputas actuales.

1. Vamos a permanecer para siempre

En 1990, una serie de flyers convocando a una rave para el 2 de junio fueron distribuidos por la ciudad de Manchester. En ellos se veía un dibujo infantil de unas casas bajo el llamamiento Hulme Punx Picnic, una fiesta con conciertos en vivo, un circo y muchas cosas más. Representaban Hulme Crescents, una serie de viviendas sociales creadas en 1972 para alojar a buena parte de la población mancuniana. Dentro de las casas dibujadas, en una de las paredes, era legible un grafiti: Sunshine Ghetto. Dos palabras que en apariencia sonaban contradictorias, pero que, al ser empleadas de forma conjunta, invocaban múltiples deseos y realidades: un gueto luminoso, un foco de marginación brillante, lleno de experiencias, actividades, sudor y fiesta. Unas palabras que reflejaban la imagen variable de Hulme Crescents, muy diferente a la de la fecha de su inauguración. Ya no era aquella promesa de un hogar moderno completamente equipado con espacios colectivos que auguraba un nuevo futuro para una ciudad en pleno desmantelamiento de sus infraestructuras industriales, principal foco laboral de la zona. En 1990, Hulme Crescents era visto como un gran agujero negro marcado por el paro, la pobreza y la violencia. Para algunos suponía un resto de la antigua Inglaterra que debía ser eliminado. Para otros, el más salvaje ejemplo de las excluyentes políticas neocapitalistas adoptadas por el gobierno de Margaret Thatcher. Ambos se ponían de acuerdo en un aspecto: estas casas ya no eran útiles para albergar a sus primeros destinatarios, aquellas estructuras familiares tradicionales basadas en padres y madres con hijos, sujetos ideales que protagonizaban las campañas de promoción y las memorias del proyecto. Hulme Crescents había dado paso a otra manera de entender la arquitectura y sus usuarios, conformando un nuevo sujeto: un usuario festivo que proponía otras maneras de habitar.

Hulme Crescents había nacido en la década de los setenta como un urbanismo abierto de bloques de hormigón para la clase trabajadora. Su modelo era Royal Crescent, en Bath, construido entre 1767 y 1774 por John Wood the Elder y John Wood the Younger. Las casas de Bath habían sido edificadas para la nueva burguesía con una estructura semicircular, propia del Neoclasicismo. Los arquitectos pretendían generar una tipología distinta que reivindicase la clase media como motor de cambio. La planta curvada hacía referencia, a su vez, a los círculos de Stonehenge, estableciendo una genealogía donde la tradición inglesa podía continuarse desde épocas prehistóricas hasta el mismo presente, vinculando lo aristocrático y palladiano con lo burgués, donde el hombre era el centro privilegiado.

Por eso, los arquitectos de Hulme Crescents, Hugh Wilson y Lewis Womersley, decidieron continuar estas formas y estas ideologías para dar paso a un nuevo futuro, poniendo en contacto lo eduardiano con los planteamientos del brutalismo y los experimentos en vivienda que se habían estado desarrollando desde la construcción de la Unidad de Habitación de Marsella (1947-1952) de Le Corbusier. Una perfecta simbiosis entre los métodos fordistas de construcción y una forma de vivir que podría ser medida, equilibrada y pacificada bajo planteamientos de administración científica. Esta concepción resultaba fundamental para el proyecto de Manchester ya que, después de todo, cargaba con la imagen de ciudad deshumanizada tras la descripción que de ella había hecho Friedrich Engels en La situación de la clase obrera en Inglaterra (1845), aquel reverso cruel de la Revolución Industrial, con sus condiciones de vida infrahumanas y sus jornadas laborales extenuantes. Hulme Crescents cambiaría este perfil, pero su rápido abandono, producido por la desidia de las administraciones, así como por la política de recortes del Estado central, lo convirtieron en un foco de marginación social. Lo que parecía un ejemplo más del injusto juicio sumarísimo que se estaba produciendo a la arquitectura del Movimiento Moderno desde mediados de los setenta (resumido en su incapacidad para dar respuestas a los retos urbanísticos de diferentes generaciones) se convirtió en el manifiesto de otra arquitectura y de otras posibilidades.

Hulme Crescents asomándose a su futuro

Todo comenzó con otra rave celebrada en 1989. Edward Hollis la describió así:

“Al principio fue sólo la continuación de una fiesta, unas cuantas personas reunidas en la cocina después del cierre de los clubes para seguir bailando hasta que desapareciera el efecto de la última droga, pero antes de que hubiera pasado mucho rato las cosas se les fueron de las manos. Todo el mundo se había traído a los colegas y pronto la cocina se halló tan atestada que nadie podía respirar, así que no digamos bailar. ‘Bruce’ tiene un vago recuerdo de lo que ocurrió: ‘Me acuerdo de Jamie dando con un martillo neumático contra la pared de su piso para abrir espacio para un club […], pero terminó cargándose todo el equipo de su estudio. Había hecho un agujero en la pared que daba al piso contiguo, ¿sabéis? Y cuando apareció más gente, volvieron a hacerlo. Y cuando apareció más gente lo hicieron por tercera vez. Para cuando Jamie soltó el martillo neumático, había agujereado varias paredes y suelos, de modo que la antigua cocina era una caverna infernal en la que se embutían cuerpos sudorosos y donde retumbaba un bajo’.”

Los usuarios se habían apoderado de la arquitectura preexistente para dar cabida a las nuevas funcionalidades que exigían, invocando estéticas y programas muy diferentes a los planteados en un principio, generando una arquitectura vinculada con la música postpunk y las raves que formaban su día a día. Lo que parecía la imagen de un fracaso era en realidad la configuración de un éxito social distinto y la redefinición de un sujeto diferente. Como cantaban New Order en su canción The Village (quién sabe, tal vez sonaba al mismo ritmo que los martillos neumáticos de Hulme Crescents): “Cuando una nueva vida se vuelve hacia ti/ Y la noche se convierte en una bahía/ Vamos a permanecer para siempre”.

Lo inesperado del programa social apuntado en los Hulme Crescents se había hecho visible precisamente a través de aquello que había provocado su rechazo: su superficie, su aspecto, cierta visión de lo incompleto y lo perecedero, tangible en sus muros derruidos y sus estructuras provisionales. También en sus sujetos, festivos, sudorosos, con un programa político muy diferente del propugnado por los arquitectos, por los deseos de las administraciones y por el día a día de sus primeros habitantes. Su proyecto político no estaba basado en una agenda cerrada, con un manifiesto, con una estructura vertical en la toma de decisiones y una serie de puntos delimitados, sino en una redefinición constante de sus objetivos que se performaba y se construía al mismo tiempo que se iba produciendo, en muchas ocasiones de manera inconsciente entre los propios sujetos que la llevaban a cabo. Porque puede que estos DJ’s, fiesteros, músicos e invitados no fuesen conscientes del desafío que estaban llevando a cabo (una cierta displicencia y contrahegemonía a las políticas gubernamentales, un activismo biopolítico del día a día, un cuestionamiento de la estructura tradicional de la familia por medio de sus comunidades efímeras, una construcción nueva del cuerpo mediante la experimentación química, un subrayado de lo afectivo y lo emocional como aspectos constitutivos de lo cotidiano), pero el resultado era el mismo: un Sunshine Ghetto donde lucía el sol de un nuevo activismo.

Activistas de Hulme Crescents en pleno picnic

Todo sucede en la pista de baile: exterior de The Stonewall Inn en la actualidad

2. Todo sucede en la pista de baile

Estos sujetos variaban la concepción de lo político a través de los conciertos, raves o reuniones de los que formaban parte. Y lo hacían mediante una acción performada, una concepción del activismo que, después de todo, se había estado desarrollando durante varias décadas en distintas partes del mundo, por ejemplo, en Nueva York. Mucho se ha escrito de la importancia de los sucesos de Stonewall Inn en junio de 1969 para la configuración del activismo LGBTQQ. La historia es bien conocida. Tras la muerte de Judy Garland, una serie de personas se reúnen en Stonewall Inn, en Manhattan, para celebrar la figura de la estrella. La policía de Nueva York hace una de sus habituales redadas para cobrar un ilegal “impuesto de recaudación” y detener a algunos de los allí presentes, práctica común en los locales frecuentados por el público LGBTQQ. Pero esta vez deciden resistir, echar a la policía y levantarse para reclamar sus derechos. Durante días permanecen en el local, llamando la atención de los medios sobre la situación de la comunidad y reclamando igualdad de derechos. El éxito de este levantamiento quedará fijado por la celebración del Orgullo Gay y por la inclusión de lo LGBTQQ en las políticas gubernamentales.

Que esto se produjese en un bar, en una pista de baile, no es algo anecdótico. El DJ Jorge La Torre explicaba cómo cuando llegó de París a Nueva York por primera vez a finales de los sesenta, Stonewall Inn y su pista de baile era el lugar donde las cosas sucedían (todo tipo de cosas). Y esto era así por la construcción política de lo festivo que había venido formándose en los años precedentes. En Nueva York, uno de sus orígenes más sofisticados se hallaba en Upstate, en Fire Island, un territorio de experimentación para todos aquellos clubes y discotecas que iban a colonizar la gran manzana durante las décadas de los sesenta y setenta. A un par de horas en coche o tren desde Manhattan, Fire Island era una zona semivirgen que se encontraba frente a Long Island, una estrecha lengua de tierra a la que era posible acceder a través de un barco. Casi un remanso forestal a lo Thoreau que, año tras año, verano tras verano, era ocupado por los neoyorquinos para tratar de escapar del calor. Desde los años 20 era considerado un destino turístico gay, no tan glamuroso como los Hamptons ni tan popular como Coney Island.

Una serie de promotores festivos decidieron abrir allí diferentes espacios que ejerciesen de laboratorio para lo que después podrían desarrollar en sus locales de Nueva York durante el resto del año. Aquellas fiestas, un poco improvisadas pero muy efectivas, que estaban dando lugar a The Loft en Manhattan, encontraban su eco en clubes como los abiertos por Michael Fesco, en especial el Boom Boom Room, el Cherry Grove o el Ice Palace. En Fire Island era más fácil escapar del escrutinio continuo de las autoridades, aquellas que en la década de los sesenta seguían considerando ilegal un espacio para el baile donde sólo hubiese hombres (según la legislación de Nueva York, debía haber al menos una mujer por cada tres hombres). Podía experimentarse en música, generando nuevas mezclas y sonidos diferentes a los habituales en las pistas de baile, como el gran éxito de Olatunji y sus Sounds of Drums. En arquitectura y decoración, basándose en tradiciones efímeras y colectivas: desde banderas de papel a colchonetas y muebles playeros. Los códigos de vestimenta eran cambiantes, auspiciados por el ambiente veraniego, donde se mezclaban los habituales outfits S&M de cuero y correas con los pantalones cortos, la ausencia de camisetas o los peinados y maquillajes extremos. Por supuesto, la experimentación química a través de distintas drogas y alcohol. Y, sobre todo, empezaba a ser valorada la posición del DJ para la configuración de la fiesta. Ya no era un listado de grandes éxitos puestos en serie, desconectados de lo que ocurría en la sala (como una radio), sino que autores como David Mancuso, Frankie Knuckles o Patrick Cowley iban haciendo sus playlists a través de las reacciones de los bailarines.

Todo ello conformaba un tipo distinto de habitante, consciente de las disidencias que podía albergar a través de su cuerpo y de su interacción con los demás. Un fiestero disidente que generaba política a través de activismos blandos, como el maquillaje o el vestuario. Después de todo, como reseñaba Tim Lawrence, los principales sujetos que frecuentaban estas fiestas eran aquellos que se hallaban marginados en la representación de las políticas del momento, en pleno periodo Nixon, y que luchaban por visibilizarse y canalizar sus protestas: gays, lesbianas, transgénero, negros, latinos, mujeres. A través de sus relaciones, de sus experimentaciones, sus afectos y sus bailes generaban un corpus político bien distinto al que solía aparecer en los medios. Todas estas tentativas pasaron después a Nueva York a través de clubs como The Mudd Club, Studio 54, Paradise Garage, Danceteria o La Escuelita, modelo para discotecas de todo el mundo. En estos lugares, las políticas eran performadas, haciendo explícito un tipo distinto de activismo, donde lo emocional y afectivo estaban en el centro, algo que no siempre había sido tenido en cuenta. Fue en ellos donde, tiempo después, se organizaron marchas colectivas, medios de comunicación, manifiestos y propuestas legislativas para reivindicar todo tipo de cambios políticos, algo perceptible en las historias de coaliciones y discusiones generadas a través de la irrupción del SIDA.

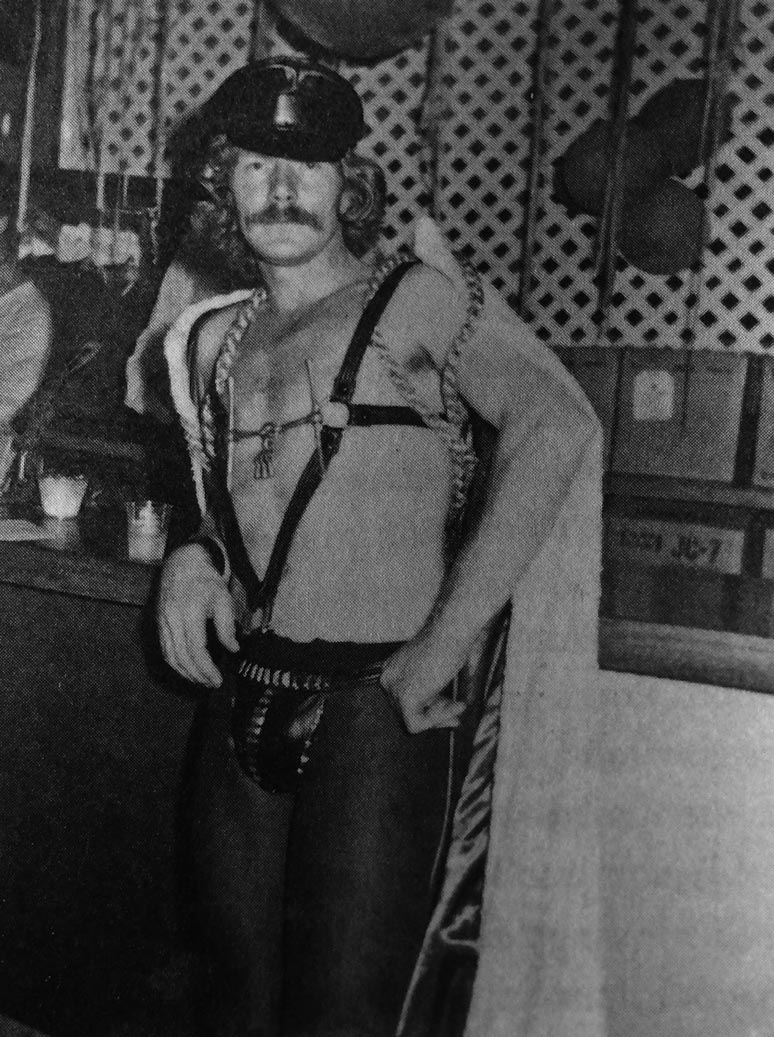

Michael Fesco en The Ice Palace en 1970

Frankie Knuckles hinchando globos para la pista de baile de Gallery

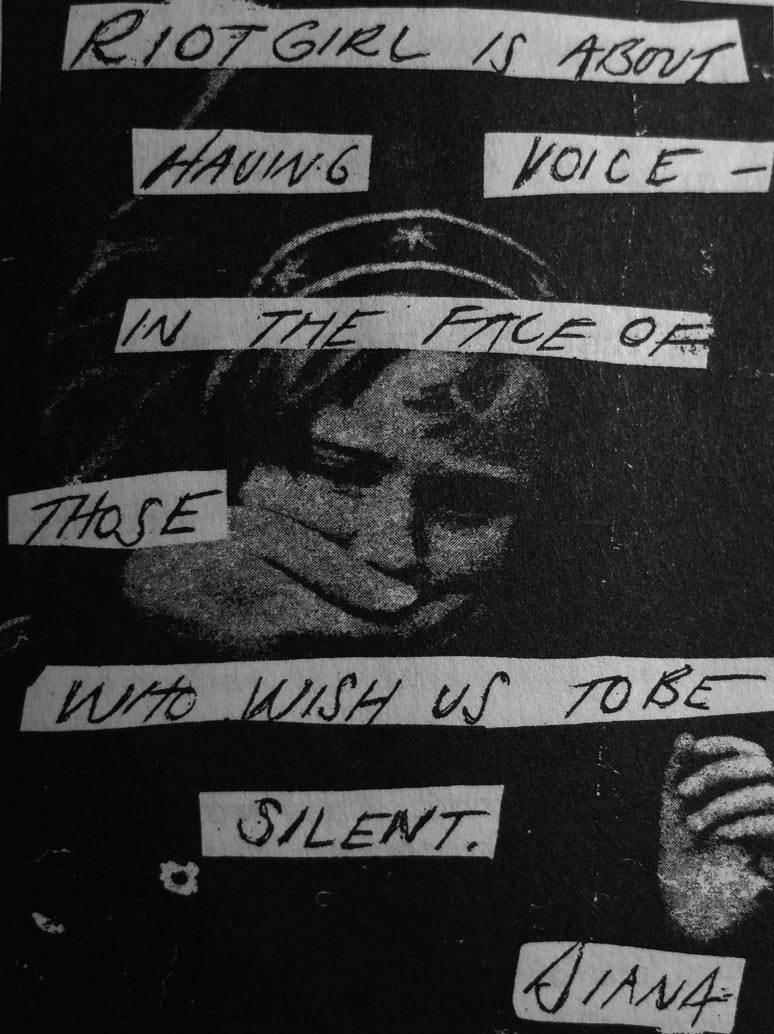

Nada de ser silenciadas, la lucha feminista continúa

3. Is Feminism Dead?

Esta performación de lo político (o que el activismo se producía a través de su puesta en escena) bien la conocían y la desarrollaron las componentes de las Riot Grrrls, con Bikini Kill y su cantante Kathleen Hanna a la cabeza. En 1992, sólo un par de años después de las raves de Hulme Crescents, en el Sanctuary Theatre de Washington DC, Hanna cantaba Silence inside of me silence inside para gritar que la lucha por los derechos de la mujer continuaba. Y es que, desde hacía algunos años, en la ciudad de Olympia se habían estado gestando algunos grupos comandados por mujeres que mezclaban la tradición pop y rock de las mujeres en la música (reivindicando sus trayectorias y su importancia) con el punk (en especial su llamamiento inmediato y su estilo do-it-yourself). Grupos como Bikini Kill, Bratmobile o The Butchies exigían un cambio en las políticas del estado, los sistemas de representación de género y la gestión de los cuerpos a través de sus canciones, sus fanzines y su acción variada. Su intención era clara, hacer un llamamiento por la continuación de la lucha feminista.

Después de todo, en 1989, un par de años antes del concierto de Bikini Kill en el Sanctuary, la revista Time había decidido dedicar un número que, en un principio, debía titularse “Is Feminism Dead?” (¿Está muerto el feminismo?). Un titular que fue cambiado debido a un reciente número de la misma publicación con esta pregunta pero referida al gobierno. Al final se tituló “Women Face the ‘90s” (Las mujeres encaran los noventa), firmado por Claudia Wallis, y en él se aludía a cierto desapego de las generaciones más jóvenes por el activismo, el tipo de retóricas que después fructificarían en el apelativo “Generación X”, banalizando a todo un segmento de la sociedad, señalando que las nuevas generaciones estaban adocenadas, no deseaban luchar y su estilo de vida se basaba en el consumismo. Al mismo tiempo se decía que la igualdad era un hecho, el feminismo se encontraba agonizante entre discusiones académicas y no había relevo para figuras como Gloria Steinem o Angela Davis. Era un año en el que, al final de la era Reagan, sólo un 33% de mujeres estadounidenses se declaraba feminista.

En realidad, lo que había cambiado no era la lucha, sino la forma de encarar el activismo feminista, como demostrarían no sólo las Riot Grrrls, sino ensayos como Backlash de Susan Faludi, publicado en 1992, que se mantuvo en las listas de los más vendidos durante meses en Estados Unidos y donde se hacía un repaso de todas las políticas de división de géneros que aún resultaban operativas. Las Riot Grrrls, ya fueran sus cantantes, grupos o fans lo sabían bien. Por eso, un par de días después del concierto del Sanctuary, organizaron con diferentes colectivos la marcha de 1992 contra la supresión del aborto como un derecho fundamental, en un momento en que dicha discusión estaba teniendo lugar en el Capitolio. Fue la mayor protesta en el National Mall de Washington desde la época de la guerra de Vietnam, con más de medio millón de asistentes. El aborto se hallaba en el centro de las disputas, invocando la construcción, propiedad y discusión de los cuerpos. A través de sus canciones, camisetas y fanzines encontraron un medio distinto para dar visibilidad a sus activismos. Con letras, eslóganes e imágenes cargadas de ironía y furia, relataban cómo en aquellos años una mujer era golpeada en su entorno doméstico cada quince segundos, cómo la mitad de los casos de mujeres asesinadas habían fallecido a manos de sus maridos o novios o cómo una de cada cuatro mujeres había sufrido abusos sexuales antes de cumplir dieciocho años. El feminismo no había muerto sino, como cantaba Hanna, habían querido silenciarlo. La música lo llevaría a otros lugares.

La actualidad del activismo político relacionado con la pista de baile está ahí. Ya no se trata de reconocer la dimensión política de la música solamente a través de las letras de las canciones, es decir, un “lirocentrismo” en el que el mensaje directo, casi panfletario, pesa más que la trayectoria posterior que tiene la música. Porque en ocasiones se ha podido ver el poder de la música como generador de activismo a través de traslaciones directas del mensaje, como los casos de cantautores que a través de las letras de sus canciones denunciaban una situación en particular (como los casos de Víctor Jara, Bob Dylan, Tom Morello o Joan Báez, por poner algunos ejemplos)

o como acompañamiento de las manifestaciones (casi bandas sonoras establecidas a través de orquestas, conciertos improvisados o soflamas pronunciadas con más o menos ritmo). La política de la música y de la pista de baile se produce también en lugares inesperados, espacios que parecen apolíticos pero que, como se ha visto a través de diferentes ejemplos, también configuran otras formas de ejercer el debate.

Y es que la trayectoria de estas músicas, las reinterpretaciones que hacen los fans, las contaminaciones que alteran su sentido a través de sus mediaciones, de sus reproducciones, conforman una agenda activista diferente. Esto pudo verse hace poco a través de las canciones de El Générale (Hamada Ben Amor), en Túnez, durante los sucesos que después han venido a conformar la Primavera Árabe. Las tradiciones del hip hop se mezclaban con denuncias específicas y el día a día de las condiciones de los tunecinos bajo el régimen de Zine El Abidine Ben Ali. Sus temas no sonaron como acompañamiento de la Revolución del Jazmín durante 2010, sino que ayudaron a configurar la agenda de las denuncias. Sus canciones continuaron una tradición distinta del activismo en la música, que obligaba a tener en cuenta las agendas cotidianas, tal y como había sucedido en Hulme Crescents, Fire Island u Olympia. Y es que la música, los clubes, los fans y todos sus territorios intermedios están en el centro del activismo actual. Bailar no es permanecer ajeno a la realidad circundante o estar alienado. Bailar es una forma de experimentar, interactuar y performar posicionamientos políticos. Puede que sea festivo, sí, pero desde luego no es banal.

Iván López Munuera

Iván López Munuera (Madrid, 1980) es crítico y comisario independiente. Entre sus proyectos destacan Fan Riots (Festival SOS4.8, 2014), Pop Politics: Activismos a 33 Revoluciones (CA2M, 2012-2013), o Los Esquizos de Madrid (MNCARS, 2009; Fundació Suñol, 2009; CAAC, 2010).