Sin permiso para inventar

Después de Limónov y en paralelo a la publicación en Francia de Le Royaume su última novela de no ficción, se acaban de reeditar en castellano El bigote y Una semana en la nieve, dos libros escritos hace veinte y treinta años, viejos tiempos en los que Carrère aún se daba “permiso para inventar”. En esta entrevista el autor francés explica la moral que hay detrás de su progresivo alejamiento de la ficción y cuenta una por una las historias que hay detrás de cada uno de sus libros.

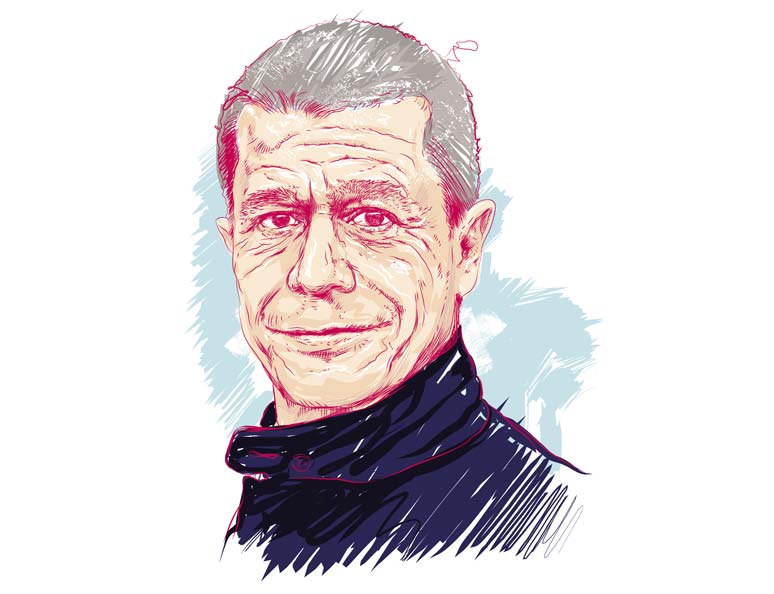

Carrère escribe lo que él llama “novelas de no ficción”: sus libros mezclan periodismo de campo y confesiones en primera persona, y su franqueza sobre su peor yo es una constante en su trabajo. Nacido en 1957, creció en París y estudió en el Institut d’études politiques. Tras cumplir un año de servicio militar en Indonesia, se convirtió en crítico de cine para Télérama y Positif. Sigue trabajando como periodista en medios escritos y en televisión.

Empezó su carrera literaria escribiendo ficción. Su primer gran éxito fue El bigote (1986), una novela sobre un hombre que se afeita y nadie, ni siquiera su esposa, se da cuenta. El libro que le hizo famoso fue El adversario, publicado en 2000. Es la historia real de un asesino en serie que mató a su familia después de pasar 18 años haciéndose pasar por médico. Desde ese momento, pasó de la ficción a su característico género de reporterismo en primera persona. Su libro más reciente es Limónov.

Esta entrevista tuvo lugar en su amplio y confortable apartamento del distrito 10 de París. Ligeramente bronceado, Carrère tiene la pinta de un periodista francés, lo que quiere decir que se puede permitir llevar con estilo un foulard y una chaqueta vagamente ajada. A pesar de sus credenciales bohemio-burguesas, tiene los modales corteses de sus orígenes más conservadores. Oírle hablar recuerda a sus libros: no le falta ni el punto intenso que puede sonar a su origen ruso ni el humor autocrítico que suele acompañar sus confesiones más embarazosas.

Con frecuencia se retira a escribir a su casa en la isla griega de Patmos, donde, como él subraya, San Juan escribió el Libro del Apocalipsis.

Dice que su primer libro, El amigo del jaguar, es muy autobiográfico. Eso es algo que los escritores suelen negar.

Sí, lo es. Estaba destinado en Surabaya, Indonesia, cumpliendo el servicio militar. El libro trata de un joven torturado y enamorado que toma todas las drogas que caen en sus manos.

Resulta curioso que el autor que escribió ese libro, que no es en absoluto realista, sea el mismo que escribió las obras de no ficción que le hicieron famoso.

Es al mismo tiempo autobiográfico y nada realista, pero no encuentro que esa combinación sea tan rara. Hay un libro de Georges Perec que me gusta mucho, W o el recuerdo de la infancia. Está compuesto por dos partes totalmente distintas. Por un lado, reconstruye una novela que escribió de niño, al estilo de Julio Verne, localizada en una isla donde vive una sociedad fascista totalmente dominada por el deporte. Por otro lado, anota los recuerdos, muy fragmentados, de su vida con sus padres, de quienes fue separado a los cuatro años, cuando los deportaron a los campos. Parece que al usar esas dos historias intentara armar algo que no es capaz de decir. Yo he usado ese método a menudo, combinando cosas que a primera vista no pegan, con la confianza de que eso me permitirá acceder a algo que está en el reino de lo indecible. Es algo que funciona en psicoanálisis, y en literatura creo que también.

En su segunda novela, Bravura, menciona un ejercicio de escritura. ¿Lo ha practicado?

Es un consejo del romántico alemán Ludwig Börne: “Durante tres días consecutivos fuérzate a escribir todo lo que se te pase por la cabeza, sin artificios y sin hipocresía. Escribe lo que pienses de ti mismo, de tus mujeres, de Goethe, la Guerra Turca, el Juicio Final o tus superiores, y te quedarás estupefacto al ver cuántos pensamientos nuevos han salido fuera. En eso consiste el arte de convertirse en un escritor genuino en tres días”.

Sigo pensando que es un excelente consejo. Todavía hoy, cuando no estoy trabajando en nada, cojo un cuaderno y me paso algunas horas al día escribiendo lo que se me ocurre sobre mi vida, mi mujer, las elecciones, intentando no censurarme. Y ése es el verdadero problema, claro: “sin artificios, sin hipocresía”. Sin tener miedo de lo que puede ser indecoroso o de lo que consideras que es poco interesante, que no merece ser escrito. Es el mismo principio que sostiene el psicoanálisis. Es igual de difícil e igual de valioso, en mi opinión. Todo lo que piensas merece ser escrito. No necesariamente ser conservado, pero sí merece ser escrito. Y, en esencia, eso es lo que buena parte de la literatura trata de hacer: reproducir el flujo del pensamiento. Al menos la literatura que a mí más me gusta: Montaigne, Sterne, Diderot…

Hábleme de su madre, la importante historiadora Hélène Carrere d’Encausse.

Mi madre procede de la aristocracia rusa, pero creció en un hogar muy pobre. Su padre desapareció cuando ella tenía 15 años. Su madre falleció seis años después, dejándolos a ella y a su hermano pequeño en una situación muy precaria. Fue entonces cuando conoció a mi padre, que vivía en Burdeos y procedía de una familia de músicos. Mi abuelo era violinista. Era el director del Grand Théâtre de Burdeos. Mi abuela había empezado una modesta carrera como pianista. Bueno, no tan modesta; sin ir más lejos, Claude Debussy le dedicó una pieza. Mi padre podría haberse hecho pianista, pero sus padres pensaban que para prosperar debía dedicarse a algo que no fuera el arte. Así que entró en el negocio de los seguros, mientras que mi madre se especializó en la Unión Soviética. En 1978 escribió un libro lleno de estadísticas y mapas. En él predecía la caída del imperio. Es raro, pero se convirtió en un best seller. De repente pasó de ser una académica respetada a convertirse en una especie de oráculo para toda cuestión rusa o soviética.

Su primer éxito le llegó con El bigote, en 1986.

Cuando salió, los críticos mencionaron a Kafka, porque siempre hablan de Kafka cuando una historia es rara, pero lo cierto es que mis modelos eran Theodore Sturgeon, Richard Matheson, Philip K. Dick y series de televisión tipo The Twilight Zone. Ese rollo me encantaba. Un día se me ocurrió una idea para un relato en ese género: un tipo se afeita el bigote, nadie se da cuenta, y su vida se convierte en una pesadilla.

¿De dónde salió la idea?

Me lo han preguntado muchas veces, y durante años respondía que no lo sabía. Pero cuando 20 años más tarde estaba investigando para Una novela rusa, el libro sobre mi familia materna que tanto me costó escribir, mi madre me contó una historia sobre su padre. Como ya he contado, él desapareció. Fue en Burdeos en 1944, y lo más probable es que fuera ejecutado sin juicio, por colaboracionista. No era una persona importante, pero trabajó como traductor para la policía alemana. Durante la liberación tuvo que vivir escondido. La última vez que mi madre lo vio, sintió una gran inquietud, y al principio no sabía por qué. Después se dio cuenta de que se había afeitado el bigote. Ella siempre lo había visto con bigote, y verlo afeitado de repente le resultó de lo más desconcertante. Era como si se hubiera vuelto un extraño.

Cuando mi madre me lo contó, me quedé estupefacto. Le pregunté si no le recordaba a algo. Ella me dijo: “No, ¿a qué?”. “¡A mi libro El bigote!” Me miró de hito en hito y dijo: “Se te ha ido la mano con el psicoanálisis”.

Más tarde escribió una biografía de Philip K. Dick.

Tuve un bloqueo de varios años. Me ganaba la vida escribiendo guiones. Mi agente me dijo que el último recurso de un escritor contra el bloqueo es hacer una biografía. Estuve dándole vueltas y me vino K. Dick a la cabeza. Hubo algo más: en la primavera de 1990, justo tras la caída de Ceaușescu, había escrito un artículo sobre Rumanía. Me pareció uno de los lugares más aterradores en los que había estado. Recuerdo una noche en Bucarest: el gobierno había traído a 20.000 mineros para contener a las masas a golpes de barras de hierro. Una violencia inimaginable. Me había hecho amigo de un periodista norteamericano, al que habían pegado una paliza. Estábamos bebiendo en el bar del hotel y caímos en la cuenta de que los dos éramos fans de K. Dick y que, en medio del aterrador caos de Rumanía, nos acordábamos todo el rato de sus novelas, como si fueran la única clave para comprender algo en ese mundo incomprensible. Así que regresé convencido de que escribir una biografía de Dick era lo que había que hacer. También tenía una depresión, aunque no lo reconocía. Empecé con el psicoanálisis, y estuve casi diez años.

¿Qué le atraía tanto de Dick?

Para mí, es el Dostoyevski del siglo XX, el tipo que lo captó todo. Lo que hace 20 años llamábamos “el mundo de Philip K. Dick” ahora es el mundo a secas. Ya no hace falta ni citarlo. Ha ganado.

Luego llegó El adversario, el libro de no ficción sobre Jean-Claude Romand, que asesinó a su mujer, a sus hijos y a sus padres después de hacerse pasar por médico durante 18 años. ¿Cómo llegó a esta historia?

Lo leí en la prensa en 1993, cuando estaba terminando la biografía de Dick. Inmediatamente pensé que quería hacer algo. Es un caso extraordinario, diferente del caso en que está basado A sangre fría, que no deja de ser una banalidad: un asesinato aleatorio cometido por dos mierdas. La complejidad de este caso, el horror, la tragedia, lo situaban en el abismo. Pero no sabía cómo hacerlo. Hay dos maneras de escribir una historia real: o dejas que te inspire y escribes una novela, es decir, escribes exactamente lo que quieres (así se escribieron Madame Bovary y Rojo y Negro), o bien la escribes como A sangre fría, es decir, cuentas la historia, en cuyo caso no tienes permiso para inventar. Está claro. O estás en un sitio o estás en el otro.

Pero yo no sabía qué hacer. Al final escribí a Jean-Claude Romand. No me contestó. Lo intenté con su abogado, pero no me daba ni la hora, así que lo consideré un camino clausurado.

Leí acerca de otro caso, lamentablemente no tan raro, sobre un tipo que violó y asesinó a varios niños. En un artículo mencionaban de pasada a sus hijos. No pude dejar de pensar en esos niños, cómo había sido y cómo sería su vida. Como si les esperase un destino casi peor que el de los niños asesinados. Ya sé que una cosa como ésa no se puede decir, pero me pareció que precisamente por eso, y con más motivo, debía ser yo quien la dijera; que estaba en mi poder, a través de mis libros, hacerme cargo de esos niños. Empecé a escribir una novela, y de ahí viene Una semana en la nieve, que es de un modo extraño la versión de ficción de esta historia. El adversario y Una semana en la nieve son libros gemelos, modelados a partir del vacío, el silencio, el llanto que tienes que oír aunque no quieras. Fue muy difícil escribirlos, y creo que también resultan duros de leer.

¿Qué le hizo volver a El adversario?

Después de publicar Una semana en la nieve, recibí una carta de Romand. Habían pasado dos años y medio desde que yo le enviara la mía. Había leído el libro y decía que se había quedado devastado, que le recordaba a su niñez, lo que no me sorprendió. Si yo aún tenía interés en verle, estaba dispuesto. Fue una de las cartas más aterradoras que he recibido nunca. Empezamos a escribirnos. Asistí al juicio acreditado como periodista. Fui a verle a la cárcel. Eran visitas muy raras. Mucha conversación trivial, es curioso.

Me pasé los siguientes cinco años tratando de escribir sobre aquello. Estaba sepultado bajo una enorme pila de información. Me sentía como un escultor frente a un bloque de mármol. Sabes que dentro, en algún sitio, hay un caballo o el busto de un general romano. Lo que me sorprende cuando echo la vista atrás es que nunca se me ocurriera escribir el libro en primera persona. El modelo de Truman Capote era Flaubert. Flaubert quería escribir un libro en tercera persona, totalmente impersonal, de manera que el autor estuviera presente en todas partes y en ninguna, y su implicación personal fuera cero. En el caso de A sangre fría eso es una mentira completa. El libro, que es una obra maestra, se sostiene en una mentira por omisión que me parece moralmente abominable. Toda la última parte trata sobre los años que los dos criminales pasaron en prisión. Durante ese tiempo, la única persona en sus vidas fue Capote. Él se borró del libro por el sencillo motivo de que lo que tenía que decir no había modo de decirlo: se había hecho amigo de los dos hombres. Se pasaba el tiempo diciéndoles que les iba a conseguir los mejores abogados, que estaba trabajando para tratar de que les indultaran la pena de muerte. Pero en realidad estaba poniendo velas en la iglesia con la esperanza de que les ahorcaran, porque sabía que ése era el único final satisfactorio para su libro. Es de una ruindad moral sin apenas precedentes en la historia de la literatura. Pero quizá me esté pasando de escrupuloso. Aunque no me porto especialmente bien, soy una persona muy moral.

¿Le preocupaba la legitimidad de su trabajo?

Claro. ¿Cómo puedes no preguntarte qué derecho tienes a escribir eso? Si eres abogado o juez o psicólogo forense, tienes una razón legítima. Pero si eres tú mismo el que se da permiso, por tu propia curiosidad o porque te toca alguna cuerda, todo se vuelve mucho más problemático. ¿Qué derecho tengo a juzgar a Romand? Estaba eso por un lado, y luego estaba una reacción mucho más personal. Me pasé todo el tiempo preguntándome qué tipo de mente sucia y distorsionada tenía para sentir este tipo de conexión con la historia. ¡Si me obsesionaba tanto, quería decir que en lo más íntimo me parecía a Romand! Sentía vergüenza delante de mis hijos. Tenía la impresión de que estaba revelando algo propio totalmente obsceno y desagradable. Y al mismo tiempo no podía parar.

¿Intentó escribir el libro en tercera persona?

Sí. Intenté hacerlo como Capote, desde distintos puntos de vista. Al cabo de seis años decidí dejarlo. Pero quise escribir un pequeño memorándum sobre todo aquello, sólo para mí, para cerrar el capítulo y para que me sirviera de recordatorio de las cosas por las que había pasado esos años. Olvidé los miles de páginas que había escrito y recuperé mis antiguos diarios. Así fue como comencé a escribir lo que se acabaría convirtiendo en el arranque de El adversario. Creo que entre esas primeras frases están algunas de las mejores que he escrito nunca, y marcan el fin de mi adolescencia como escritor, inmersa en influencias e inhibiciones. Es la primera vez que se escucha mi voz adulta: “La mañana del sábado 9 de enero de 1993, mientras que Jean-Claude Romand mataba a su mujer y a sus hijos, yo asistía con los míos a una reunión en el colegio de Gabriel, nuestro hijo mayor. Luego nos fuimos a comer a casa de mis padres y Romand a la de los suyos, a los que mató tras el almuerzo”.

No tardé en darme cuenta de que ese libro, que parecía imposible de escribir, estaba prácticamente escribiéndose solo desde que decidí hacerlo en primera persona. En el momento en que acepté aquello, algo cambió en mi interior, y se abrió para mí un camino en el que todavía sigo.

¿Por qué el “yo” supuso tal alivio?

La tercera persona parece darle a lo narrado un estatus de verdad, pero no creo que se pueda conocer la verdad sobre Romand. Y porque podía decir la verdad sobre mí mismo en relación a Romand. Puedes ser poco lúcido, puedes mentirte a ti mismo, puede que tu inconsciente te manipule, pero sigues teniendo acceso a ti mismo. Los demás son una caja negra, especialmente alguien tan enigmático como Romand.

¿Le enseñó el libro a Romand?

Antes de su publicación se lo di para que lo leyera, pero le advertí que no cambiaría nada, dijera lo que dijera. Desde un punto de vista moral, eso es algo que me llena de orgullo. Nunca me pongo en su lugar.

Una vez oí a una niña decir algo que me encantó. Se había portado mal y su madre la regañaba diciendo: “¡Ponte en el lugar de los demás!”. Y la niña le contestó: “Pero si me pongo en su lugar, ¿a dónde van ellos?”. A menudo he pensado en eso desde que empecé a escribir este tipo de libros de no ficción, cuyas reglas e imperativos morales empecé a conocer entonces. No creo que uno se pueda poner en el lugar de otras personas. Y tampoco creo que deba.

¿Qué dijo Romand?

Fui a verlo a la cárcel dos semanas después de haberle mandado las pruebas. Era la tarde de Nochebuena. Me temí que fuéramos a tener una escena tipo Dostoyevski. Que él me iba a insultar o que iba a empezar a llorar o que se me echaría a los brazos. Pensaba que iba a ser totalmente devastador o muy bochornoso. Pues nada de eso. La visita duró dos horas; él dedicó 15 minutos a felicitarme de la manera más rebuscada, diciéndome de muy buenos modos que había cosas con las que no estaba de acuerdo, pero que en conjunto pensaba que el libro era muy bueno, algo que, según me dijo, no le sorprendía, ya que tenía muy buena opinión de mí. Y después pasó a hablar de las películas que había visto y de las clases de japonés que estaba tomando. Cosas triviales.

Siete años después sacó Una novela rusa.

Después de El adversario me quedé completamente vacío. Quise hacer algo periodístico para darle un vuelco a mi vida. Acabé yendo a Rusia sin tener ni idea de la clase de vuelco que me esperaba.

En el verano de 2000 me fui a cubrir una historia sobre un húngaro de 75 años que había aparecido en un sanatorio mental en la pequeña ciudad rusa de Kotélnich. Había sido prisionero de guerra del Ejército Rojo. En medio del caos que se desató en Europa tras la Guerra, pasó por varios campos de prisioneros hasta que le metieron en aquel sanatorio, donde pasó los siguientes 53 años. Allí nadie hablaba húngaro, y él no aprendió ruso (¡aquí quizá tengamos una pista de por qué tenía que estar en un psiquiátrico!). Se quedó allí como una maleta perdida o una especie de Kaspar Hauser. Y entonces un día, un tipo fue de visita al sanatorio y llamó al consulado húngaro. El hombre fue repatriado y la historia se presentó como el regreso del último prisionero de la guerra.

Para mí, el viaje fue muy intenso. En primer lugar, volvía a Rusia, lugar que sólo había visitado una vez con mi madre, cuando era pequeño. Y la historia del húngaro me tenía profundamente trastornado. En cierto momento me di cuenta de que me traía ecos de la historia de mi abuelo materno, que también había desaparecido al final de la Segunda Guerra Mundial, y que evidentemente murió.

¿No hay documentos?

No, desapareció y punto. Mi madre tenía 15 años y mi tío, ocho. Les tocó una de las experiencias más duras de esta vida. Una desaparición no es como una muerte. Un desaparecido es un fantasma. Yo diría que toda mi vida ha estado marcada por ese fantasma, y más aun porque no hablábamos de ello. El hecho se rodeó de silencio y vergüenza, porque había desaparecido por colaboracionista, por estar en el bando equivocado.

Descendía de la aristocracia de Georgia.

Sí, era un hombre muy inteligente, muy culto, que hablaba muchos idiomas, pero nunca logró integrarse en Francia. Se hizo taxista y se amargó mucho. Después de la Primera Guerra Mundial había estudiado en Alemania. Las cosas le habían ido tan mal en Francia que puedo comprender, aunque no lo apruebe, que los alemanes le cayeran bien.

La ciudad de Kotélnich se convirtió para mí, en mi fantasía, en el lugar al que vas cuando desapareces. En el Libro Tibetano de los Muertos llaman a este lugar bardo. Una ciudad perdida en una provincia de Rusia en el año 2000 es sin duda uno de los lugares más siniestros que existe en el planeta. Como la idea de hacer un libro me daba miedo, me dije: “Hagamos una película”. Conseguí encontrar a un productor que financiara el proyecto sin tener siquiera un guión, y me instalé durante un mes y medio con un equipo de rodaje de tres personas en Kotélnich. Empezamos a rodar escenas cotidianas, monólogos de los borrachos habituales, la llegada y salida de los trenes. A medida que pasaban los días iba sintiendo que estaba totalmente jodido.

Al regresar a Francia, pasé muchas horas de ansiedad en el cuarto de montaje. Tenía kilómetros de metraje anodino. Y entonces algo horrible ocurrió, y lo más horrible de todo fue que acabó por salvar la película. Durante el rodaje había conocido a una joven llamada Anya, que era la novia de un oficial de la FSB de la zona. La FSB [Servicio Federal de Seguridad] es la agencia que ha sustituido a la KGB. Era una chica un poco rara, muy simpática, con un punto de mentirosa patológica, hablaba francés y era una cantante estupenda. Trabajó un poco para nosotros como traductora. Me enteré, tres meses después del rodaje, que ella y su hijo de ocho meses habían sido descuartizados por un perturbado.

Volvimos a Kotélnich el día 40 del luto. Según la tradición ortodoxa, es el día en que el alma deja la tierra y sube al cielo. Rodamos todo lo que ocurrió durante el velatorio, que duró cuatro o cinco días. A excepción del cámara, que vaciaba discretamente los vasos de vodka en las plantas, el resto estuvimos borrachos mañana y noche; la madre de Anya, el tipo del FSB, nuestro intérprete, todos. No había otra manera de hacerlo. Apenas dormimos. La intensidad emocional de todo aquello fue una locura, al punto de que si no tuviera la película como prueba, lo recordaría como un sueño. Un sueño febril, como de Dostoyevski.

¿Cómo llegó de la película al libro?

Mientras estaba pasando todo eso, retomé el ruso. Por primera vez en mi vida empecé a escribir un diario, pero en ruso. Es raro, pero el hecho de escribirlo en ruso, que es un idioma que en realidad no hablo, lo volvió mucho más íntimo, como si pudiera escribir cosas que en francés no podría. Era una extraña mezcla de diario de rodaje, recuerdos de infancia, sueños y una reconstrucción de mi historia familiar. Y a todo esto se añadió otra cosa, que fue el affaire que tenía en ese momento.

Había conocido a una mujer de la que estaba locamente enamorado. Era una relación muy, muy pasional, y por tanto muy desgraciada, por motivos que explico en el libro. Justo antes de empezar el rodaje en Kotélnich, Le Monde pidió a unos cuantos escritores que escribieran relatos cortos con el “viaje” como tema. A mí no se me ocurría nada, pero de repente me vino una idea a la cabeza. Escribí una historia pornográfica que consistía en dar órdenes sexuales muy precisas a una mujer de verdad, la mujer con la que me estaba viendo, en el tren que iba a coger el mismo día en que se publicaría el relato. Es decir, le escribí una carta pornográfica que también iba a ser leída por los 600.000 lectores de Le Monde.

Cuando lo pienso ahora, se me ponen los pelos de punta. Le Monde se vio inundado de cartas furibundas, hubo lectores que quisieron cancelar sus suscripciones. Fue un escándalo terrible. El efecto en nuestra relación fue catastrófico, de una manera que yo no había previsto. Todo esto ocurrió entre el rodaje en Kotélnich y la muerte de Anya.

Es realmente una novela rusa.

Caí en un tipo de depresión de la que salí con la idea de escribir un libro que contara todo lo que había pasado durante ese loco 2002. Es decir, la realización de la película, el asesinato de Anya, la investigación que había hecho sobre mi abuelo, y la historia de Le Monde y el desastre que causó. Podía haber escrito dos libros separados, pero no, siempre pensé que debía contarlo todo junto.

Parece como si tuviera que mostrar algo de sí mismo para adquirir el derecho de tratar otras historias atroces.

Exactamente. En la película y en el libro hay un personaje muy importante, Sasha, el agente del FSB que era el novio de Anya. Él vio la película con mucho interés, y me dijo algo que me mató: “¿Sabes lo que me gusta? No viniste aquí para llevarte nuestra tristeza. Trajiste la tuya propia”. Aquello me hizo llorar. Podría haberle besado.

Una novela rusa fue escrita en un estado de confusión total, como si fuera la última cosa que iba a escribir. Hay un aspecto tipo “que-les-den-a-las-consecuencias” que explica la falta de discreción del libro. Escribí cosas que hicieron que la mujer a la que quería sufriera, y cosas que hicieron que mi madre sufriera, porque ella no quería que escribiera sobre su padre. Hice algo que desapruebo moralmente, pero la verdad es que no me arrepiento. En ese momento de mi vida era vital que lo hiciera. De todos modos, no me gustaría volver a hacer algo así.

Emmanuel Carrère durante el rodaje de El bigote (2005)

La contraportada de su siguiente libro De vidas ajenas enfatiza que “todo es verdad”.

Sí. En las vacaciones de navidad de 2004 me fui a Sri Lanka con mi nueva novia, Hélène, su hijo y uno de los míos. Los dos estábamos probando, los dos divorciados, intentando mezclar las familias, y no estaba funcionando especialmente bien. Y entonces llegó el tsunami. A nosotros no nos ocurrió nada por la sencilla razón de que nuestro hotel estaba varios metros por encima del nivel del mar. Todos los extranjeros se refugiaron en nuestro hotel. Estábamos en el epicentro de la catástrofe y nos pasamos cinco días tratando de ayudar. Nos acercamos especialmente a una pareja francesa cuya hija de cuatro años, Juliette, se había ahogado. Fuimos con ellos a todas las morgues de la costa en busca del cuerpo. Nos encontramos de frente con este enorme sufrimiento, forzados dentro de una intimidad de una violencia brutal, de una clase que rara vez te encuentras en la vida. Cuando regresamos a Francia, la idea de escribir sobre esto era inconcebible, obscena incluso…

Muy poco tiempo después, la hermana de Hélène, que también se llamaba Juliette, fue diagnosticada con un cáncer terminal. Tenía treinta y dos años; tenía tres niñas pequeñas; trabajaba como juez cerca de Lyon. Acompañé a Hélène a la cabecera de su hermana en los últimos días de su vida. Juliette murió. Al día siguiente, cuando estábamos preparándonos para regresar a París, nos dijeron que un colega de Juliette, que también era juez, quería hablar con la familia. Todo lo que sabíamos de él era que eran muy buenos amigos y que tenían otra cosa en común, y es que ambos habían padecido un cáncer en la adolescencia. Juliette había perdido parcialmente el uso de las piernas —usaba muletas— y a él le habían amputado una pierna. Los dos eran jueces minusválidos.

Fuimos a ver al juez, Étienne, que se sentó con nosotros y durante dos horas nos habló de su amistad, de su trabajo juntos, de sus minusvalías. Me quedé asombrado por las cosas que dijo, de manera tan franca y tranquila. Cuando terminó y ya nos íbamos, se volvió hacia mí y me dijo: “Lo que os acabo de contar, no sé, pero quizá sea para ti”.

Me dejó pensativo, y me dije que me acababan de hacer un encargo. En dos horas, Étienne nos había contado lo que había aprendido en la vida sobre la enfermedad, la amistad, el amor, la familia, el derecho, la injusticia, la justicia, la pobreza. Empecé a trabajar sobre esto, pero después paré. No podía hacerlo. Hélène estaba embarazada. Tenía miedo de tener otro hijo a mi edad, bastante mayor que la suya. Tenía la convicción confusa pero muy fuerte de que tenía que hacer algo decisivo para liberarme de la neurosis. Así es como terminé escribiendo Una novela rusa.

Cada uno de sus libros parece ser el resultado de no haber logrado escribir otro.

Es raro, pero es así. Das una capa de pintura, entonces te bloqueas. Te vas a hacer otra cosa y, cuando vuelves al trabajo que dejaste abandonado, te das cuenta de que en el transcurso de un año las cosas han cambiado. Algo que era imposible se vuelve posible.

¿Cómo retomó la historia del tsunami?

Después de Una novela rusa me sentía liberado y no tenía ninguna prisa en volver a trabajar. Me fui a las montañas dos semanas y por las tardes, después de las largas caminatas que daba, empecé a escribir en cuadernos lo primero que se me pasaba por la cabeza. Como la regla de Ludwig Börne: escribe lo que te venga a la cabeza durante tres días. Y así es como de repente me encontré tratando de recopilar mis recuerdos del tsunami. Reconstruí lo que ocurrió aquellos cinco días, hora a hora. Y luego simplemente seguí con la historia de Étienne y Juliette como si fuera una sucesión lógica.

¿Por qué juntó estas dos historias?

Hay un vínculo accidental, pero esencial, que soy yo. Fui testigo de estos dos acontecimientos en el transcurso de unos pocos meses. Son dos de las cosas más aterradoras que hay en el mundo —la muerte de un niño para sus padres, y la muerte de una mujer joven para su esposo y sus hijos—. Freud dijo que la meta del psicoanálisis es convertir el sufrimiento neurótico en sufrimiento común. De vidas ajenas está dedicado enteramente al sufrimiento común. Perder un hijo o una mujer o verte atrapado por un tsunami son acontecimientos horribles, pero se trata de sufrimiento ordinario. Eso es la vida. Desde el momento en que naces estás expuesto a la separación, al duelo, a la muerte. En mi caso, y sorprendentemente, hasta el momento me he librado de ese tipo de dolor. Por otro lado, conozco muy bien todo lo que tiene que ver con el sufrimiento. Una novela rusa es una especie de antología de aflicciones neuróticas.

En el libro es muy franco y hace bromas sobre usted mismo.

Sí, pero es como cuando Étienne, el juez, dice que la noche antes de que le amputaran la pierna tuvo relaciones sexuales con un tipo en una sauna. Lo escribí y le dije que si quería lo quitaba. Él tiene una familia, es heterosexual, trabaja como juez. Le podía dar vergüenza. Me dijo que lo podía dejar, que le parecía fantástico, y lo mejor es que él no es nada exhibicionista. Una de las cosas que me parecen mejores de él es que sabe dónde colocar la vergüenza. Hay tantas cosas de las que no deberíamos avergonzarnos y de las que sin embargo tanta gente se siente avergonzada… Creo que es bueno decir estas cosas, porque libera a otras personas. Mucho de los grandes escritores que adoro —Montaigne, Dostoyevski— hacen eso sin parar, que es como venir a decir: “Soy un ser humano y un ser humano hace cosas así”.

Su último libro, Limónov, es también no ficción.

Eduard Limónov es un escritor ruso que ronda los setenta. En 2007 decidí ir a verle. Pasé dos semanas con él intentando comprender su extraña trayectoria personal y política.

¿El misterio del fascismo? ¿Era eso lo que le intrigaba?

Recuerdo el momento exacto en que decidí pasar del reportaje a escribir el libro. Limónov había pasado tres años en un campo de trabajo en el Volga, una especie de prisión modelo muy moderna. Me dijo que los lavabos allí eran los mismos que había visto en un hotel súper moderno de Nueva York diseñado por Philippe Starck. Me dijo que nadie en esa prisión podía conocer ese hotel, y que ninguno de los huéspedes del hotel podían tener la menor idea de cómo era esa prisión. ¿Cuánta gente en el mundo ha tenido experiencias tan radicalmente distintas? Él estaba muy orgulloso de eso, me parece muy natural. Mi experiencia es relativamente limitada. Pasé de una familia intelectual burguesa del distrito 16 a convertirme en un burgués bohemio en el 10. No tengo más remedio que admirar una experiencia tan amplia, la habilidad de integrar valores y formas de pensar completamente distintas. Desde esa perspectiva, la historia de Limónov es fabulosa. Es una novela picaresca que además me permitió cubrir medio siglo de historia, el fin de la era soviética y el caos posterior.

¿Seguirá escribiendo novelas de no ficción como éstas?

Sí. Por el momento me va bien esta manera de estar presente sin ser el tema central. Y ahora he empezado a darme cuenta de que no debería copar tanto espacio; que ese “yo”, que es tan imperialista, tan ansioso y tan abrumador, debe retroceder y finalmente desaparecer. Merecerá la pena que siga por este mundo el tiempo suficiente para avanzar por ese camino, aunque sea un poco.

Susannah Hunnewell

Susannah Hunnewell es la redactora jefe en París de The Paris Review.

Edición y traducción de Andrea Aguilar.

Entrevista publicada originalmente en The Paris Review, número 206, otoño de 2013.