No están en venta a ningún precio

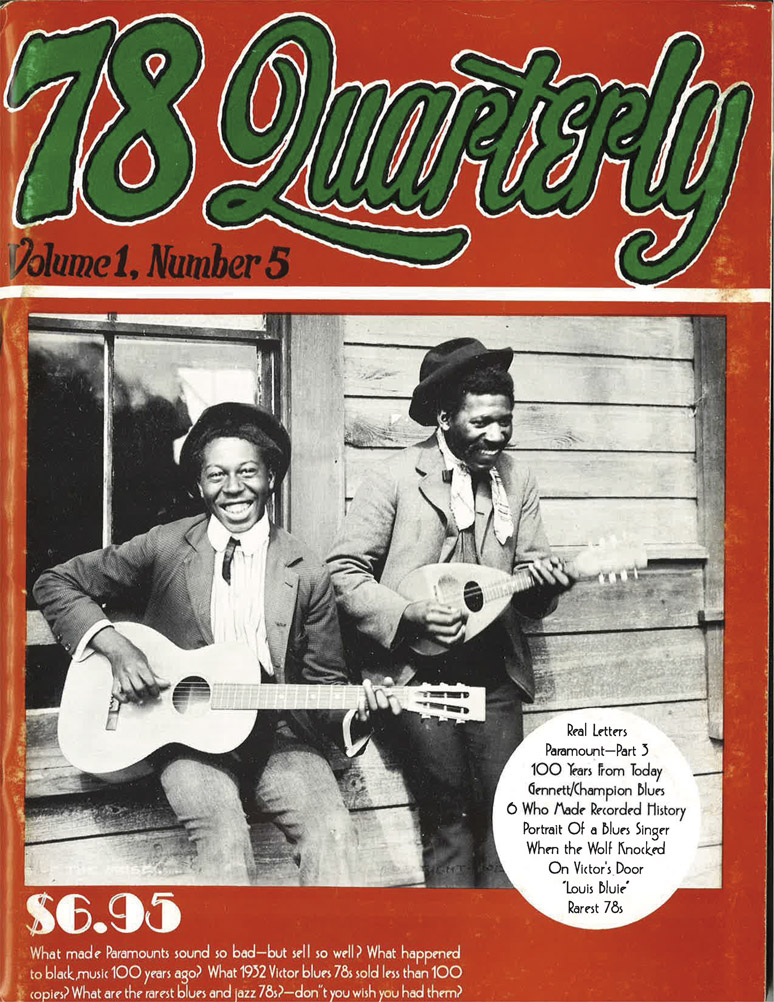

Pete Whelan es uno de los pioneros en el coleccionismo de discos de jazz y blues raro de 78 revoluciones, además del fundador y editor de 78 Quarterly, revista creada a finales de los ‘60 por y para tipos como él. En la era anterior a Internet, 78… hacía las veces de una biblia laica para los iniciados, que se podía adquirir en pequeñas tiendas de discos o por correo.

Junto a reportajes de éste o aquél músico, contenía anuncios clasificados, detalladas discografías e iracundas cartas al director. Siguiendo el espíritu renegado de muchas publicaciones contraculturales, casi nunca aparecía con la periodicidad que su título prometía1. De hecho, hubo un parón de 25 años entre los números dos y tres.

Aunque algunos de sus artículos son objetivamente delirantes —en el número seis, un prensaje de Paramount Records es descrito así: “negro como una monja cuando está intacto (y las letras impresas relucen como una luna pálida), resulta deslumbrante como una prostituta francesa vestida con un apretado uniforme de criada”—, la revista es una fuente increíble de información y una sorprendente y vigorizante lectura. Abundan los chistes privados y los servicios orientados a la venta por subasta. Entre los contenidos más útiles se encuentran, quizá, las listas de los 78 rpm más raros, que, hasta donde sé, son los únicos compendios acerca de quién es dueño de qué, y cuántas copias de tal o cual disco existen. El coleccionista James McKune en cierta ocasión la tildó de “exasperante enumeración de discos que muchos de nosotros nunca tendremos”, mientras que el propio Whelan se refería a ellas como “una operación de dragado”. Esas listas han quedado en cierto modo desfasadas (el último número de la revista se publicó hace más de una década), pero no tanto como cabría imaginar: los 78 rpm raros no cambian de dueño tan rápidamente.

Me puse en contacto con Whelan enviando una carta a la dirección que figura en la mancheta de la revista. Respondió inmediatamente con su número de teléfono y le llamé a los pocos días. A sus 81 años, Whelan decidió jubilar oficialmente 78 Quarterly cuando comprobó que se había convertido en algo menos vital —aunque no menos admirado— tras el alumbramiento de los foros online y las listas de correo electrónico. Cuando le conocí personalmente, el tipo llevaba involucrado con la comunidad de los 78 rpm más de 70 años, tanto en calidad de coleccionista como de catalizador.

Whelan nació en Nueva York, pero creció en Pennsylvania, “en un lugar llamado Plymouth Meeting, a las afueras de Filadelfia”, le gusta explicar. “Eso fue en los años treinta, vivíamos en una zona granjera que más tarde se convertiría en un suburbio”. No pertenecía a una familia particularmente musical. “A ninguno le gustaba ni el blues ni el jazz. Mi madre y mi padrastro fingían ser amantes de la clásica. A ella le gustaba la ópera por la atracción que sentía por los hombres italianos”. Aun así, el virus del coleccionismo le alcanzó rápidamente. Primero, con los discos de jazz. Después fue

el blues: “[El coleccionista] Bennie Klatzko describió en cierta ocasión el blues raro como el apetito sexual de un adolescente”, me dijo Whelan entre risas. “No sabes de dónde demonios sale”.

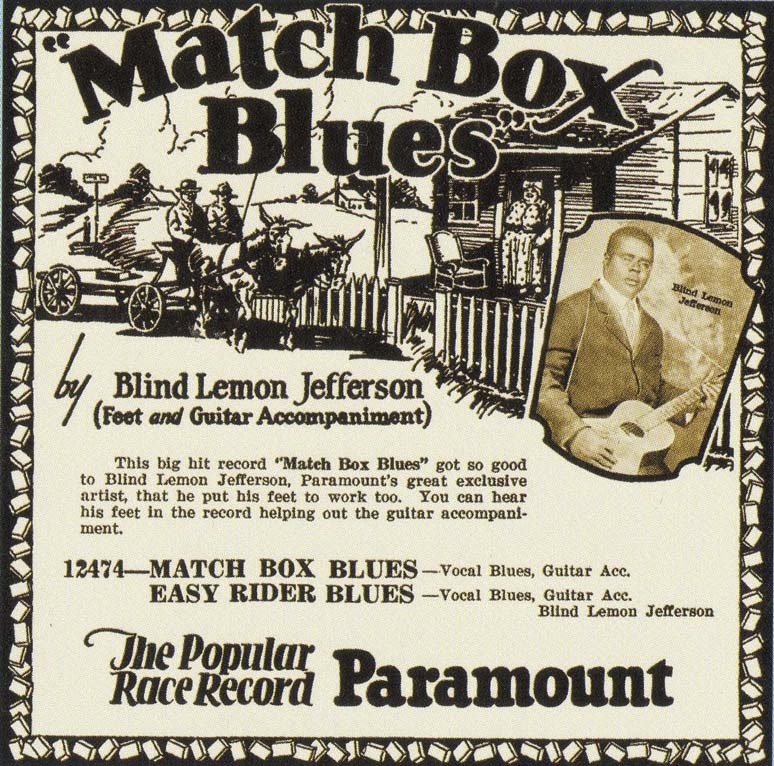

Whelan tenía 11 años y vivía en Asbury Park, Nueva Jersey, cuando compró su primer disco de 78 revoluciones. “Quería hacerme con la extraña música que me gustaba, pero no sabía nada acerca de ella. Así que fui a una tienda y traté de describírsela al dependiente. Le dije: ‘Es un sonido dulce’. De modo que me trajo un disco de Glenn Miller. ‘No, no es eso’, le contesté. Siguió probando con otros discos hasta que dijo: ‘Lo que tú estás buscando es lo que llaman race records [discos raciales]. Esos están ocultos bajo el mostrador’. Buscó ahí abajo y sacó un taco de discos Vocalion con sello azul de finales de los años ‘30”.

Así fue como empezó todo.

En 1970, Whelan decidió vender su colección para financiar una mudanza entre Nueva York y Key West, en Florida, y pasó una década hasta que comenzó a recuperarlos. “Conseguí recobrar muchos de los más raros”, me explicó con cierto anhelo. Le pregunté si resultó duro vender sus discos y luego tratar de devolverlos metódicamente a sus estanterías, como si nunca se hubieran movido de ellas, como si nunca se hubiese desembarazado de ellos. Las connotaciones sonaron, obviamente, románticas. “Fue en cierto modo lo mismo que se siente con una pérdida”, dijo, “en la que tampoco quieres pensar demasiado”.

Whelan me había puesto unos cuantos 78 rpm por teléfono, en lo que resultó una penosa aproximación a la música. Unos meses más tarde, cuando estaba de vacaciones con mis padres en la Costa del Golfo de Florida, decidí conducir a través de los Everglades hacia el punto continental más meridional de Estados Unidos, al lugar en el que Pete Whelan vivía en un bungaló de madera ajada rodeado de sus discos, en Canfield Lane.

La invitación era a comer. Me abrió la puerta vestido con unos pantalones anchos color kaki, una camisa amarilla de manga larga y chancletas. Tenía el pelo gris y rapado. La casa estaba rodeada de raros ejemplares de palmeras, afición coleccionista que se despertó en su interior en 1975. Me enseñó diferentes especies de árboles mientras yo espantaba espasmódicamente las nubes de insectos.

“Ésta es la segunda palmera más grande del mundo”, explicó señalando un gigantesco y áspero tronco. “Es de Vietnam. Un coleccionista de palmeras se las apañó para entrar en el país en mitad de la guerra. Se introdujo unos cincuenta kilómetros tierra adentro para conseguir esta especie, que echa semillas una sola vez y muere después. El proceso dura tres años, echa tres toneladas de semillas, y ya está.”

Finalmente, nos refugiamos en su cuarto para la música, una habitación fresca y tenuemente iluminada llena de discos, libros y papeles por todas partes. En una esquina, un ventilador anticuado languidecía en desuso. Contra una de las paredes se erguía un armario color verde esmeralda tan grande como yo. Whelan me contó que lo tenía para proteger la colección de los huracanes, pero que ahora estaba vacío (“¡gracias a dios!”). En una pared adyacente, tras dos puertas de cristal, se amontonaban los cubos de 78 rpm, todos guardados en fundas de papel sin marcar.

Hablamos sobre el coleccionismo durante algunos minutos. Casi inmediatamente, Whelan se levantó y empezó a escoger discos para ponerlos; parecía mucho más dispuesto a escuchar que a hablar. Pinchó unos cuantos temas de jazz y entonces, a petición mía, sacó “Drunken Spree”, en la que, según consta en el número seis del 78 Quarterly, es la única copia conocida en el mundo. Antes de partir hacia Florida, Chris King2 me había hecho asegurarle que le pediría a Whelan que me lo pusiese. También le envió un mensaje: “Por favor, saluda a Pete de mi parte y recuérdale que mi vida sigue relativamente incompleta y herida por el vacío, sin un 78 rpm de guitarra de Skip James”, me escribió en una nota. “Es verdad, no bromeo, tengo una copia buena de cada uno de los grandes blues del Delta (y del Hill County), menos de James. Pete tiene un bello ejemplar de ‘I’m So Glad / Special Rider Blues’, pero, diablos, lo que realmente desearía de él es ‘Drunken Spree’. Hazme un favor y recuérdale mi desesperación”.

“Drunken Spree”, como “Devil Got My Woman”, anda sobrada de motivos para desatar la avaricia: James regrabaría la canción en los sesenta, convirtiéndola en una dulce, casi coqueta, balada, mientras que la versión original de 1931 es una incontestable descripción del remordimiento que a veces acompaña el robusto consumo de alcohol. Prácticamente puedes escuchar la deshidratación y la humillación en la voz de James. Todavía no me había recuperado de la escucha del tema cuando Whelan me puso su grabación de country blues favorita, una canción titulada “Mississippi Bottom Blues”, de un intérprete particularmente oscuro llamado Kid Bailey. Se registró en 1929, en una habitación del Hotel Peabody, durante una sesión para Brunswick, sello fundado en 1916 en Dubuque, Iowa (más tarde se mudaría a Chicago). Hasta la fecha, sólo un 78 rpm de Kid Bailey ha aparecido: “Mississippi Bottom Blues / Rowdy Blues” (Brunswick 7114)3. Durante años, corrieron los rumores —susurrados entre coleccionistas— que aseguraban que en ese tema, que aparece acreditado a Bailey y a un Guitarrista Desconocido, éste podía ser Charley Patton4 o, en una versión aún más intrigante, que Bailey era de hecho un seudónimo de Willie Brown, otro cantante de blues que ha confundido a los coleccionistas durante décadas.

Según los registros supervivientes de la compañía, el tal Willie Brown grabó seis canciones para Paramount Records en 1930: “Grandma Blues” / “Willie Sorry Blues” (Paramount 13001), “Window Blues / Kicking in My Sleep Blues” (Paramount 13099), y “M&O Blues / Future Blues” (Paramount 13090). Estas dos últimas, agrupadas en un 78 rpm, son las únicas que se han conservado intactas. El resto aún permanece prófugo de su descubrimiento. “Future Blues"5 es, como poco, una obra maestra: “Can’t tell my future, and I can’t tell my past”, gruñe Brown sobre una rápida y chispeante parte de guitarra. “Lord, it seems like every minute, sure gonna be my last"6 proclama, pulsando la cuerda más grave tan fuerte que uno imagina el traste de la guitarra doblándose hacia atrás. Es esa línea de bajo sincopada la que hace de la canción algo único. Las notas descendentes describen en cierto modo (precisa y eficazmente) el desagradable sentimiento de estar despegado del tiempo.

El resto de discos de Brown han pasado a la historia como objetos míticos, temidos y sólo levemente imaginados. Alguien (sospecho que John Heneghan) incluso construyó un perfil de Facebook en su honor. La página incluye la foto de uno de sus discos perdidos, con las palabras “Kicking in My Sleep Blues” y “Willie Brown” transfiguradas, vía Photoshop, en un sello negro y dorado típico de Paramount. Cuando le pedí ser amigo —“su solicitud de amistad se ha enviado a The Missing Willie Brown”— mi invitación languideció durante semanas hasta que una noche fue admitida. Además de con Patton, Brown quizá tocó como segundo guitarra con Robert Johnson —“You can run, you can run, tell my friend Willie Brown”, canta Johnson en “Cross Road Blues"7— y Son House. Los coleccionistas difieren sobre las circunstancias que rodearon el disco de Kid Bailey: unos creen que Bailey era un seudónimo de Brown; otros, que la segunda guitarra la tocaba Patton. “Yo escucho una segunda guitarra ahí, y diría que quizá la toque Willie Brown. El tipo era poco menos que enano. Patton también era un hombre bajo. Les conocían como Los Dos Enanos cuando tocaban en tugurios”, me dijo Whelan mientras ajustaba su tocadiscos. “Nadie parece capaz de aportar ningún dato con visos de verosimilitud acerca de Bailey”. Quizá no sirva de mucho decir que “Rowdy Blues” de Bailey es muy similar a “M&O Blues” de Brown, que, a su vez, es una reinterpretación del “Pony Blues” de Patton, porque, obviamente, el género en aquella época era un organismo que reproducía esos patrones de repetición y homenaje.

Más tarde, de vuelta en Nueva York, mandé unos cuantos correos electrónicos a ver si averiguaba más detalles. Conocía de sobra los agujeros en nuestro conocimiento acerca de la primigenia historia del blues (no se conservan recuentos escritos de la mayor parte de las sesiones de grabación comerciales; bien porque no se guardaron o porque no sobrevivieron), pero no había caído en lo endebles que eran ciertas narraciones ni hasta qué punto esos misterios trataban de ser resueltos por parte de los coleccionistas. “Bueno, en MI opinión, [Bailey] es sin duda Willie Brown. Sólo tienes que comparar la voz, que resulta a todas luces idéntica”, respondió el especialista John Tefteller. “¡Kid Bailey en Brunswick está en mi TOP TEN de discos favoritos de blues previo a la Guerra y poseo una copia en perfecto estado!”. “NO hay pruebas, en cualquier caso, de que Kid Bailey y Willie Brown sean la misma persona. Baso mi opinión en la mera escucha y comparación de las voces y los estilos de interpretación. Otros han llegado a la misma conclusión que yo, pero probablemente nunca lo sabremos con absoluta certeza, dado que no se rellenó una ficha de aquella grabación ni queda vivo nadie de los que participaron en ella. Sólo tenemos uno de los discos de Paramount de Willie Brown. Albergo la esperanza de que cuando los otros vean la luz (y opino firmemente que eso sucederá algún día) podremos compararlos con las canciones de Bailey, y apuesto a que llegaremos a la conclusión de que son la misma persona.”

King no estaba tan seguro; casi pude escuchar un gruñido de escepticismo atravesando la pantalla del ordenador. “Todo lo que se conoce sobre Bailey y compañía está basado en especulaciones o por entrevistas con [los guitarristas de blues] Robert Wilkins y Furry Lewis, que grabaron en el Hotel Peabody de Memphis ese mismo día”, me contestó King. “Describieron a Bailey y a su compañero como tipos bajos y muy negros, pero dijeron que no los conocían”, continuó. “El rumor que acabó prendiendo es que los estilos a la guitarra eran exclusivos de Patton y Brown, o sea que tenían que ser ellos. Disiento rotundamente”. Primero, porque Brown, y especialmente Patton, eran descaradamente desinhibidos tanto en su forma de cantar como de tocar, llena de dinámicos, tableteos de la cuerda de bajo, aullidos y pulsaciones de agudos… Las grabaciones de Kid Bailey y el Guitarrista Desconocido son exactamente lo contrario; la interacción instrumental resulta bastante sutil. De hecho, ‘Mississippi Bottom Blues’ sólo tiene un elemento que puede considerarse de acompañamiento: una sostenida nota tocada como un intervalo disonante que secunda la melodía principal en los primeros cuatro compases de las partes primera y cuarta. Si los intérpretes son Brown y Patton, entonces debe de ser su actuación menos inspirada y más tímida. Por otra parte, muchos otros guitarristas de Jackson y del Delta tocaron variaciones de ‘Pony Blues’; tal es el caso de Mattie Delaney, Tommy Johnson e Ishman Bracey. De modo que probablemente sólo se trataba de dos tipos que habían trabajado en arreglos limpios de esas piezas primigenias del blues del Delta y que después fueron tragados por el vacío”, concluyó.

Quizá no sorprenda comprobar que muy pocos coleccionistas se muestran ambivalentes con el asunto. El doctor David Evans, director del programa de Estudios Doctorales Regionales y de Etnomusicología de Universidad de Memphis, está de acuerdo con la teoría de Tefteller. En un artículo de Blues Revue de 1993, Evans admitió que había sido escéptico: “Muchos investigadores, yo incluido, preguntaron a Son House si había escuchado a Kid Bailey y si había tocado para él. El nombre no le decía nada, e insistió sin dudarlo en que aquella era la voz de su amigo Willie Brown. Nadie prestó mucha atención a la opinión de Son House entonces. Las voces sonaban claramente distintas. La de Brown era áspera, grave y forzada; la de Bailey, más ligera y cantarina, como si el alias de Kid le fuese como anillo al dedo”. Sin embargo, años de metódica escucha habían hecho a Evans cambiar de opinión. Ahora veía “un gran número de símiles y correspondencias musicales” —que subrayó con espectacular detalle en su ensayo— como prueba de que Brown y Bailey eran la misma persona. “Es importante constatar que Bailey actúa como si tuviera capados tres trastes de su guitarra”, aseguró en un correo electrónico. “Eso le empujó probablemente a agudizar la voz y a ofrecer texturas más ligeras. La presencia o ausencia de alcohol en la sesión de grabación pudo influir asimismo. Compara las melodías, las partes de guitarra y el fraseo rítmico vocal e imagina a Willie Brown cantando en lo más alto de su registro en un día en el que quizá no estaba tan borracho como de costumbre.”

Mi instinto me decía, por si sirve de algo, que King tenía razón. Las dos voces suenan similares, pero todo el blues de una determinada era responde a un idioma común, y hay algo salvaje que se pierde en la interpretación de Bailey —atribuible, tal vez, a su relativa sobriedad o a la afinación de su instrumento—. Pero me gusta pensar que la ferocidad que acompaña a la forma de tocar de Brown no podía ser un asunto tan fácilmente diluible.

Con todo, al escuchar el disco en la habitación para la música de Whelan en Key West, con sus ventanas ensombrecidas por las gigantescas palmeras, no estaba pensando en Brown, ni en ninguno de todos estos misterios; estaba más bien concentrada en su voz, clara y resuelta, con ese diminuto temblor que sólo emerge cuando el tipo se queda sin resuello. Y no dejaba de preguntarme por qué los coleccionistas viven tan metidos en las minucias históricas cuando las interpretaciones en sí mismas son tan subyugantes. Por supuesto que resulta intrigante la historia sobre si Brown y Bailey son la misma persona, pero también lo es que ésa es la clase de dato al que prestaría atención durante un momento y después lo olvidaría de inmediato.

Eso me hacía sentir tonta y culpable. Como joven crítica, me había tenido que aprender el lenguaje de la crítica: los géneros y microgéneros, los fabricantes de guitarras y órganos antiguos, las alusiones a los sellos más oscuros y las recopilaciones que sólo lograron vender diez copias. Me impuse la obligación de memorizar datos sobre amplificadores, pedales, filtros, micrófonos, productores y años de lanzamiento, incluso aunque resultase un ejercicio depresivo, como si estuviese metódicamente enseñándome a mí misma a perderme en lo superfluo.

Cuando me preguntaba si simplemente es que yo era capaz de escuchar de un modo distinto —que quizá mi experiencia con la música fuera más emocional, más divorciada de sus circunstancias técnicas, más centrada en el todo que en las partes—, me mortificaba la idea de ser demasiado arrogante o estúpida. Y pese a todo ello, aún sentía que podía amar un disco más que cualquier otra cosa en el mundo sin tener la necesidad de memorizar su número de serie.

Ese abismo —que media entre una reacción estudiada y otra que nace de las entrañas— se hacía más evidente en el contexto específico del blues previo a la Guerra, un medio en el que la caza (y especialmente el consiguiente análisis) de los discos parecía ir en contra del espíritu fuera de la ley de su contenido. Con unas escasas y notables excepciones, la música de blues era escandalosa y social, y sus creadores llevaron vidas de lujuria. Bebían, se peleaban y follaban sin remordimiento, e incluso a veces se apuñalaban los unos a los otros en la garganta.

Había algo incongruente en sentarse en una habitación tenuemente iluminada, retirar el polvo de un 78rpm de blues y anotar el número de serie en un cuaderno antiguo. ¿Por qué no bailar o sollozar o pillarse una cogorza y pegarle una patada a cualquier cosa? Algunos coleccionistas, era consciente, hacían exactamente eso, pero para otros, la experiencia de un disco de blues raro implica una especie de solitaria atención estudiosa, que por supuesto estaba bien; no hay una forma correcta de disfrutar de la música, y entiendo que cierto contexto y algunos detalles biográficos pueden ayudar a revelar una más grande y más rica fotografía de una canción. Con todo, sigo pensando que el camino que permitió a los seres humanos apreciar la música probablemente comenzó en un lugar más bien instintivo (el corazón, el estómago, las vísceras). El contexto era importante, pero nunca tan esencial para mí como el modo en que mi sistema nervioso central se convulsionaba involuntariamente cuando Skip James abría su boca.

Estaba empezando a sospechar que la fijación del coleccionista por las nimiedades de tiempos pasados era un modo de mitigar este deseo: nuestra relación con la música es intensa, pero puede combatirse, al menos en parte, con un arsenal de verdades históricas. En su libro Retromania, Simon Reynolds sugiere que la inclinación por el coleccionismo de discos y su paciente memorización de hechos y cifras está “quizá relacionada con el impulso de dominar lo que te domina; acotar la música con una mapa de conocimiento sistemático es una forma de protegerte contra ese abandono de la conciencia que resulta el mayor don de la música”. Dado que los coleccionistas suelen ser personas que gozan de una escasa autoridad social, se “convierten en autoridades a través de su gusto y su sapiencia cultural”. Esto les protege y les hace poderosos.

Era posible, entonces, que la obsesión academicista del coleccionista —saber cosas como si Kid Bailey y Wilie Brown eran o no la misma persona— no se tratase sino de un velado intento de aislar la práctica del coleccionismo de 78 rpm de los aficionados indeseados. Como hace un oso pardo salvaje con sus oseznos, los coleccionistas pueden resultar terriblemente protectores con su afición. Sea como sea, lo más increíble fue para mí comprobar lo que estos discos eran capaces de lograr en un contexto contemporáneo, el efecto que en mí tenían hoy.

“Mississippi Bottom Blues” es una canción triste que trata sobre defraudar a los demás y no ser capaz de colmar las expectativas que de uno tienen, sobre asumir tus deficiencias y emplearlas como una máscara. “I’m going where the water drinks like wine / Where I can be drunk and staggering all the time"8, canta Bailey. Lo más asombroso es que la confesión no suena resignada, sino más bien libre. Existe cierta inercia en su modo de tocar que invita a pensar que hay cosas que no se pueden ralentizar ni parar, por más que lo intentemos.

- 1. Quarterly se puede traducir por trimestral (N. del T.).

- 2. Renombrado coleccionista de blues (N. del T.).

- 3. Ambos temas, como los referidos de Son House, están disponibles en el indispensable Son House and other Great Delta Blues Singers (Document Records en su versión en CD y Monk en LP) (N. del T.).

- 4. Charley Patton fue un innovador cantante y guitarrista de blues, cuyos discos se encuentran entre los más apreciados por los coleccionistas (N. del T.).

- 5. También incluida en Son House and other Great Delta Blues Singers (N. del T.).

- 6. “No puedo predecir mi futuro / no puedo recordar mi pasado / Señor, me siento como si cada minuto / fuese a ser el último” (N. del T.).

- 7. “Puedes escapar, puedes escapar / Díselo a mi amigo Willie Brown” (N. del T.).

- 8. “Me iré adonde el agua se bebe como el vino / allá donde puedo estar borracho y tambaleándome todo el tiempo” (N. del T.).

Amanda Petrusich

Amanda Petrusich es periodista y crítica de música. Escribe regularmente en Pitchfork, es editora en The Oxford American y sus artículos han aparecido también en The New York Times, The Atlantic, Spin o BuzzFeed.

Copyright © 2014 by Amanda Petrusich, de su libro DO NOT SELL AT ANY PRICE: The Wild, Obsessive Hunt for the World’s Rarest 78rpm Records, publicado por Scribner (Simon & Schuster).

Traducción de Iker Seisdedos.