La tableta no piensa

Según un estudio de 2011 recogido por el científico cognitivo Daniel Levitin, de la Universidad McGill, recibimos cada día una masa de información equivalente a 174 periódicos. Esto no quiere decir que la ‘leamos’, naturalmente, pero tampoco leíamos antes el periódico de arriba abajo. También vemos cinco horas de televisión al día, de entre las 85.000 que producen diariamente las más de 20.000 emisoras del mundo. Y nunca nos va a faltar material, porque cada hora se suben a YouTube 6.000 nuevas horas de vídeo. No hablemos del bombardeo de tuits ingeniosos y correos electrónicos fatigosos que nos sepultan cada minuto en un berenjenal de confusión y vacío.

¿Adónde nos lleva todo esto? ¿Estamos delegando la memoria, la atención y el aprendizaje en un puñado de aplicaciones diseñadas por cuatro tipos listos de Silicon Valley a los que nunca conoceremos? ¿Y qué si así fuera?

Los humanos, como el resto de los mamíferos, atendemos de forma selectiva a un aspecto del mundo mientras ignoramos todo lo demás. La principal razón para esto es casi trivial: que el saber ocupa lugar. El cerebro no puede procesar toda la información que le llega de los sentidos cada fracción de segundo: todos los balcones del edificio de enfrente, la fila de niños que va de excursión por la acera, el guardia multando al que aparcó en zona azul sin pagar la tarifa, el ruido lejano de cientos de coches, la sirena de una ambulancia, la caricia del viento, el olor del tabaco y el millón de recuerdos disponibles para la memoria operativa.

Es cierto que un pianista experto puede hablar mientras toca As Time Goes by y se bebe un bourbon con hielo, pero eso no quiere decir que esté prestando atención a las tres cosas a la vez: se está concentrando en lo que dice mientras deja el piano y el bourbon al piloto automático. Y sólo puede hacer esto porque es un pianista (y bebedor) experto; si fuera novato, tendría que prestar toda su atención a la pieza musical, y no podría hablar ni beber al mismo tiempo.

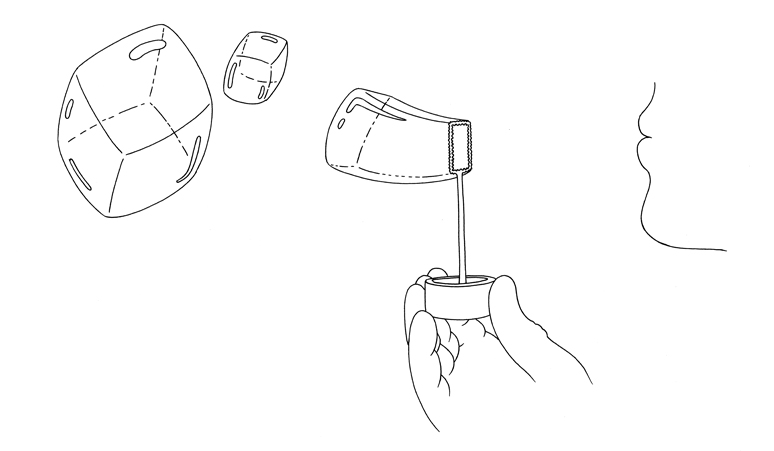

Una forma elocuente de percibir esa limitación de la atención es el cubo de Necker: ese cubo que aparece a menudo en los pasatiempos, del que sólo se pintan sus aristas y que por ello puede interpretarse en dos posibles orientaciones. Si lo miras durante unos minutos, puedes notar cómo tu percepción cambia cada cuándo de una orientación a otra. Pero también te darás cuenta de que es imposible percibir ambas simultáneamente, por mucho que tú sepas que las dos ‘están ahí’ de algún modo.

De igual modo, el conductor experto puede cambiar a tercera y tomar la curva mientras regaña al niño precisamente porque es experto: no necesita prestar atención a la tarea rutinaria de conducir. Por supuesto, eso cambiaría de repente si se le cruza una vaca por delante. Pero entonces tendría que dejar de regañar al niño. No podemos atender a dos cosas a la vez, es una limitación que está en nuestra naturaleza y no es negociable con el mundo de ahí fuera. Ni el piano, ni el coche ni Twitter han cambiado la naturaleza humana.

Y esta es la razón de que, pese al mito urbano que se propaga como un incendio de verano, no seamos multitarea. No podemos atender al trabajo, a una conferencia o a una película mientras leemos los tuits, respondemos los mails o revisamos las actualizaciones de nuestros amigos en Facebook. Nos puede parecer que lo hacemos, pero —como sucede con el cubo de Necker— sólo estamos atendiendo secuencialmente a una cosa detrás de otra. Aquí no hay piloto automático que valga, y por tanto nos estamos perdiendo el resto de las cosas cada vez que atendemos a una.

¿Y por qué esto es un problema? Porque el aprendizaje depende por completo de la atención sostenida. El foco mental selectivo que dirigimos a una sola materia nos puede parecer una bagatela, pero en realidad consume valiosos recursos de nuestra capacidad de procesamiento cerebral: es como poner todo el poder de la máquina sobre el problema. Así se aprende. Distraerse con cien cosas puede ser una adicción moderna, y puede dar una impresión de actividad permanente que alivie nuestro barroco pánico al vacío, pero no resuelve nada ni hace avanzar las cosas. No realmente. Twitter nunca va a pensar por ti.

Es cierto que la inmensa mayoría de la actividad cerebral es automática, y que nuestra vida consciente es como el pasajero de un buque sentado en cubierta sobre una gigantesca maquinaria que le lleva al puerto de destino sin que él tenga la menor noción no ya de su funcionamiento, sino siquiera de su existencia.

Pero ahora veamos otro ángulo ilustrado con dos famosas anécdotas de la historia de la ciencia. La primera viene de uno de los grandes matemáticos de todos los tiempos, el francés Henry Poincaré, que hizo uno de sus grandes descubrimientos cuando se disponía a subir a un autobús parisino. “En el momento en que puse el pie en el peldaño”, narró él mismo en 1908, “tuve la idea, sin que nada en mis pensamientos previos hubiera allanado el camino para ello, de que las transformaciones que había usado para definir las funciones fuchsianas eran idénticas a las de la geometría no euclídea”. Bien, no se preocupen: no necesitamos entender aquí qué diablos son las funciones fuchsianas, ni menos aún la geometría no euclídea (aunque el mundo en que vivimos se rige en un sentido muy fundamental por esos arcanos).

Lo relevante para nosotros es que el pensamiento creativo es en gran medida inconsciente. El neurocientífico Cristof Koch narra lo siguiente: “El matemático francés Jacques Hadamard interrogó a científicos y matemáticos famosos sobre el origen de sus ideas más innovadoras. Respondieron que un largo periodo de inmersión en el problema, una especie de incubación, seguida de una buena noche de sueño o unos días de distracción precedieron a la idea crucial, que saltó de repente en sus cabezas”. Como en el caso de Poincaré cuando pisó el primer peldaño del autobús parisino. Entonces, ¿no será bueno distraerse con todo lo que nos manden las redes sociales para estimular las ideas innovadoras? A ver, a ver, mete la primera y vamos a ver qué hay de esto.

Einstein señaló que la intuición es el resultado de la experiencia intelectual previa. Las nuevas ideas, esas que a menudo parecen surgir de la nada o caer del cielo, no son sino nuevas metáforas: nexos profundos entre conceptos hasta entonces percibidos como inconexos. Poincaré atesoraba un hondo conocimiento de los distintos ámbitos de la matemática, y se había esforzado hasta la extenuación para comprender a fondo tanto las funciones fuchsianas como la geometría no euclídea. Era allí, en esas profundidades abisales del conocimiento consciente, donde se escondía la unidad íntima entre esas dos materias aparentemente irreconciliables. Y por eso pudo la metáfora, el nexo profundo, surgir de pronto como de la inspiración de una musa. La virtud de Poincaré no era coger autobuses, sino entender a fondo las cosas.

La segunda anécdota es tal vez aún más chocante. Su protagonista es August Kekulé, el gran químico orgánico alemán que descubrió la estructura del benceno en el siglo XIX. Kekulé sabía que los compuestos orgánicos se basaban en cadenas de carbono de cualquier longitud, pero el benceno no encajaba con esa idea simple y rompedora: faltaban dos átomos de hidrógeno. Tras una buena temporada examinando el problema con frustración, se quedó medio dormido junto a la chimenea de su casa y soñó con una serpiente que se mordía la cola… una serpiente que se mordía la cola y… ¡Eureka! ¡Esa era la respuesta que tanto había buscado! El benceno no era una cadena lineal de carbonos, sino un anillo, y los dos átomos de hidrógeno ausentes no eran más que el precio químico de juntar los dos cabos sueltos. No sólo el benceno, sino todas las moléculas circulares de la naturaleza, habían encontrado una explicación simple, racional y elegante. ¡Y todo gracias a un sueño! ¿Qué se debe aconsejar entonces a los estudiantes de química? ¿Dormir?

Bien, dormir es desde luego muy aconsejable, para los estudiantes de química e incluso para sus ratones de laboratorio, pero ese no es el punto. L punto es nuevamente el de Einstein: que la intuición —e incluso la intuición onírica— es consecuencia de la experiencia intelectual previa. Kekulé pudo soñar un concepto científico revolucionario porque previamente se había metido en la cabeza todos los elementos conscientes del problema. Los nexos profundos ya estaban en su memoria, y la divagación sólo aportó el último eslabón de la metáfora. El sueño de la razón no sólo genera monstruos, sino también estructuras químicas, a lo que se ve.

Parece claro, pues, que el pensamiento creativo requiere otro tipo de actividad mental distinto de la atención focal, una especie de ‘reset’, o el equivalente al pintor que da un paso atrás para ganar perspectiva sobre el cuadro que está pintando. Aparte de coger autobuses como Poincaré y dormir la siesta como Kekulé, hay formas más programadas, o programables, de disparar ese modo divagante de pensamiento, donde la mente fluye de una memoria a otra sin mucha estrategia, y justo por eso es capaz de romper el marco y hallar algo inesperado.

Una de las más eficaces, según han comprobado los científicos cognitivos, es oír música. O incluso tocarla, como hacía Einstein con su violín. Los seguidores del doctor House habrán contemplado numerosos ejemplos de ese proceso: tocar el piano, botar una pelota o dar un paseo es tan esencial para el pensamiento creativo como el estudio disciplinado y la atención focal. Y el problema, de nuevo, es que Twitter, Facebook, YouTube y el medio centenar de correos que nos asfixia cada día no sirven tampoco para esto: no sólo nos distraen de la atención consciente sobre un problema que debemos resolver, sino que también arruinan los modos contemplativos o divagantes que incuban la creatividad. Dos docenas de tuits ocurrentes no forman un concepto, ni sustituyen a una siesta.

Nada de esto significa, desde luego, que debamos renunciar a las redes sociales ni dejar de atender nuestro correo electrónico. No. Lo que significa es que convendría reservar un tiempo acotado para ello. Con una alarma sonando cada 30 segundos en el móvil no hay manera de enfocar la atención en nada interesante, ni tampoco de ‘resetear’ la mente en los descansos. Lo que hace uno más bien es centrarse en una cuestión distinta cada medio minuto, sin tiempo para pensar ni para asimilar un concepto complejo.

¿Cambiará eso en el futuro próximo? No es imposible. Los avances de la neurociencia y de la inteligencia artificial son ciertamente sobrecogedores. Los ordenadores actuales son capaces no ya de digerir cantidades de información que empacharían a un millar de eruditos, sino también de elaborar conceptos a partir de ella, e incluso de formular hipótesis, una facultad que se consideraba hasta ahora exclusiva del ‘Homo sapiens’. Tal vez no esté lejano el día en que un sistema informático pueda subirse a un autobús virtual o dormir una siesta digital y descubrir una nueva metáfora, un concepto radical y fructífero como las ideas de Poincaré o Kekulé.

Las interfaces mente/máquina, por otro lado, son ya una realidad en los implantes cocleares que ayudan a los sordos, o en los electrodos implantados en la retina que devuelven parte de la visión a algunos ciegos. Los cascos electroencefalográficos que registran la actividad cerebral están haciendo avances notables hacia el sueño de mover objetos o controlar ordenadores con el solo poder de la mente, una tecnología que pronto ayudará a las personas paralizadas por una enfermedad o un accidente a recuperar la libertad perdida. Es concebible que, en el futuro, podamos enchufarnos la Wikipedia directamente al cerebro y consultar mentalmente con un neuro-Google cualquier información que deseemos.

Pero todavía no vivimos en ese mundo, y no podemos esperar sentados a que los tecnólogos resuelvan nuestra pereza intelectual. “Ustedes creen que su grabadora piensa”, decía García Márquez a los estudiantes de periodismo. Pues bien, tampoco piensan el iPhone5 ni el último modelo de tableta. Por el momento, tienes que pensar tú.

Javier Sampedro

Javier Sampedro (Madrid, 1960) es científico y periodista. Doctor en Genética y Biología Molecular, fue investigador del Laboratorio de Biología Molecular del Medical Research Council de Cambridge. Es autor de los libros ¿Con qué sueñan las moscas?, Deconstruyendo a Darwin, Los enigmas de la evolución a la luz de la nueva genética y El siglo de la ciencia, y publica artículos de divulgación científica en El País.

Ilustración de Mrzyk & Moriceau (Bubbles)