Deadline

A lo largo de los últimos cinco años, he podido fotografiar a mi antojo la redacción y la rotativa de The Philadelphia Inquirer. Mediante la representación de los esfuerzos del Inquirer por sobrevivir, a pesar de la mengua en los ingresos generados por la publicidad, el declive constante de la distribución, los despidos, las absorciones y las bancarrotas, he tratado de revelar los retos y la cruda realidad que enfrenta hoy en día la prensa. Aún no se ha llevado a cabo en profundidad el análisis que explique los acontecimientos que han conducido a la industria periodística a los aprietos actuales. Desde el año 2000, la prensa escrita ha perdido al 30 % de sus trabajadores, y aun así, el 60% del público americano apenas está al corriente de las dificultades que atraviesa el sector. Nos encontramos en plena transición de la economía de la información, y los avances tecnológicos han hecho inútil una serie de competencias y han acabado con gran cantidad de empleos; se ha incrementado la productividad a la vez que se ha reducido la fuerza de trabajo, ¿cuál ha sido el coste humano de esto? Cuando perdemos periodistas, editores y secciones de periódicos, perdemos cobertura, información y conexión con nuestras ciudades y nuestra sociedad, y al final acabamos por perdernos a nosotros mismos. La tinta del papel y los clics en el ratón carecen de valor a menos que las palabras que nos hagan llegar lo tengan. Un periódico es mucho más que un negocio: de él depende la confianza de los ciudadanos. Will Steacey

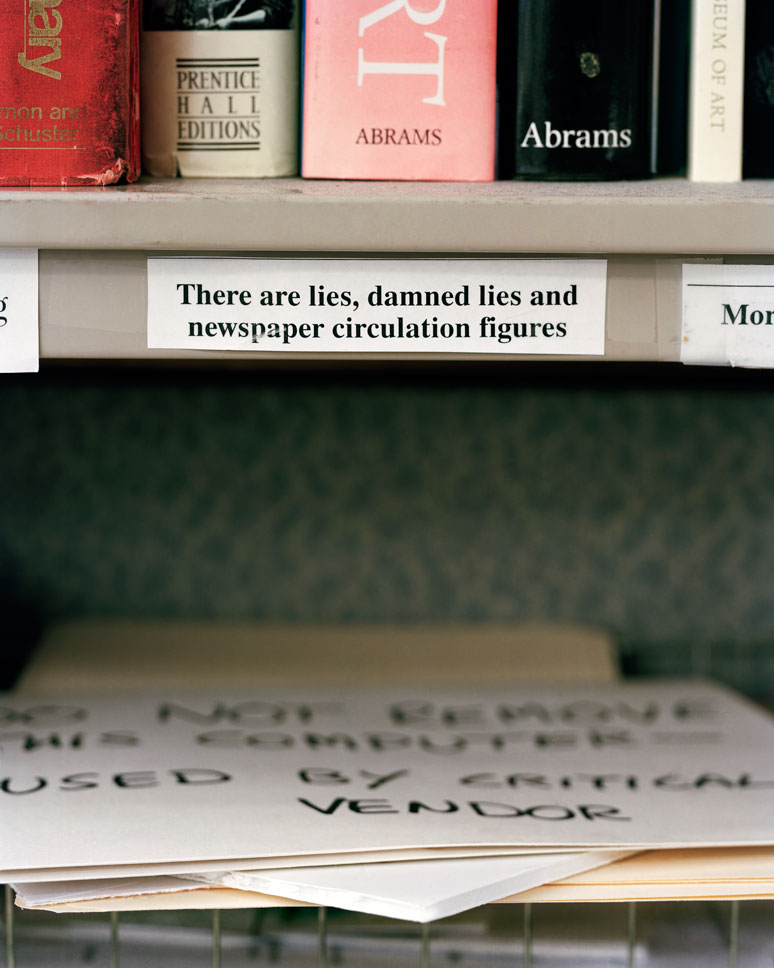

Estas fotos son la historia no contada de la revolución tecnológica neoliberal aplicada a la prensa escrita. El reportaje se titula Deadline, la palabra que define la hora del cierre de los diarios en la jerga periodística anglosajona. El fotógrafo Will Steacy, hijo, nieto y bisnieto de periodistas del Philadelphia Inquirer, pasó cinco años en la histórica redacción situada en el edificio conocido como La Torre de la Verdad retratando el fin de una época, el adiós a una era. Los dueños del diario, abrumados por las caídas de ventas y de los ingresos por publicidad, habían decidido vender la sede a una cadena de casinos. La plantilla de reporteros del Inquirer, llena de talento y de premios Pulitzer, se iba de la que había sido su casa durante 180 años. Las imágenes de Steacy, que recorren el mundo desde que terminó su reportaje en 2012, se leen solas. No requieren de sesudos comentarios al margen ni reclaman el subrayado gratuito de un pie de foto. Ahí está, seco y completo, desde la vieja chapita que afirmaba con orgullo “Ningún boss gobernará nunca esta ciudad” hasta la redacción vacía por mudanza, el relato del hundimiento de la prensa tradicional, de su vertiginosa carrera hacia el beneficio trimestral forzoso y de su asombroso viaje a Internet y a ninguna parte.

El proceso empezó en Estados Unidos en los años noventa, y en 25 años ha destruido millones de empleos y favorecido la impunidad de millares de políticos y empresarios corruptos en todo el mundo. En el principio del tsunami están las grandes compañías tecnológicas estadounidenses, que descubrieron que Internet era la nueva panacea, el último grito de la libertad, la publicidad y la información. Gracias a esa herramienta de origen militar, las noticias escritas podían llegar ahora a los ciudadanos de forma inmediata y continua. Como en la radio y la televisión, pero con una ventaja: ya no haría falta papel y tinta para imprimirlas. El ahorro iba a ser gigantesco. Los ciudadanos serían más libres, participarían más y estarían mejor informados que nunca.

Los periódicos estaban obligados a reinventarse. La propaganda tecnológica era imbatible, un cambio de paradigma. Y sólo fue rebatida por algunos viejos reporteros con la mosca tatuada detrás de la oreja. David Simon, veterano reportero de The Baltimore Sun reciclado en guionista de las series The Wire y Treme, contó en una célebre entrevista al periodista español Pedro de Alzaga cómo los lobos de Wall Street habían diseñado con la anuencia del Gobierno y la cándida connivencia de los editores de prensa una estrategia avasalladora que iba a resultar mortífera para la información libre y para las democracias avanzadas.

La estrategia consistía en que la productividad y la valía de los periodistas ya no se iba a medir sólo por su talento para investigar la corrupción, levantar noticias o contar y editar historias, sino por su habilidad para manejar las nuevas herramientas tecnológicas, eso que luego se llamaría perfil digital.

El cambio no parecía demasiado grave, porque todas las redacciones del mundo habían pasado de la linotipia, la máquina de escribir y el plomo a las rotativas de dos torres, el Atex y después el Hermes. Pero Simon vio claramente que la conversión de los ordenadores y los teléfonos móviles en la fuente de información primaria no era propiamente una revolución tecnológica, o al menos no era eso sólo, sino que escondía una agenda política y otra comercial. El programa implicaba, porque nadie iba a tener otra salida, que los periódicos iban a tener que invertir mucho dinero para reconvertirse a los nuevos usos y sistemas informáticos, y que enseguida iban a ver bajar sus ventas de papel y aumentar sus visitas en la página web, lo que constituía una noticia agridulce: ahora nos leen en todo el mundo y nuestros hijos surfean como locos por nuestros periódicos… pero nuestra cuenta de resultados se está yendo a la mierda.

La jugada de Apple, Microsoft, Google, Amazon y la NSA fue maestra. En muy poco tiempo, las tecnológicas se convirtieron en grandes triunfadoras y receptoras de beneficios de un oficio y un negocio, el periodismo y la prensa escrita, que siempre habían sido considerados el cuarto poder, en realidad mucho más un servicio público y un deber cívico que una aventura lucrativa.

Para felicidad de las empresas de Silicon Valley y de muchos potentados, los periódicos empezaron a perder dinero y a despedir a mansalva a reporteros tan distinguidos como David Simon, tipos que se las sabían todas porque habían pasado décadas pateando las calles, los burdeles y los despachos, escarbando en los cubos de basura de los alcaldes, los constructores, los camellos y los mafiosos, ya fuera en Baltimore, Valencia, Niza o Kuala Lumpur.

De repente, ya no había tiempo ni dinero para que un plumilla calvo y depresivo pasara dos o tres semanas olfateando el rastro del dinero sin escribir una línea antes de tener atados todos los datos. La inundación de noticias inmediatas había provocado la inmediata desaparición del agua potable, es decir de la información reposada, veraz, bien escrita y contrastada. La velocidad de la nueva herramienta, y por tanto la del nuevo medio, exigía echar a la caldera madera constante: más titulares —mejor si son equívocos, procaces, amarillos y escandalosos—, más fotos llamativas. La llegada de las actualizaciones permanentes tuvo una primera consecuencia obvia: la escritura se hizo más simple, la reflexión se convirtió en fogonazo, el estilo dejó de interesar, la edición de los textos desapareció y las redacciones se llenaron de jóvenes frikis, informáticos y empaquetadores de noticias mal pagados, que ocuparon las sillas de los viejos reporteros sindicalizados, y convirtieron sus mesas atiborradas de papeles, restos de ceniza y manchas de café en blancas superficies vacías coronadas por un móvil inteligente y una computadora reluciente.

El maremoto cambió radicalmente, en poco tiempo, el paisaje mediático —y social—. Sectores enteros, como el discográfico, fueron pasto del todo gratis. Los editores de libros y los autores entraron primero en pánico y luego en barrena. Las televisiones de información continua temieron perder su parte del pastel y se precipitaron a atender los caprichos de los nuevos clientes adictos al ratón y el teclado. Los lectores pasaron a ser comentaristas anónimos de los periodistas con firma, y aprovecharon ese nuevo espacio para convertir las webs de las cabeceras más prestigiosas en una letrina llena de insultos y exabruptos.

Muy pronto, los teléfonos fijos quedaron obsoletos y cada reportero recibió una Blackberry o un iPhone para estar siempre conectado, poder seguir al segundo la actualidad y narrar guerras y terremotos en tiempo real. Los antiguos lectores empezaron a ser llamados usuarios por los directores de los diarios, y sus nombres, pinchazos, gustos, datos y correos electrónicos quedaron grabados para siempre en un doble servidor sin fondo: un fondo de comercio electrónico, y un fichero de espionaje antiterrorista.

Pero la propaganda seguía siendo imbatible: la información se había “democratizado”, ya no hacían falta intermediarios entre la realidad y los ciudadanos, cualquier hijo de vecino podía escribir una noticia, los monopolios se iban a terminar. Lo gracioso del caso es que eso solo ha sucedido en determinados sectores: el ocio, la cultura, el los periódicos, las enciclopedias… Mientras, finanzas, seguros, energía... siguen igual, demostrando que la “democratización” venía limitada de serie.

El nuevo soporte digital global (en fin, si exceptuamos África) había ganado la batalla de la liberalización sobre todo en el terreno de la creación y la información. Las noticias se convirtieron en una mercancía gratuita. Y de repente, pasó lo que parecía lógico que pasara. Aquella plataforma infinita era por naturaleza inabarcable. Y por tanto las noticias se devoraban unas a otras. Su asombrosa capacidad de acumularse, rebotar, traducirse, volar y sustituirse a sí mismas en el éter confirmó el axioma formulado por el maestro de periodistas italiano Giancarlo Santalmassi: “Demasiadas noticias es igual a ninguna noticia”.

David Simon nunca fue un enemigo de Internet. Pero advirtió que los editores de prensa cometieron un error fatal: “Cuando llegó el momento crítico, confundieron Internet con un soporte publicitario más, cuando de hecho era el sistema de distribución del futuro”. Una sutil diferencia que a los directivos no les debió parecer relevante. El problema no era la herramienta, sino las cabezas. En teoría, los editores hubieran debido rentabilizar ese nuevo espacio, mucho más barato que el papel, poniéndolo al servicio del gran periodismo. Sin embargo, prefirieron denigrar el trabajo de los periodistas. Primero se negaron a pagarles aparte el trabajo extra que suponía escribir para la web y el papel, y luego decidieron regalar sus piezas. Seguramente pensaron que si había muchos pinchazos los anunciantes se lanzarían a utilizar ese soporte. La vieja gallina publicitaria de los huevos de oro (márgenes de beneficio superiores al 20%) podría incluso llegar a duplicarse…

Las cosas fueron un poco distintas. Cuando los kiosqueros empezaban a extinguirse, los banqueros llevaban años jugando a la ruleta —rusa— con dinero ajeno sin que nadie les tosiera. Un día, Mary Jo White, exfiscal de Nueva York y actual presidenta de la SEC, el regulador financiero estadounidense, reunió a los principales editores de Economía en su despacho y les confesó que el 80% de sus investigaciones se basaban en noticias de prensa. Simon y Santalmassi tenían razón. Cuando explotó la estafa de las hipotecas basura, los periodistas con la mosca tatuada detrás de la oreja ya no estaban allí. En cuestión de semanas, la crisis se extendió a Europa, donde la prensa tradicional estaba viviendo el mismo proceso con unos años de retraso. En la España del milagro, había pinchado la burbuja del ladrillo y la corrupción había extendido su gas pestilente por todas las instituciones democráticas sin excepción. Llegó la Gran Depresión y la canciller Merkel mandó a parar. La clase media de apartamento en la playa y dos hijos Erasmus se empobreció, los más débiles empezaron a pasar hambre, los jóvenes albañiles malvendieron sus BMW metalizados, y los inmigrantes regresaron a sus países de origen huyendo de la hipoteca-ganga. Las cajas fueron rescatadas con el dinero de todos, las putas volvieron desde El Ejido a Rumanía en autobús, y hasta la Familia Real fue cazada con las manos en la caja.

Los periódicos, abrasados por las deudas de los años felices del pelotazo sin fin, abdicaron de su función esencial —investigar, escrutar y controlar al poder— y empezaron a ser vistos por sus lectores como cómplices de ese poder. Lejos de enmendarse o irse a casa, los responsables de unos diarios que perdían lectores y dinero a chorros siguieron a lo suyo: viajando en el coche y el avión de la empresa, comprándose trajes de 1.500 euros, dando palmetazos al potente de turno y —¿quién dijo crisis?— repartiéndose bonos a discreción.

Atrapados por las entidades financieras, halagados y protegidos por la clase política, y estimulados por una reforma laboral digna de los tiempos de los faraones, ahora podían darse el lujo de ganar perdiendo: el prestamista exigía desinversiones y despidos para frenar la masacre de números rojos y deudas, y luego premiaba al que obedecía, lo cual permitía a los viejos plumillas idealistas ejercer de neotiburones a la Wall Street: reunían vía mail a la Redacción, anunciaban que había que cortar unas decenas de cabezas —antidigitales e ideologizadas—, se daban otro bono y celebraban con champán la buena nueva.

El objetivo principal estaba cumplido: sin información no hay ciudadanos, sin opinión pública no hay democracia. El asesinato del viejo reportero con agallas y fuentes solventes se había ido cociendo a fuego lento: demasiado ocupados con llenar el éter de frases subordinadas que nadie terminaba, los soldados de la prensa dejaron de salir a la calle y de hablar con la gente; los teletipos sustituyeron a los reportajes; la sumisión y el silencio se convirtieron en el mayor mérito profesional, la credibilidad murió en la guillotina de la inmediatez, el copia y pega pasó a ser uno de los géneros estrella y las notas de 140 caracteres se hicieron la medida de todas las cosas.

Mientras el coraje y el sentido crítico buscaban refugio en conmovedoras y admirables webs-patera de incierto futuro y escasa visibilidad, la impunidad de los mandarines creció hasta niveles inéditos, y muchas democracias se debilitaron o se maquillaron con datos falsos que ya nadie era capaz de rebatir en voz alta en ese flamante mundo de gabinetes de prensa camuflados bajo cabeceras históricas.

Y así estamos hoy. Esto es El Estado Mental, Madrid. El presidente del Gobierno miente sin rubor al Parlamento y la ciudadanía y comparece ante la “prensa” a través una pantalla de plasma. Cada 1 de agosto, ofrece una “conferencia de prensa” y lleva las respuestas escritas porque conoce de antemano las preguntas. El mayor grupo editorial del país mantiene una deuda con los bancos cercana a los 3.000 millones y su principal periódico pierde 17 millones al semestre. Su competidor parece estar también en manos del Gobierno, ya que hace algunos meses cambió al director más odiado por uno más amigable. La vicepresidenta para todos controla, gracias a su relación con los grandes anunciantes y los bancos y a su dominio de la publicidad institucional, el 90% de los medios, un porcentaje jamás soñado por el magnate y tres veces primer ministro Silvio Berlusconi.

Pero, hace unos meses, algo ha empezado a moverse. Un pequeño partido surgido de los indignados del 15M y llamado Podemos ha surgido de la nada mediática —pese a que su líder se hizo famoso en una tertulia televisiva, nadie logró prever su éxito— y ha metido en el búnker a los grandes partidos y a los editores, unidos en el miedo a perder la impunidad forjada durante décadas de connivencia y favores mutuos, feroces ambos en la defensa de un mundo sin noticias ni imputados.

El panorama, que puede parecer desolador, a ratos recuerda a una dictadura. Basta con pasear por las calles de Madrid para detectar el miedo, la tristeza, la destrucción de la masa crítica, la depauperación de los comercios y de la cultura. Y para constatar que la muerte programada de la prensa ha dado sus frutos. En la Comunidad de Madrid, de los 2.500 kioscos que había en 2007 solo sobreviven hoy 500.

El otro día conocí a uno de esos kiosqueros. Se llama Pedro, y mantiene a su familia con 600 euros mensuales. “Esto no tiene solución, el sistema de poder está podrido”, me decía. “Y no cambiará nunca si no lo cambiamos nosotros desde abajo”. Pedro es un hombre leído y cultivado. Según cuenta, los periódicos han recortado tanto sus plantillas que hoy nadie controla ya las devoluciones, así que los distribuidores roban a las empresas lo que quieren. Seguramente, añade, les interesa ser robados, porque eso les permite hinchar sus cifras de ventas para no dar una idea de la magnitud de la tragedia.

Pedro es también una metáfora viva del relato que narran las fotos de Will Steacy. Es un hombre valiente, se rebela contra ese estado de cosas. Ni se resigna a cerrar su kiosco ni abdica de su ciudadanía. Cada mañana, a las siete, recoge los magros paquetes de periódicos que deja la furgoneta, reparte en bicicleta algunos ejemplares a los clientes más viejos, luego ordena los demás sobre unas cajas de cartón y abre el negocio. Pedro echa nueve o diez horas en el kiosco, llueva o haga 40 grados a la sombra. Resulta impresionante comprobar que solo acuden a verle dos o tres clientes a la hora, casi todos mayores de 60 años. Pero él no se rinde. A las cinco cierra y se va en su bici, y a la mañana siguiente vuelve. Un día le pregunté adónde iba después del trabajo y me contó que se ha afiliado a Podemos y que está redactando un programa económico que acaba de presentar en el Círculo de Chamartín.

Pedro espera poder incluirlo en el programa electoral del partido para las municipales de 2015. Su propuesta se basa en una gran reforma fiscal progresiva y en la creación de un nuevo modelo productivo. El cambio debe empezar, cuenta, financiando con los impuestos municipales un fondo dedicado a la innovación y el desarrollo. “Convocaremos a todos los inventores de Madrid para que presenten sus ideas, un comité de expertos las evaluará y si son buenas y crean trabajo serán subvencionadas. Se dará más dinero a quien menos tenga”.

A veces creo que Pedro es un utópico irredento e imagino que su proyecto jamás será tolerado por esos grandes liberales y demócratas que se han apropiado del Estado y de la prensa y que han corroído las instituciones gracias, entre otras cosas, a la revolución tecnológica. Pero el otro día le conté que estoy intentando montar con Miguel Ángel Aguilar, José María Ridao y otros amigos un nuevo periódico semanal en papel, y Pedro me animó más que nadie. Me dijo que hace mucha falta un periódico que cuente “lo que le está pasando a la gente”, y que sería estupendo que sea un semanario porque “hace falta pensar las cosas despacio para contarlas bien”. A pesar de todo, repliqué, no será fácil sacarlo, porque se necesita mucho dinero y es evidente que los ricos están muy contentos con el actual estado de la prensa y no quieren que nada perturbe esa tranquilidad. Le conté también que habíamos logrado reunir 120 socios que han puesto cada uno 3.000 euros para apoyar el proyecto, y que pensábamos que iba a ser más fácil encontrar otras 400 personas que pongan 3.000 euros a encontrar 10 que pongan 300.000 euros. Me dijo que seguro que encontrábamos 500 personas de 3.000 euros “porque mucha gente se siente abandonada por sus periódicos y sus periodistas de siempre”.

La situación es ilusionante y misteriosa al mismo tiempo. ¿Hemos asistido a la defunción definitiva de la prensa escrita en papel o es solo un parón temporal? ¿Son las fotos de Will Steacy un epitafio o un estímulo para volver a intentarlo? ¿Será el semanario Ahora un homenaje póstumo y nonato al viejo papel prensa o la respuesta adecuada a esa sensación de orfandad que sienten tantos lectores?

Los que estamos construyendo el proyecto no tenemos respuestas para estas preguntas. Avanzamos a tientas, entre la emoción y la responsabilidad que da sentirse apoyados por gente muy relevante de muchos ámbitos profesionales distintos, y el miedo a que este Estado Mental y mediático del postcapitalismo sádico sea un verdadero punto final.

Las imágenes de Stacey llevan días en mi Mac Book Air. Las miro y las repaso y resulta difícil decantarse. ¿Son una novela negra, la historia de un genocidio premeditado, la consecuencia de una confusión transitoria más o menos interesada o el resultado de la evolución natural del empresariado global hacia la inmunidad, la especulación y el enriquecimiento incluso en tiempos de crisis?

Parece evidente que los poderes financieros que gobiernan el mundo consideraban que la prensa era —es— un estorbo para sus locos enjuagues y han tratado de silenciarla aprovechando que las empresas tecnológicas pasaban por allí, sabiendo que la cantidad se impondría y taparía la calidad y que los recortes afectarían sobre todo a los periodistas más peligrosos. Sin duda muchas grandes empresas, corruptos de todo pelaje, algunos bancos ludópatas, no pocos Gobiernos y algunos editores renegados prefieren que la prensa en papel desaparezca. Seguramente, otros editores sensibles pensaron de buena fe que su única posibilidad de sobrevivir era adaptarse al modelo de negocio digital, aunque eso supusiera matar el modelo antiguo antes de que el nuevo fuera rentable. Sin duda, muchos otros editores se han comportado como unos siervos del poder al prescindir de los profesionales que garantizaban el mejor periodismo. Y sin duda también, los lectores han huido de esos periódicos no porque los prefirieran digitales, sino porque ir al kiosco a comprar algo que tenían gratis la noche anterior en su ordenador o su tableta es un ejercicio de masoquismo o de caridad absurdo. O porque eran fieles a los viejos periodistas que les contaban las cosas. O porque saben que la alianza entre una cabecera y el poder financiero y político es incompatible con la independencia, atributo sin el cual la prensa es papel mojado.

Lo único cierto es que Will Steacy ha contado la historia mucho mejor que este artículo, que ha acabado siendo más personal de lo que quería y más confuso de lo que debía. Pero es inútil fingir. Los periodistas estamos en fase de extinción y escarnio público; desnudos y desconcertados; en el paro o trabajando por sueldos miserables, hemos sido abandonados por los periódicos que antes nos defendían de los poderosos que intentaban silenciarnos, y por los lectores que nos daban razones para seguir adelante. Somos un mar de dudas —y de deudas—, y casi todos contemplamos la posibilidad de cambiar de oficio. Algunos creemos que el periodismo, la Torre de la Verdad, sigue siendo necesario, o intuimos que es más necesario que nunca. Fantaseamos con que unos cuantos miles de personas querrán pagar unos euros por leer buenas historias, bien escritas y bien editadas. Queremos pensar que si el papel está bien hecho, bien diseñado y bien escrito habrá un hueco en el “mercado”, y empresarios con sensibilidad y conciencia cívica para financiar esa aventura que es, antes que nada, un deber cívico y ciudadano.

Incluso confiamos en que será posible jubilarnos con dignidad en nuestro país, sin aspirar a hacernos millonarios, trabajando en equipo con los amigos de siempre, escribiendo en libertad, criticando al poder cuando toque, ejerciendo el derecho y el deber de la información con coraje, con aquella maravillosa forma de colgarle el teléfono al boss que nos legaron Simon, Santalmassi y tantos otros maestros.

Lo curioso es que, a estas alturas del siglo XXI, las fotos de Steacy nos pongan en la tesitura de preguntarnos todas estas cosas… Quizá el nonato semanario Ahora, como modesto tributo al gran Manuel Chaves Nogales, sea un test necesario para conocer algunas respuestas. Si ustedes ven que sale a la calle el 10 de abril de 2015 es que todo es posible. La señal de que, como decía Cortázar, “nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo”. Y si no, tampoco pasaría nada. Vida no hay más que una, y siempre nos quedará El Estado Mental. Mongolia. El Mundo Today. El Cholo. Cádiz. El exilio. Montar un pequeño negocio de aplicaciones de móvil para Google. Y si nada de lo anterior cuaja, irnos con Pedro en bici por las tardes y echar una mano en el Círculo Podemos de Chamartín…

Will Steacey

Will Steacy (1980) es escritor y fotógrafo. Antes de dedicarse a la fotografía trabajó en un sindicato. Estudió en la Tisch School of the Arts de Nueva York, donde vive actualmente. Ha recibido premios de instituciones como The Magenta Foundation, la Agencia Magnum y The Aperture Foundation y su obra se ha expuesto individualmente tanto en Norteamérica como en Europa.

Miguel Mora

Miguel Mora (Madrid, 1964) es periodista. Tras 22 años en el diario El País, nueve de ellos como corresponsal en Lisboa, Roma y París, actualmente participa en la puesta en marcha del semanario Ahora, junto a Miguel Ángel Aguilar. En 2011 recibió el Premio Livio Zanetti al mejor corresponsal extranjero en Italia.