Arte religioso y arte pornográfico

Que yo escribiera estos dos ensayos casi al mismo tiempo no es, probablemente, motivo suficiente para publicarlos juntos. Su reunión os va a parecer a muchos no tanto caprichosa como fuera de lugar, intrínsecamente falta de decoro, si por decoro se entiende correctamente no sólo la presencia de imágenes obscenas en una iglesia, sino además, y quizás peor, la de imágenes devotas en un prostíbulo.

Aunque la verdad, y dado que muchas prostitutas pueden tener sus devociones y algunos de sus clientes gustos raros, no podrá extrañar que aparezcan imágenes devotas o símbolos religiosos, como la cruz, en lugares non sanctos, provocando eventualmente situaciones embarazosas, como aquella de la que salió airoso el abate Mugnier cuando, habiéndole señalado la duquesa de Rohan la cruz de diamantes que una dama lucía en su escote generoso y huesudo, y habiéndole preguntado maliciosamente si había visto esa cruz, el abate le respondió que no, que “sólo había visto el calvario…”.

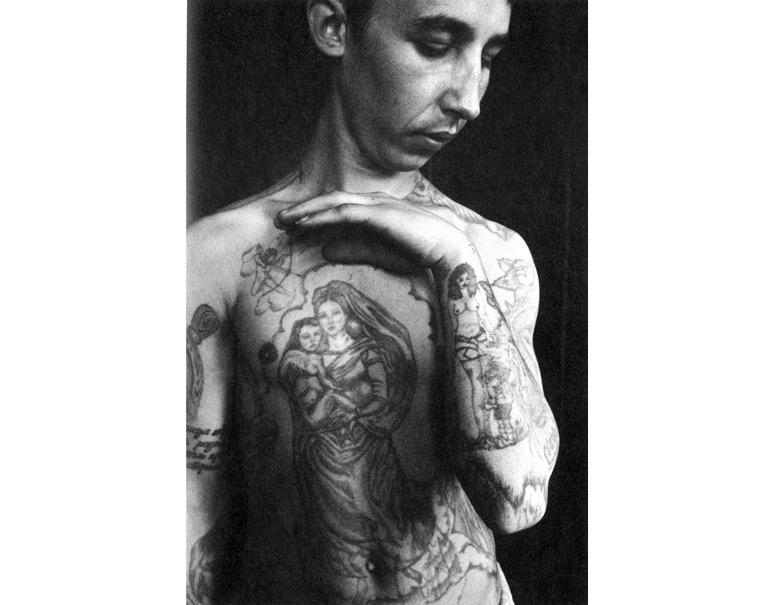

No obstante, y a pesar de que las cosas ensayadas aquí parezcan estar lejos la una de la otra, ocupando no sólo posiciones presumiblemente extremas, sino también presuntamente irreductibles, nunca dejé de sentir que había que juntarlas sin saber muy bien por qué, hasta que recientemente me las encontré muy cerca, sólo a un cuerpo de distancia entre ellas, precisamente en los cuerpos tatuados de los miembros del hampa rusa que ha dado a conocer la editorial inglesa Fuel en su imprescindible Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia, profusamente ilustrada con “material” procedente de lugares de detención. Es un libro impresionante por distintos motivos y, en esta ocasión, obviamente por los numerosos ejemplos de contigüidad entre los testimonios de la fe religiosa de los detenidos y los de sus mucho más abigarradas fantasías sexuales.

Lo exiguo de la superficie susceptible de ser tatuada, pues no cabe duda de que el cuerpo del prisionero resulta pequeño para lo mucho que tiene que proclamar acerca de sus penosas condiciones de vida, y de ahí la tendencia a ocupar cada centímetro de piel, le plantea además sutiles problemas, de contigüidad precisamente, o efectivamente de decoro allí donde uno no esperaría encontrárselo, pues sólo por decoro el prisionero habría querido mantener todo lo más lejos posible una imagen de la Virgen María con el Niño de otra manifiestamente grosera. Tatuar la una en el pecho, muy cerca del corazón, y la otra en la espalda sería indudablemente el modelo ideal; pero a menudo la separación no es tan escrupulosa, sin que yo conozca ningún caso de intencionada y blasfema yuxtaposición.

Los prisioneros califican los tatuajes de imágenes piadosas de “talismanes”, pero ¿acaso serían otra cosa las imágenes pornográficas? Protectores los unos, propiciatorios los otros. Muchas imágenes que ahora nos parecen meramente obscenas han tenido en numerosas culturas poderes genesíacos perfectamente respetables. Alguien me dirá que se trata de cosas diferentes, y la segunda en concreto fruto de la superstición, cosas de magia negra; pero conviene que vayáis sabiendo que allí donde lo sobrenatural se manifiesta en forma de imágenes, sean de la índole que sea, allí apenas cabe otra cosa que la superstición, como por ejemplo creer que la Virgen de tu pueblo no sólo sea más milagrosa que la Virgen del pueblo de al lado, sino que en puridad sea la única verdadera, mientras que las restantes sólo ídolos no muy diferentes de los que adoran los paganos.

La superstición campa a sus anchas —es un decir— por los cuerpos tatuados de los delincuentes rusos y, antes, por los de los soviéticos, muchos de ellos creyentes, aunque ocasionalmente sólo fuera para ir a contracorriente del ateísmo militante del Estado. No ocultaré mi satisfacción por ese soplo de paganismo que la superstición trae consigo y nos devuelve la clara conciencia de que todo pasa por nuestro cuerpo, hasta nuestras devociones. ¿Dónde si no podrían ellas radicar? Los castigos físicos, a menudo muy ritualizados como ocurre en el chiísmo, que a veces se infligen los devotos, son otra buena prueba de la naturaleza corporal de creencias que a mucha gente le parecen de orden genuinamente espiritual. El cristianismo sin ir más lejos rebosa corporeidad; está efectivamente lleno de cuerpos, dolientes más que gozosos. Es su cuerpo, y no su alma, lo que Jesús de Nazareth les ofrece a sus discípulos antes de sufrir toda clase de tormentos. Su pasión y muerte lo va transformando en lo que Freud, a propósito de la histeria, calificaba de “superficie de inscripción” esto es, de cuerpo estigmatizado, tatuado, cuyas figuras no parecen mucho menos legibles que los signos encriptados de los delincuentes, los mensajes silenciosos que envían a sus camaradas para informarles del crimen cometido, los años de condena y mil cosas más.

Arte y religión: reparos a una componenda fue el texto de una conferencia que pronuncié en un ciclo organizado por Miguel Cereceda con motivo de una exposición de pintura religiosa procedente del Museo de los Uffizi de Florencia, de sus más oscuros sótanos me temo. Había sido esponsorizada por la Fundación La Caixa, que entonces se presentaba como ¡“El alma de La Caixa”! Para hacerle justicia a semejante pretensión, que ahora parecería un sarcasmo —¿por qué habrían de tener alma los bancos?—, el comisario de la exposición, titulada El pan de los ángeles, se había marcado un prólogo delirante, con más de catequesis arrebatada que de serena exposición científica. A veces me pregunto si a la mayoría de mis colegas italianos no les hubiera ido mejor de curas. El público empezó a abandonar la sala enfadadísimo en cuanto empecé a reivindicar la corporeidad secreta de la pintura religiosa; ¿no hablaban de pan? Quiero decir que mi conferencia no pretendía desacreditarla, como tal vez todavía les parezca a algunos lectores, sino rescatar lo mejor de ella, que es precisamente lo que tiene de pintura, a diferencia ya veréis de la pintura propiamente devota, que casi nunca pasa de ser precisamente sólo eso: causa inmediata y elemental de devoción.

Pues bien: si hacer de la pintura religiosa algo más carnal, un probable recipiente de sensaciones físicas placenteras, como las que Cézanne le mostró y demostró a Gasquet delante de La cocina de los ángeles de Murillo que se expone en el Louvre, Las risas de Pornos, otra conferencia, encargada en este caso por Maite Méndez, de la Universidad de Málaga, sin llegar a ser del todo un intento simétrico de espiritualizar la clamorosa carnalidad de la pornografía, sí que pretendía amortiguarla un poco; más aún: poner en solfa su principal cualidad: la de constituir una presencia invasiva y perturbadora. Porque os diré que cuanto más miraba imágenes pornográficas, más evidente se me iba haciendo que lo pornográfico no estaba allí, sino en otro lugar menos tangible, nunca supe dónde exactamente, aunque finalmente sospeché que donde se desata la risa, y de ahí el título, parodia del de una exposición que se acababa de celebrar en el museo Thyssen Bornemisza: Las lágrimas de Eros, con un éxito de público que venía a demostrar la sorpresa de la gente por el hecho de que el arte pudiera ser algo más que la ilustración de un período de la historia de la humanidad; algo excitante más que edificante.

Para mí, sin embargo, que se debería haber ido más lejos; tanto al menos como Georges Bataille en el libro que daba frívolamente título a dicha exposición. Fue precisamente la ligereza con que se había utilizado a Bataille, cuyos últimos libros apenas distinguían entre lágrimas y risas en lo que concierne a la sexualidad, pudiéndose incluso decir que buscaban sobre todo definir los límites de una “filosofía de la risa” nunca intentada seriamente, lo que me movió a escribir Las risas de Pornos.

Pocas cosas me han preocupado últimamente tanto como el terrible destino de la risa en los tiempos modernos y la urgencia de rescatarla de su evidente degradación. Apenas hablo de ello en ese ensayo y me temo que abruptamente, a contrapelo; así que remito al lector curioso a un libro mío del 2008, Arte y Terror, donde me ocupaba de ello a propósito del éxito de la caricatura en el siglo XIX por una parte y, por otra, de las bromas infligidas bárbaramente a toda clase de gente atrapada en las redes del Terrorismo de Estado, en los campos de exterminio nazis o en las cárceles iraquíes. Lo que me lleva a otra cosa que a su vez sólo quedó apuntada al final de mi ensayo sobre Las risas de Pornos y ahora, al releerlo, me avergüenza un poco, y es lo que la pornografía, en su acepción etimológica, y a escala industrial, tiene de francamente aterrador: obviamente una industria de la servidumbre y el dolor; de descarada explotación de la carne y la sangre de los pobres.

A este respecto, encuentro lo que digo aquí de Las señoritas de Avignon de Picasso tan ajeno al negocio intrínsecamente abominable de la prostitución que he intentado corregirlo en una nueva interpretación del cuadro de Picasso, dentro de otra más ambiciosa y radical sobre el cubismo como la violenta negación de los derechos de propiedad que los ricos se arrogan sobre el arte. Con el título de “Conjeturas sobre el cubismo” acaba de aparecer en el catálogo de la exposición Economía: Picasso celebrada recientemente en el Museo Picasso de Barcelona.

A diferencia de Las risas de Pornos, encuentro Arte y religión: reparos a una componenda, ahora que lo vuelvo a leer, mucho más convincente, sobre todo por el verídico relato de mi descubrimiento casi milagroso de la pasiflora, así como de sus consecuencias, encadenadas sin necesidad de hacer mucha fuerza hasta llegar a las hortalizas que se cocinan en el cuadro de Murillo que mencioné más arriba. Me complace y me conmueve que en efecto algo tan engorroso, e incluso tan antipático como las relaciones entre arte y religión transcurra dulcemente entre dos bodegones, mi género de pintura favorito y casi diría que la razón de mis largos años de vida en el campo, fuente inagotable de sensaciones maravillosas, incluidas lógicamente las de orden vegetal. De manera que al final lo que más me importa de todo es que la pasiflora que planté entonces en el jardín haya arraigado fuertemente y comenzado a invadir —como le correspondía— las plantas vecinas, en particular una frondosa glicinia, que es curiosamente otro arbusto parasitario, coincidencia que constituye toda una lección para mí, que siento, pienso y me sustento del arte, además de un logro ornamental. Nunca nada que haya escrito ha contribuido como esa planta, viva encarnación de los poderes del ornamento, puro arabesco, a hacerme más grata la vida.

Ángel González García

Ángel González García (Burgos, 1948) es profesor de Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad Complutense de Madrid. Fue miembro del consejo asesor del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y recibió el Premio Nacional de Ensayo 2001 por El resto. Una historia invisible del arte contemporáneo. Ediciones Asimétricas acaba de publicar su nuevo libro Religión, arte, pornografía.